81 avenue Victor Hugo

pièce d’actualité n° 3

Écriture : Olivier Coulon-Jablonka, Barbara Métais-Chastanier et Camille Plagnet

Mise en scène : Olivier Coulon-Jablonka

Création à la Commune – CDN d’Aubervilliers le 5 mai 2015

Extraits tirés des premières pages d’un récit en cours d’écriture

« Les personnes déplacées sont renvoyées à cette abstraite nudité de celui qui n’est rien qu’un homme. Il semble qu’un homme qui n’est rien d’autre qu’un homme a précisément perdu les qualités qui permettaient aux autres de le traiter comme leur semblable. »

Hannah Arendt

Tu voudrais oublier qu’il y a maintenant une évidence dans le fait de jouer cette pièce. Oublier que cela semble possible. S’en foutre. Revenir avant. Retrouver l’impression de cette première fois : la rencontre avec le collectif du 81 avenue Victor Hugo. Tu voudrais faire sauter les couches de récits, les vérités toutes faites, les images et les fantasmes qui depuis sont collés à la peau de cette pièce, parfois réduite à la success story d’un reality show : des sans-papiers qui prennent la parole en leur nom sur la scène d’un Centre Dramatique National dans une ancienne banlieue rouge ; les régularisations comme une promesse tendue par la préfecture de Bobigny ; l’invitation à la dernière minute dans le In d’Avignon ; la reprise en octobre, les quelques dates de tournée. Tu remontes le temps. Tu tentes de faire revenir en toi la première fois de leurs visages : Ibrahim, Méité, Koné, Bamba, Souleymane, Zia, les deux Moustapha, Diomandé, Issiaka, Faruk, Seykou, Afhid, et tous ceux dont tu ne connais plus le nom ou que tu n’auras jamais fait que croiser. Tu reparcours les images qui te conduisaient il y a plus d’un an dans les rues d’Aubervilliers en ce mois de juin 2014. Tu voudrais décomposer dans le temps la résistance anachronique d’une pièce qui a rencontré l’actualité médiatique bien malgré elle. Essayer de raconter l’avancée tâtonnante de la petite équipe, laisser repartir le fil de l’enquête pour le montrer comme il fut : un chemin semé d’interrogations, de doutes, de temps blancs, inoccupés et vides, d’attentes, de rencontres, de déceptions, de colères, de lectures, de déplacements, un long parcours où tes hypothèses méthodologiques, politiques ou artistiques auront été autant confortées que contredites par la réalité.

Ça commence en 2012 avec la mort du père de Moustapha et les problèmes d’héritage avec son oncle. Ça commence en 2011, quand Zia doit quitter le Bangladesh parce qu’il ne peut plus cultiver sa terre. Ça commence en 2010 quand Souleymane quitte Ouagadougou et se sert de l’héritage de son père pour payer son voyage. Ça commence en 2003 quand l’autre Moustapha arrive à vingt-quatre ans à Roissy parce que sa maman voulait qu’il parte à l’aventure. Ça commence en 2001 quand Seykou décide de rejoindre son frère à Saint-Denis. Ça commence en 2000 avec les massacres en Côte d’ivoire. Ça commence en 1995 avec la mise en place des accords de Schengen et le renforcement de la surveillance aux frontières extérieures de l’Europe. Ça commence en 1993 quand ton grand-père explique à la gamine de dix ans que tu es à quel point l’Afrique française c’était bien c’était chouette avec Suzette. Ça commence en 1976 quand Sardou fait swinguer le temps béni des colonies. Ça commence en 1974 avec la fermeture des frontières de la France. Ça commence en 1960 avec le bidonville de Franc-Moisin, avec ses sept mille habitants, Portugais, Espagnols, Tunisiens, Marocains, Algériens, qui travaillent tous comme manœuvres ou ouvriers spécialisés, ça commence avec ces ruelles, ces quartiers de planches et de boue. Ça commence en 1959 quand Gabriel Garran, au milieu des cartonneries, des ferblanteries, des dépôts à charbon, des ateliers de métallurgie ou de mécanique, décide qu’ici aussi, à Aubervilliers, il y aura un théâtre. Ça commence le 15 novembre 1884 à Berlin quand Bismarck tout en caressant ses moustaches découpe à la règle le gâteau africain. Une part pour toi. Une part pour toi. Et une pour toi. Bon appétit. Ça commence en 1853 quand Arthur de Gobineau, au lieu de continuer à broder ses métaphores indigestes dans les Pléiades et autres nouvelles asiatiques, décide d’écrire un essai sur l’inégalité des races humaines. Ça commence en septembre 1810 à Londres quand Saartjie Baartman est exposée par son manager dans une cage, sur l’estrade d’une salle louée de Piccadilly Street. Ça commence avec l’invention du sauvage qui est aussi l’invention du spectacle.

Deux siècles plus tard. Te voilà à Aubervilliers. À la croisée de ces deux lignes. Tu sais que l’ennemi est là. Comme quelque chose de diffus. Éparpillé en toi. Comme en chacun de nous. Tu sais qu’il te regarde. Avec l’intelligence cynique des formes prêtes à penser. Avec ses rengaines accommodantes. Ses catégories mortifères. Ses émotions faciles. La tentation de l’exotisme. La puissance du spectacle. Tu sais que c’est de toutes ces falsifications qu’il faudra d’abord vous méfier.

Rendez-vous est donné dans votre provisoire QG : le bar Olympia 3 de la rue André-Karman. Camille, Olivier et toi. Première découverte à trois de la ville. Vous échangez des histoires autour d’Aubervilliers, des bribes de souvenirs tout en arpentant les rues. Ces petites anecdotes confiées au gré de la déambulation font exister la ville autrement. Et c’est bien en quête de cela que vous allez marcher pendant plusieurs semaines : partir à la rencontre de ceux qui habitent la ville, de ceux qui lui donnent forme et sens, dans l’horizon du quotidien. Tu as toujours eu le goût de l’enquête. Tu aimes son idiotie. Sa lenteur. Sa franchise rase motte. Qui sinon Sherlock Holmes pour regarder les traces de pneu, les mégots et les taches ? Mais tu sais que là, il va falloir vous faire poreux à la ville. Vous sillonnez Aubervilliers, zigzaguez en partant du théâtre, dérivez dans ses reliefs. Vous faites vos premiers pas entre les entrepôts du commerce en gros chinois le long des quais Adrien-Agnès et de l’avenue Victor Hugo. La proximité est étonnante avec le centre de recherche de Saint-Gobain : il suffit de traverser la rue de la Haie Coq pour voir disparaître les diables, les cartons, les voitures qui vomissent leurs piles de textiles achetés en gros, pour les voir remplacés par les matériaux intelligents, le vitrage dynamique et la réflexion abstraite du tertiaire supérieur. Vous découvrez alors un visage inattendu de la ville. Ici, c’est l’excellence technologique, le capitalisme de l’innovation et de l’expertise qui s’invitent dans les anciens bâtiments de l’industrie chimique.

En continuant vos déambulations, vous arrivez à la porte d’Aubervilliers, vous voyez émerger la tête rose et blanche des chapiteaux du Cirque Moreno qui annoncent Paris. Vous remontez en direction du centre ville, vous découvrez sa vertu érigée en clocher et le quartier Crèvecœur qui porte si bien son nom. Vous empruntez la rue Casanova qui vous conduit tout droit aux chevaux de Zingaro et au fort d’Aubervilliers, irréel et refusé – « ça ouvre pas avant un moment », vous dit le gardien du portail qui mène au fort. Juste à côté, vous tombez sur la forteresse bien réelle, elle, de la gendarmerie qui émerge d’entre les arbres comme un souvenir de mauvais conte. C’est l’adjudant de garde à l’entrée qui vous parle du projet d’éco-quartier : « Ils vont tout transformer ici. Bon, c’est pas simple parce que les Curie auraient laissé pas mal de traces d’uranium et puis l’armée y a fait des essais d’armes chimiques et nucléaires. » Comme il commence à s’installer dans une petite rengaine sur les habitants du coin « pas vraiment fréquentables », vous décidez de lui fausser compagnie et de vous remettre en route. Longeant l’avenue Jean-Jaurès, vous finissez par revenir dans le quartier des Quatre Chemins. Là, plus immobile que la station de la ligne 7, un vieil homme enroulé dans un drapeau algérien laisse sa vieille radio chanter sa mélancolie.

Au détour de chaque rue, vous tombez nez-à-nez avec les traces de cette histoire ouverte aux quatre vents : c’est le restaurant aveyronnais près du Millénaire qui vous parle des migrations françaises du XIXe siècle, quand Bretons, Limousins et Auvergnats montaient à la capitale avec force malles et rêves pour fuir la misère à laquelle la campagne les destinait ; ce sont toutes ces valises qui se font et se défont ici, au rythme des départs et des arrivées. Italiens, Espagnols, Africains, Asiatiques – une part du monde s’y tient encore debout. L’autre court après son ombre pour être à l’heure du Grand Paris. Vous, à la vitesse de ceux qui sont en quête, vous prenez le temps de l’observation. Vous parcourez cette ville, coupée en deux tranches inégales par le Canal de Saint-Denis, sagement assise entre la rue des Fillettes, l’A86, le périphérique et le cimetière de Pantin. C’est vaste mais cela s’invente à hauteur d’homme. Et s’il suffit d’un peu de patience et d’obstination pour venir à bout du territoire, la surface, elle, résiste. Marchant ainsi, vous ne rencontrez que le réel, vous vous y cognez et le double-fond que vous croyiez entrouvrir comme dans un coffre d’enfant se refuse tranquillement. Il va vous en falloir du temps pour lui échapper, voir émerger autre chose et découvrir ce lieu à partir duquel vous souhaitez tracer les lignes de ces rencontres.

Bientôt une semaine que vous marchez dans Aubervilliers. C’est l’été. Le mois d’août avec son étrange cortège d’absents et d’égarés. Les déplacements et le programme s’inventent au gré des rencontres que vous accueillez ou provoquez : tel médecin de la Roseraie vous envoie chez son collègue d’un centre de santé, telle structure n’accepte des visiteurs que le jour d’avant votre passage, tel ingénieur vous ouvre spontanément les portes de son laboratoire et vous fait la danse des sept voiles de l’innovation technologique. Pendant ce temps, les manifestations contre la violence policière continuent à être réprimées à Ferguson. Et cela depuis le 9 août. De l’autre côté, la colère légitime est écrasée par la force : l’injustice de la loi contre la loi des justiciers. Tu la lis chaque matin dans le journal, devant ce petit café que tu prends au Triomphe à l’arrêt Quatre Chemins. Et tout cela parce que Michael Brown, 18 ans, traversait la rue pour rendre visite à sa grand-mère. Voilà son crime : être passé hors du passage clouté ; être taillé comme un lutteur grec ; et surtout être Noir. Les images de la répression policière s’invitent en surimpression dans Aubervilliers. La violence et le racisme d’État y sont tout aussi légitimes. Même s’ils prennent d’autres visages, parfois moins spectaculaires.

Passant chaque jour devant la clinique de La Roseraie pour vous rendre au théâtre, vous décidez ce matin du mois d’août de vous y arrêter. Vous croisez un jeune chauffagiste, sur le parvis de l’hôpital, avec qui vous entamez la conversation. L’échange vous fait découvrir très vite l’histoire de l’hôpital, les changements depuis son rachat par un groupe italien, la pauvreté des moyens, les petits scandales. Quand vous lui demandez, à titre d’hypothèse, s’il aimerait faire partie d’une pièce de théâtre et y jouer son propre rôle, il vous répond : « Bon. Faut réfléchir. Vous vous rendez compte quand même ? Moi je suis un gars d’Auber, je suis né ici, je connais tout le monde. Mais ça me gêne pas. Les gens savent comment je suis. C’est fini les mentalités de cité, ça a changé : “Tu fais une pièce de théâtre, t’es un pédé.” Maintenant, c’est plus comme ça.

– Avant les gens pensaient comme ça ?

– Ben ouais. T’es de Paris toi ? Dans les cités, tu fais une pièce de théâtre, t’es une merde, une tapette.

– Mais ça a changé depuis quand ça ?

– Ben ça a changé. Surtout quand ils comprennent qu’il y a de l’argent.

– En tout cas moi, j’entends que tu dis pas complètement non.

– Y a que les cons qui changent pas d’avis. Et puis j’ai déjà fait, en vérité, j’ai fait de la figuration. Dans Décalage horaire avec Jean Reno. Et même des épisodes d’Un homme en colère avec Richard Bohringer.

– T’es acteur en fait !

– Non, je disais deux trois répliques. Par contre, y a quelqu’un qu’il faut que vous alliez voir pour votre enquête, c’est le Dr Hammiche, c’est un super médecin. Avant au premier étage y avait cinq six bureaux de généralistes, tout le monde allait chez lui, y avait la file juste pour lui. Les autres rien. C’est un pro. Il transpire. Vous avez déjà vu un généraliste transpirer ? Lui, il transpire tellement il travaille. Des grosses gouttes. C’est un super médecin, super gentil en plus et super pro. À la fête de l’Aïd, les gens, ils lui ont ramené des gâteaux, des bouquets de fleurs, des petits cadeaux. Faut voir comme il est aimé ici. »

C’est un petit homme, fatigué mais malicieux, que vous rencontrez dans les salles du 6e étage de la clinique. Après une brève présentation du projet, le Dr Hammiche vous donne rendez-vous en septembre. Ce jour-là, il arrivera avec une bonne quarantaine de minutes de retard : « J’étais débordé, désolé, il y avait beaucoup trop de malades, c’est tous les jours pareil », prendra à peine le temps de s’asseoir, sans même commander un café, et se lancera dans une longue tirade. Tout en caressant les rayures beiges de son pantalon mal ajusté, il pointera du doigt le difficile accès au soin, la détresse du corps et de l’esprit qu’il voit défiler dans la salle d’attente de cette clinique privée où naissent aujourd’hui les Albertivillariens. Ce jour-là, il confiera même avoir diagnostiqué il y a quelques années un cas de peste bubonique chez un enfant qu’un rat venait mordre chaque nuit dans son sommeil. Pendant qu’il parle, sa main fait de petits cercles comme pour battre la mesure de cette ritournelle qu’il ressasse trop souvent, comme s’il anticipait par ce rituel les réactions d’ennui de son interlocuteur. Et pourtant derrière ces données abstraites, ce sont des noms, des visages de travailleurs, de retraités qui peinent à réunir le nécessaire pour des actes médicaux de première nécessité, ce sont des gens qui pensent, qui travaillent, qui rêvent ou trouvent des moyens de résister pour que la réalité ne soit pas que cette chose-là sans ciel ni sommet. Évoquant son quotidien de médecin attaché depuis vingt ans à Aubervilliers, il conclura votre entretien en dressant le portrait de la ville : « Mais vous savez, d’un point de vue sanitaire, Aubervilliers c’est le tiers-monde, hé oui : forte mortalité infantile, malnutrition, maladies endémiques propres au 93 (rage, tuberculose, drépanocytose, etc.), surmortalité et espérance de vie très basse. Voilà. Joli programme, non ? » Et puis le Dr Hammiche cessera d’agiter sa main. Il la posera sur la table. Plissera légèrement des yeux en signe d’adieu et vous laissera plantés là, au milieu du mois de septembre, pour regagner son bureau, ses patients et ce quotidien fait du souci des maux des autres.

Vous décidez d’aller vous promener du côté des entrepôts chinois d’import/export. Tout en traversant Aubervilliers, pour rejoindre le quartier de la Haie Coq, vous discutez des enjeux de la commande passée par le théâtre. Vous découvrez, penauds, la double page consacrée à la pièce dans le programme de saison 2014-2015 de La Commune : elle est entièrement blanche, barrée d’un immense et violet « L’actualité en décidera. Projet en cours ». Pour être tout à fait honnête, tu te méfies un peu de cette « actualité » que tu regardes d’un drôle d’œil. Tu repenses à cette phrase de Ionesco, citée un jour par un comédien lors d’un travail autour du Misanthrope : « Certains reprochent aujourd’hui au théâtre de ne pas être de son temps. À mon avis, il l’est trop. C’est ce qui fait sa faiblesse et son éphémérité. » Tu te dis qu’il y a dans l’actualité des stratégies d’évitement, qu’elle n’est jamais à elle-même que sa propre amnésie et tu ne parviens pas encore à comprendre ce que serait une pièce « d’actualité » : faite à partir de l’actualité ? Composée de fragments de ce tout-venant qu’on nomme faute de mieux l’actualité ? Ou dite d’actualité car de son temps par on ne sait trop quels méprise ou hasard de calendrier ? En remontant le canal de Saint-Denis et en vous approchant peu à peu des magasins de commerce en gros, vous réalisez que vous ne savez pas encore ce qui suivra son cours – votre actualité pour l’instant se fait au rythme de l’errance.

Arrivés au CIFA – le Fashion Business Center qui a ouvert il y a six ans –, vous déambulez entre les vitrines de ces grossistes spécialisés dans le prêt-à-porter. Il y a plus de deux-cent-cinquante boutiques rien que sur le CIFA. Des bombers. Des vestes. Des pompes rouges. Des pompes jaunes. Des pompes léopard. Des sacs petits. Des gros. En faux cuir. En vrai toc. En plastique. Vous tentez d’engager la conversation avec ceux que vous croisez. Le gars qui attend sur son scooter que les clients aient fini. Celui qui déambule avec son diable et une pile de cartons qui tient à peine dessus. Celui qui note les commandes des clients. Celle qui fait la promotion de tout ce qui est à vendre. Les échanges ne s’engagent pas facilement. Souvent, ils ne maîtrisent que quelques phrases clefs en français et dès que vous cherchez à parler de l’organisation des entrepôts ou de leurs conditions de travail, ils cessent de vous répondre et retournent à leurs occupations. Dans un de ces magasins, vous entamez une discussion avec un couple de commerçants. Vous les voyez circuler entre les chaussures et les sacs à main, suivis par une vendeuse qui note scrupuleusement les modèles et les quantités, tous ces produits avec lesquels ils repartiront d’ici une petite heure dans leur camion garé non loin de là. Madame choisit les chaussures, monsieur les sacs. En moins de dix minutes, les courses sont faites. Vous apprendrez plus tard, qu’ils viennent toutes les trois semaines faire le plein de nouveautés pour leurs boutiques du Sud-Ouest : « Les nouveautés, c’est ça que veulent les clientes. »

Découragés et écœurés, vous vous éloignez des entrepôts chinois. En remontant le long de la rue, vous finissez par arriver devant le portail de Saint-Gobain. L’entrée est protégée par un gardien et une barrière. Vous pénétrez dans le bâtiment en vous glissant dans les pas d’un client, venu – vous le saurez après – pour un dossier confidentiel concernant la construction d’une dizaine de centrales nucléaires. C’est lui qui vous introduit auprès de l’ingénieur avec qui il avait rendez-vous : « Donc vous cherchez l’inspiration en vous promenant dans Aubervilliers ?

– On cherche un lieu spécifique. À partir duquel on va pouvoir commencer à travailler et à écrire.

– Alors vous êtes passés et vous êtes entrés, comme ça ?

– Non, ça nous intéressait de venir à Saint-Gobain. C’est une chose assez étonnante dans la ville que cette histoire industrielle.

– Vous avez été voir aussi les Chinois des entrepôts ?

– Oui. On y est passés aussi. Mais concernant Saint-Gobain, qu’est-ce que c’est pour vous l’enjeu : c’est d’être à la pointe de l’innovation ? Vous pouvez nous raconter un peu ?

– Oui. C’est une logique d’entreprise. C’est aller vers du plus dur, du plus léger, plus résistant. Construire des matériaux actifs.

– C’est quoi des matériaux actifs, c’est des matériaux intelligents ?

– Vous voulez une démonstration ? Je vais vous montrer un exemple. »

Et en une seconde la pièce dans laquelle vous vous trouvez, une espèce de studio en verre transparent, s’opacifie brusquement. Vous ne voyez plus le vaste hall que vous surplombiez mais des surfaces blanches, comme des cloisons de plâtre. Il appuie à nouveau sur un bouton et les cloisons deviennent noires. Puis à nouveau transparentes. « C’est ça un matériau actif. C’est un matériau qui change en fonction de l’environnement. Pas mal, non ? » La rencontre se poursuit avec une visite du « domolab », le centre d’innovation de l’entreprise qui rivalise de virtuosité architecturale. Pendant plus d’une heure, vous êtes invités à découvrir l’ensemble des innovations de l’entreprise. L’ingénieur qui vous les présente est passionné. Surpris sans doute d’avoir à faire à des gens de théâtre. Quand vous le quitterez, après lui avoir présenté le projet des pièces d’actualité, il vous tendra sa carte d’un air décidé : « Pensez à moi si vous faites un drame des matériaux. »

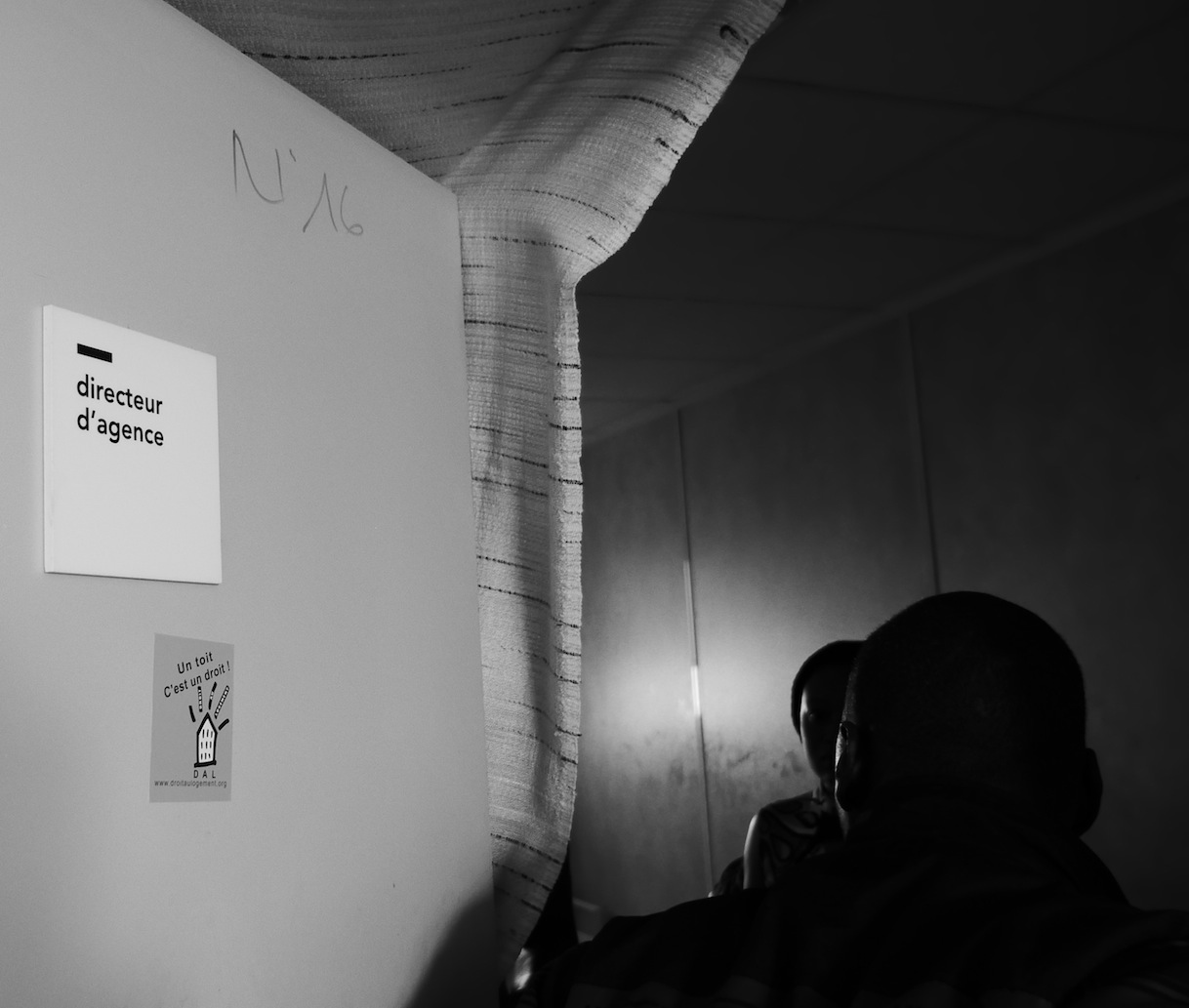

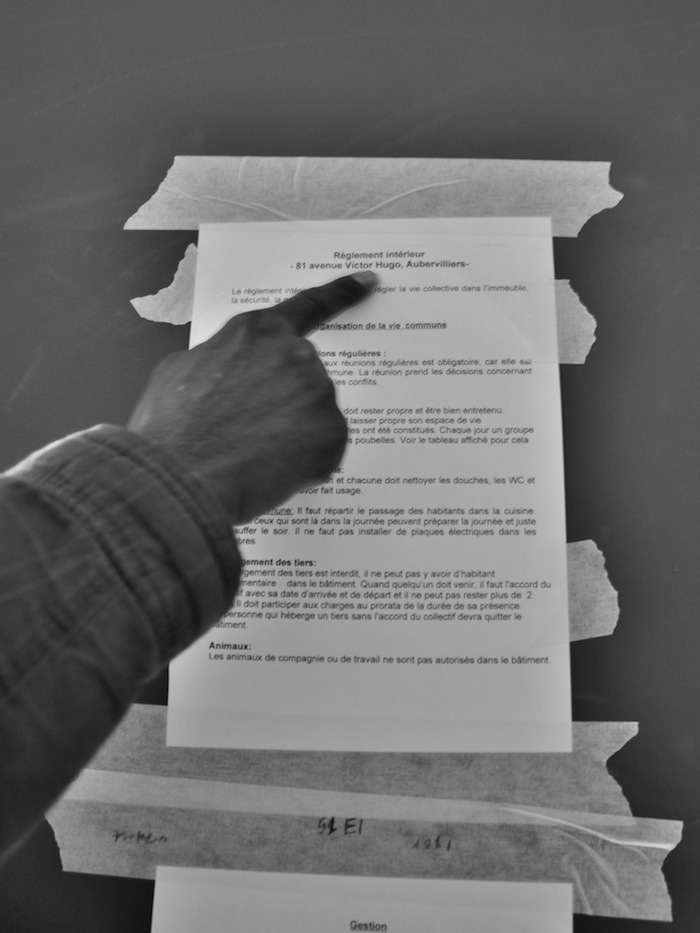

Vous êtes passés à plusieurs reprises devant le 81 avenue Victor Hugo. Vous ne saviez pas ce qui s’y passait. Vous ne connaissiez pas ceux qui y vivaient. Vous le découvrez après coup, à la lecture de l’article de Yannick Sanchez. Il est publié sur Mediapart le 17 août, le jour où vous avez repris vos marches dans la ville cet été : « De campement en squat, l’itinéraire des 80 d’Aubervilliers. » Cet article, vous l’aviez laissé de côté au début de vos recherches. Il traînait sur un coin du bureau. Vous ne vouliez pas ajouter une voix de plus au portrait misérabiliste de la Seine-Saint-Denis. Vous vouliez en montrer des aspects plus ignorés. Et pourtant tout vous y ramenait : lors d’un rendez-vous à la PMI (Protection Maternelle et Infantile), au cours de l’entretien avec le docteur Hammiche, dans les échanges avec des habitants, les sans-papiers étaient toujours nommés ou évoqués. Ils étaient comme l’identité secrète de cette ville. Sa part la plus cachée et la plus visible. Vous finissez alors par y revenir : c’est au 81 avenue Victor-Hugo que vivent depuis le 4 août 2014 les quatre-vingts d’Aubervilliers. Fruit de la réunification de plusieurs collectifs condamnés à passer quatre mois dans la rue et à vivre dans la boue, sans douche ni sanitaire, le collectif composé de quatre-vingts migrants principalement originaires de Côte d’Ivoire, d’Afrique du Nord et du Bangladesh, a décidé de réquisitionner ce bâtiment inoccupé de l’État, en attendant de voir la situation de ses membres s’améliorer. Ça, vous l’apprenez dans l’article. Pour le reste, cela viendra plus tard.

La première rencontre avec les habitants du 81 se fait un jour de réunion du collectif début septembre. Ce jour-là, tu es à Toulouse. Être la seule non-parisienne de la bande ne rend pas toujours les choses faciles dans ce projet qui demande une implication au quotidien. Camille te dit que l’accueil est chaleureux, l’ambiance joyeuse et mobilisée. Olivier t’explique : « Ils sont très organisés politiquement. Le collectif est très structuré. Il y a un système de délégués, des réunions hebdomadaires, des manifestations régulières. Nous leur avons présenté brièvement le projet de la pièce et ils semblaient intéressés. Il faut maintenant qu’ils en discutent collectivement. » Pourtant, et tu ne le découvriras qu’en mars, dans les derniers jours des répétitions, la méfiance est très forte chez certains d’entre eux. Bamba, un des premiers avec qui vous ayez parlé, te confie à la veille de la première : « Moi, j’essayais de voir si vous étiez pas des policiers. Tout le monde avait peur. » Koné surenchérit : « Étant délégué du 81, moi je ne voulais pas du tout. On m’a dit : “Il y a trois personnes, une fille et deux garçons, qui sont venus faire du théâtre.” Moi, j’étais contre. J’ai dit : “Mais vous connaissez pas ces gens, des Blancs, on est sans-papiers et vous les laissez entrer dans le bâtiment.” Au début, au bâtiment, je me méfiais : on vous donne des chaises, vous vous asseyez par terre. Chez nous, quelqu’un qui s’assoit par terre, c’est que tu as pas trop de valeur, c’est les enfants. Et vous, quand on vous donnait des chaises, vous ne vouliez pas : “Non, c’est bon, c’est bon.” Je me suis dit : “C’est pas des gens sérieux.” »

Vous, pourtant, vous ne mesurez pas la peur. À l’époque, vous ne la percevez pas : vous êtes seulement portés par l’élan de leur lutte, par la force humaine et politique qui se dégage du collectif, et sans même savoir s’il vous sera possible d’arriver à bon port tant le projet semble semé d’embûches, vous décidez de vous embarquer avec eux. Vous décidez de rejoindre l’aventure du 81 avenue Victor Hugo. En quelques jours, à la mi-septembre, la décision est prise. Lors d’une entrevue avec Marie-José Malis et Frédéric Sacard, la directrice et le directeur adjoint de La Commune, vous racontez vos errances, les cheminements dans Aubervilliers depuis juin. Vous parlez des data centers, ces usines de stockage numériques, de la clinique La Roseraie, et surtout de votre rencontre avec le collectif, cette impression que le théâtre pourrait leur raconter quelque chose et qu’il semble pouvoir se mettre au service de leur lutte. Le désir est intense déjà d’être au travail avec eux. Mais vous ne savez pas s’ils accepteront. Vous ne savez pas si le 81 avenue Victor Hugo existera encore. Vous ne savez pas si certains d’entre eux ne seront pas reconduits au pays, s’il n’y aura pas de rafle, s’ils ne seront pas emmenés en centre de rétention, si la loi leur permettra d’être sur scène. Vous ne savez rien. Vous commencez à découvrir ce quotidien de la peur et de l’incertitude. Vous commencez à découvrir ces lois, dites pour tous, mais qui ne valent que pour certains. Vous le découvrez de l’extérieur. Par procuration. Car le soir, vous rentrez chez vous. Les deux réalités sont à nouveaux séparées. Vous êtes libres. Vous avez des droits. Et en tout premier lieu celui d’exister.

Te voilà de retour à Paris. Avec Olivier, vous hésitez à retourner avenue Victor Hugo pour continuer à échanger avec les habitants du 81. Après quelques déambulations hésitantes dans Aubervilliers, vous finissez par conclure que votre présence sera sans doute malvenue. Pour l’heure, l’urgence des « 80 d’Auber » reste la procédure d’expulsion engagée par l’État contre l’occupation illégale de l’ancien Pôle Emploi. Inutile de parler de théâtre quand il s’agit d’abord d’assurer sa survie. Vous filez alors direction la BPI à Beaubourg. On est dimanche. Étrangement, la file d’attente n’est pas très longue et vous entrez très vite. Tu tends ton sac aux deux vigiles de l’entrée, un homme et une femme. Tu te demandes si eux aussi sont sans-papiers. Tu te rends compte que cela devient une obsession. Dans les restaurants, dans les parkings, les boîtes, les foyers, les hôpitaux. Au contrôle, au service, à la plonge, à la sécurité. Tu les vois désormais partout. Dans cette économie invisible et invisibilisée.

À la bibliothèque, tu lis beaucoup J.-M. Belorgey. Il est juge à la Cour nationale du droit d’asile et surtout il écrit comme on tranche des têtes. Il passe au scalpel les abrutissements et horreurs de l’OFPRA (Office Français de protection des Réfugiés et des Apatrides) et de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA). Ses mots sont durs à l’encontre des modes de gestion du droit d’asile et des procédures d’examen des demandes. Il y dénonce une logique de la suspicion permanente, des instructions toujours à charge, des interrogatoires maltraitants, des lacunes dans la connaissance des réalités politiques et sociales des pays d’où sont originaires les demandeurs d’asile et qui conduisent à des erreurs d’interprétation et à des méprises.

Un jour, il assiste à une scène qu’il prend la peine de rapporter. Tu la notes parce qu’elle te frappe : tout fraîchement recruté, un assesseur administratif aurait pris soin de border sa toute première séance d’un « de toute façon tous ces gens-là mentent, n’est-ce pas ? »

Férocement, Belorgey démonte point par point cette idéologie criminelle. Aux prêcheurs dogmatiques du vrai et de l’intime conviction, il oppose notamment la dimension culturelle – et donc relative – des rapports à la chronologie, à la géographie, à la politique ou encore à l’intime. Que des gens venant de Côte d’Ivoire, de Syrie, du Congo ou du Bangladesh aient un rapport différent à ces informations d’Européens forgés par le cartésianisme est-il si étonnant ? Il leur oppose aussi la pudeur et la difficulté à énoncer certaines violences subies : comment raconter dans une commission, en présence d’un interprète parfois peu compétent, la torture, les violences sexuelles, les humiliations physiques ou psychiques ?

Quelques semaines plus tard, pendant les entretiens, tu feras pourtant l’expérience de ce vacillement dans ta crédulité : tu n’es pas juge, tu n’as aucune autorité qui ferait de toi le sésame d’un titre de séjour ou d’une demande d’asile et pourtant à une ou deux reprises, quand le témoignage se contredit, s’embourbe dans des approximations, des erreurs historiques ou géographiques, tu seras obligée de faire volontairement remonter en toi ces analyses de Belorgey, tu seras tenue de te rappeler que cette vérité est celle qui de toute façon s’énonce devant toi – telle qu’elle devait l’être, telle que l’autre la choisit –, que quoique tu fasses tu es Blanche, tu viens pour faire une pièce de théâtre, ce Centre Dramatique National qui incarne l’institution, le pouvoir et donc l’État, et tu ne pourras jamais démêler ce qui appartient à la pudeur, à la peur ou à la ruse, et au fond – tu le sais, même si parfois tu dois te le rappeler – la croyance n’a aucune valeur quand c’est une politique globale injuste et inhumaine qu’il s’agit de dénoncer.

Après le bain Belorgey, tu pars en quête de De l’hospitalité de Jacques Derrida, de Zeus hospitalier de René Scherer, d’Ellis Island de Georges Perec et d’ouvrages consacrés aux règlements Dublin I, II et III. Tu cherches à comprendre de quoi le migrant est la figure, à comprendre aussi à travers quels mécanismes l’État organise l’illégalité pour disqualifier les procédures d’hospitalité, comprendre comment sont distribués de manière proprement inégalitaire les éléments d’un discours qui oscille entre infantilisation, diabolisation ou logique compassionnelle. Comprendre aussi pourquoi le lexique de la migration hésite toujours entre celui de la menace (ces hordes de Noirs qui cherchent à gagner la citadelle Europe) ou celui de la victime (ces passeurs qui font leur beurre sur la misère humaine) sans que personne n’ouvre jamais le double-fond des conditions politiques qui rendent possible cette situation. Après quelques égarements entre les étagères, tu finis enfin par trouver les ouvrages que tu cherchais. Il y a Derrida. Scherer. Perec n’est pas bien loin. Tu t’étonnes d’être ici, dans cette bibliothèque, tandis que tu les imagines, eux, en train d’organiser la lutte contre l’expulsion. Tu tentes de te figurer ce que tu ne connais pas : leur quotidien, le travail, la vie au 81. Et tu vois ce qui fait ton quotidien si différent du leur. Il y a quelque chose d’étrange dans les deux faces de cette réalité. La bibliothèque et le tribunal. Tu t’interroges sur ce besoin étrange d’en passer par les livres. La distance salutaire que procure l’articulation de la pensée. Ce qu’elle t’offre de prises devant l’effroi du réel et de son obscénité.

En descendant au premier étage, pour compléter ta pile d’ouvrages sur les règlements et conventions de Dublin, tu penses à cette autre face de la médaille, celle du bénéficiaire : qui a intérêt à maintenir une main d’œuvre précaire, sans droit du travail, sans revendication salariale, disponible et corvéable à merci, sinon les (grandes) entreprises pour lesquelles la délocalisation n’est pas possible (bâtiment, travaux publics, surveillance, hôtellerie-restauration, service à la personne, etc.) ? Tu te dis que de ce point de vue, le recours au travailleur sans-papier permet une juteuse opération de « délocalisation sur place ». Marche après marche se déploie la question : que faut-il pour rendre possible cette situation ? La vulnérabilité de la situation de l’étranger sans titre ne suffit pas. Il faut aussi une tolérance dans l’application de la loi vis-à-vis du recours à cette main d’œuvre, nécessaire pour baisser les coûts de production de ce capital non mobile. L’hypocrisie est donc totale. Le système des lois migratoires est aussi duplice qu’est double Janus. Tu découvres d’ailleurs en revenant t’asseoir à ta table, chargée de ces livres de droit, qu’aucun des États membres de l’Union Européenne n’a pris la peine de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille formulée par l’ONU il y a pourtant plus de trente ans. Et tu te dis que comme le chômage endémique, le maintien volontaire d’une main d’œuvre illégale et donc précaire est un rouage indispensable au fonctionnement du capitalisme mondialisé : de part et d’autre, la pénurie et la misère sont organisées à dessein. Et si les capitaux et les biens sont libres de circuler, les travailleurs – eux – sont priés de ne pas trop en demander. À tes yeux, cette contradiction prend une forme encore plus sensible à Aubervilliers où des baskets chinoises font parfois même l’aller-retour Europe-Asie pour être présentées dans une de ces boutiques en gros du quartier import-export quand les migrants et sans-papiers sont condamnés, eux, à l’illégalité du sur-place ou à la reconduction aux frontières. Le régime universel de l’apartheid n’est-il pas devenu l’envers de ce monde globalisé ?

Épuisée par la sécheresse des ouvrages consacrée à Dublin (I, II, III), tu finis par ouvrir Perec. En parcourant Ellis Island, tu es frappée par ces mots qui résonnent avec tes propres interrogations : « Pourquoi racontons-nous ces histoires ? / que sommes-nous venus chercher ici ? / que sommes-nous venus demander ? » Quelques pages plus tôt, il se risque à une tentative de réponse qui te semble cruellement proche de celle qu’aujourd’hui tu pourrais tenter d’articuler : « Il ne s’agit pas de s’apitoyer mais de comprendre / quatre émigrants sur cinq n’ont passé sur Ellis Island que quelques heures. / Ce n’était, tout compte fait, qu’une formalité anodine, / le temps de transformer l’émigrant en immigrant, / celui qui était parti en celui qui était arrivé. / Les immigrants qui débarquaient pour la première fois à Battery Park ne tardaient pas à s’apercevoir que ce qu’on leur avait raconté de la merveilleuse Amérique n’était pas tout à fait exact : peut-être la terre appartenait-elle à tous, mais ceux qui étaient arrivés les premiers s’étaient déjà largement servis, et il ne leur restait plus, à eux, qu’à s’entasser à dix dans les taudis sans fenêtres du Lower East Side et travailler quinze heures par jour. Les dindes ne tombaient pas toutes rôties dans les assiettes et les rues de New York n’étaient pas pavées d’or. En fait, le plus souvent, elles n’étaient pas pavées du tout. Et ils comprenaient alors que c’était précisément pour qu’ils les pavent qu’on les avait fait venir. Et pour creuser les tunnels et les canaux, construire les routes, les ponts, les grands barrages, les voies de chemin de fer, défricher les forêts, exploiter les mines et les carrières, fabriquer les automobiles et les cigares, les carabines et les complet-veston, les chaussures, les chewing-gum, le corned-beef et les savons, et bâtir des gratte-ciel encore plus hauts que ceux qu’ils avaient découverts en arrivant. »

La situation est la même. Cet effondrement du merveilleux. Sa chute précipitée. Et l’exploitation en lieu et place du rêve porté en horizon. Tu es pourtant frappée par cette phrase : « Ce n’était, tout compte fait, qu’une formalité anodine » et par la disproportion qui existe aujourd’hui entre ces « quelques heures » et les cinq-six-dix ans qui attendent les migrants et les réfugiés qui se voient refuser leurs demandes d’asile. L’obscénité de cette durée. Comment peut-on dire à quelqu’un en mesurant ce que cela représente d’attente, de désespoir et de vieillesse : « Revenez dans dix ans » ?

Tu ne sais pas comment une bouche peut articuler cette durée, comment cette bouche peut oser l’adresser à un autre visage sinon en décidant que cet autre n’est rien. Qui serait touché par l’idée de demander à un chiffre ou à un numéro d’attendre ? Personne. C’est cette mécanique collective qui fait disparaître chaque individu dans une masse sans cesse plus large de données, de documents, de peurs et de pensées sur l’immigration que tu souhaiterais interroger : quels en sont les processus ? Comment les déjouer théâtralement ? Comment mettre en défaut la logique purement compassionnelle pour faire entrer dans l’ordre du politique cette situation d’une violence inimaginable et pourtant organisée ?

Aujourd’hui, vous vous retrouvez pour le premier rendez-vous au tribunal d’instance. Vous êtes venus apporter votre soutien au collectif dans la mobilisation contre la procédure d’expulsion engagée par l’État à l’encontre des habitants du 81 avenue Victor Hugo. La semaine précédente, il y aura eu l’AG et une autre manifestation pour la régularisation de tous les sans-papiers. Vos visages commencent à être connus. Vos prénoms. Et le projet aussi. Vous vous trouvez à quelques mètres de La Commune, là où se tiendra dans plus de huit mois la Pièce d’actualité n° 3. Lors des entretiens, c’est d’ailleurs la première chose qui maladroitement vous viendra en tête pour expliquer où se trouve le théâtre : « À côté du tribunal, tu sais, là où il y a eu le jugement d’expulsion. »

Pour l’heure, il est tôt, quelques Chinois et Chinoises dansent dans le square de Stalingrad, des parents emmènent leurs enfants à l’école non loin d’ici, des hommes et des femmes se pressent autour des marches pour les audiences qui se succéderont toute la matinée. Les 80 d’Auber ne sont pas encore là. La juge appelle à la barre des habitants engagés dans des procédures d’expulsion pour cause d’impayés de loyer. Ils sont nombreux à passer ce matin. Certains avocats, bien souvent payés par l’aide juridictionnelle, se contentent de déposer sur les bureaux du tribunal un maigre dossier dont ils ne savent pas grand-chose. À la mi-temps de l’audience, le 81 avenue Victor Hugo arrive en cortège : près d’une quarantaine d’entre eux sont présents pour assister au jugement. Ils sont accompagnés par quelques bénévoles et permanents du DAL (Droit Au Logement), une association qui leur apporte de l’aide dans le cadre de la procédure d’expulsion. La troupe – impressionnante – traverse le square qui brusquement semble ridiculement étroit. D’un pas décidé les quarante gars du 81 entrent dans la salle. Certains sont encore en tenue de travail : rangers noires, pantalons à poches multiples noirs également, polo noir rehaussé de l’étiquette « Sécurité » écrite en lettres blanches et droites. Tu repenses à ce livre de Gauz, Debout-Payé que tu as lu cet été où un jeune étudiant ivoirien raconte son expérience de vigile à Paris et à ce passage en particulier : « Pour la cordée noire de la cage d’escalier, sortir du chômage ou des emplois précaires. Par tous les moyens. Vigile est un de ces moyens-là. Relativement accessible. La formation est des plus minimalistes, aucune expérience n’est particulièrement exigée, les regards sont volontairement bienveillants sur les situations administratives, le profil morphologique est prétendument adéquat. Profil morphologique… Les Noirs sont costauds, les Noirs sont grands, les Noirs sont forts, les Noirs sont obéissants, les Noirs font peur. Impossible de ne pas penser à ce ramassis de clichés du bon sauvage qui sommeille de façon atavique à la fois dans chacun des Blancs chargés du recrutement, et dans chacun des Noirs venus exploiter ces clichés en sa faveur. »

Tu entends la voix de la juge énoncer dans la salle d’audience les 80 noms des habitants de l’ancien Pôle Emploi, c’est la première fois que tu les entends tous, la litanie égrène les syllabes de ceux qui sont là, avec vous, avant de se perdre dans les couloirs du Tribunal. Puis c’est au tour de l’avocat du Pôle Emploi de prendre la parole pour détailler le cadre de la procédure d’expulsion. Le dernier à venir à la barre est un des membres du DAL délégué par le groupe pour expliquer l’absence de l’avocat du collectif : « Beaucoup des habitants sont encore en attente de l’aide juridictionnelle. » Tu ne sais pas si cela veut dire que l’expulsion aura lieu. Si l’absence de l’avocat va leur être défavorable. Un bref silence tenu par près de quatre-vingts bouches. Une autre le rompt : la juge de sa voix claire fait sonner le report de l’audience au 18 novembre. Les vieilles boiseries de la salle ne tremblent pas. Elles ont l’habitude de ces tractations à travers lesquelles la justice rend l’injustice moins scandaleuse mais pas plus juste pour autant. Dans l’assemblée par contre c’est un soulagement.

À la sortie du tribunal, un des délégués rameute les habitants du 81 pour faire le bilan de l’audience : « Hé ho, venez ici, les gars. » Dans le brouhaha de la foule encore endormie – « écoutez pour ne pas interpréter autrement » entend-on à la volée –, une des militantes du DAL explique : « Bon, c’est un peu ce qu’on espérait. La prochaine audience, c’est le 18 novembre. Maintenant comme je le disais il faut faire attention à la boîte aux lettres. Vous allez recevoir des réponses pour l’aide juridictionnelle. Il faut nous prévenir dès que vous en avez. La seconde bataille, c’est la trêve hivernale, c’est le 1er novembre. La trêve hivernale, c’est la période où il fait trop froid entre le 1er novembre et le 31 mars 2015 et où ils n’expulsent pas. Et l’objectif, c’est de se garder la trêve hivernale. Donc on va refaire des réunions, pour préparer les dossiers et réussir à gagner les délais de la trêve pour tout le monde. » Avant que toute la troupe ne disparaisse, soulagée par ce report, Moustapha rappelle : « Il y a réunion demain à 19h au bâtiment. Faut y être les gars ! » Vous les voyez se disperser. Grappes de silhouettes ensommeillées qui s’en retournent à l’ancien Pôle Emploi pour y dormir après une longue nuit de travail. Le square retrouve son air de coquille vide et silencieuse. Un autre bénévole du DAL ajoute : « C’était pas gagné. Ça dépendait de la qualité des dossiers. C’est une bonne surprise. Maintenant comment ça va se passer ? On va voir. Est-ce qu’il va y avoir plaidoirie le 18 ? On ne peut pas savoir. On va certainement intervenir à nouveau auprès de Pôle Emploi. Dans le 9e, c’était Emmaüs. Ils se sont mis d’accord avec Pôle Emploi. Ils occupaient une antenne vacante et Emmaüs a pu en faire un centre social. Ça, ce serait dans le meilleur des cas… » Il prend un petit air combatif mais résigné, vous serre la main chaleureusement et s’éloigne à son tour.

Vous voilà seuls à présent, au milieu du square Stalingrad. Les 80 sont rentrés chez eux, les Chinois et Chinoises sont partis travailler. La circulation pulse le long de l’avenue de la République. Vous cherchez à renouer les fils de ces chemins qui finissent par tous vous mener au 81 avenue Victor Hugo.

Demain, Camille doit présenter le projet et le principe des entretiens lors d’une AG hebdomadaire. Déjà se laisse pressentir ce que pourra avoir d’inconfortable pour eux comme pour vous la situation de l’interview : une fois encore, comme à l’OFPRA, comme au CNDA, ils seront invités à raconter leur histoire, le plus précisément possible, invités à mettre en récit leurs parcours, ces raisons et ces blessures secrètes que recèle toute histoire, pour élaborer un témoignage crédible, circonstancié – préalable nécessaire à l’obtention du droit d’asile. Qu’est-ce qu’une histoire qui a valeur de vie et de mort ? Qu’est-ce que devoir raconter son histoire à ses propres périls ? C’est la position dans laquelle chacun d’entre eux a été placé : arrivant en Europe, ils n’auront eu que pour seul expédient la force de conviction de leur récit. Que cette histoire soit réelle ou monnayée – car l’histoire aussi a son commerce – importe peu : au fond il s’agit d’acheter par le récit une conviction (celle du Sultan des Mille et Une Nuits ou celle de l’OFPRA valant au fond un destin similaire) ; et pour l’État de trier (et mettre en concurrence) les bons (raisons politiques) et les mauvais (raisons économiques) migrants – comme si les raisons économiques étaient moins valables dans l’échelle des valeurs ou moins politiques que des conflits armés.

Vos questions, visant à préciser leurs témoignages, à comprendre leurs histoires, auront peut-être aussi pour effet de réactiver cette expérience, de rejouer – malgré vous – cette situation d’interrogatoire et de dissymétrie entre celui qui questionne et celui qui répond. C’est la raison pour laquelle vous pensez surtout à des questions qui solliciteraient la mémoire sur un plan moins factuel que subjectif et sensoriel (la manière de gagner de l’argent/de trouver des faux papiers ; les lieux importants ; la vue de la fenêtre du logement au pays ; les odeurs, les goûts, etc.) mais qui ouvriraient aussi sur des plans plus critiques et politiques (que pensent-ils des rapports entre la France et l’Afrique, des politiques d’accueil, de la situation des étrangers en Europe, etc.). Vous pensez aussi à d’autres textes qui pourraient venir constituer la trame d’un montage : Kafka, bien sûr, et notamment America qui dans ses dernières pages raconte l’histoire d’un désenchantement ; Le Procès aussi, avec son allégorie de la loi et le personnage de ce peintre – Titorelli – qui ne peint la justice qu’avec des yeux bandés ; plus tard viendront En attendant Godot de Beckett, Œdipe à Colonne de Sophocle. Si la tentation de la doublure dramaturgique reviendra souvent vous visiter, jusque dans les ultimes discussions sur le montage en mars, l’idée finira toujours par être écartée, comme contraire au parti-pris liminaire : celui de l’hospitalité, celui de la construction d’une forme à la lisière du théâtral, sans cesse travaillée par une exigence de simplicité, celui d’une écriture construite sur des opérations minimales de montage, d’échos et de reprises, au service d’une parole, la leur.

En sous-terrain, vous cherchez aussi à trouver le fil sensible de ces interrogations : comment l’État organise-t-il l’illégalité (les travailleurs sans-papiers travaillant bien souvent de manière régulière mais avec les papiers de quelqu’un d’autre, ils cotisent aux allocations chômage/retraite sans pouvoir en bénéficier) et quelles en sont les incidences les plus quotidiennes sur la manière qu’ils ont d’aimer, de rêver, de se projeter ? Comment construit-on un futur et un présent dans une vie qui semble en permanence traversée par une série de départs, de nouveaux lieux, d’identités d’emprunt et surtout d’attente ? Tu repenses à ce geste que tu les verras souvent faire : le rituel de la prière. À heures régulières, le bâtiment devient entièrement silencieux. Beaucoup sont dans le hall, dans les couloirs, dans les chambres, après avoir poussé les matelas, les sacs, la TV, les petits frigos, et tous répètent ces mêmes gestes, ce rituel de l’âme et du corps. Tu penseras alors, en les voyant l’accomplir dans un grand recueillement, que ce geste fait exister l’espace, qu’il leur permet de creuser – quelle que soit la discontinuité, quels que soient les hachements du réel – une géographie intime, et qu’il est absolument nécessaire pour reconstituer une continuité, un chez soi, une adresse.

From : Camille Plagnet

To : Moi

j’ai vu les délégués du squat hier soir pour leur expliquer au calme et dans le détail le projet, jusqu’ici, c’était un accord de principe en attendant de discuter précisément des choses. La réunion était chouette : ils ont je crois bien compris le projet et l’intérêt pour eux de cette expérience. Ils ont envie, sont heureux qu’on s’intéresse à eux et fiers d’être possiblement les hérauts d’une cause universelle. Ils n’ont émis qu’un bémol, de taille, mais que l’on savait: ils nous demandent de nous renseigner pour être sûrs qu’ils n’auront aucun problème avec la police/justice du fait de leur participation (90% sont sans-papiers). On est donc partis sur la certitude qu’a minima, nous écrirons la pièce ensemble à partir de leurs récits, et qu’au mieux, 5 ou 6 d’entre eux seront sur scène. Si ça ne pouvait pas être le cas, nous nous sommes mis d’accord sur le fait que nous ferons appel à des comédiens pour porter leur parole. Ce qui, pour eux comme pour nous, serait la moins bonne des solutions. Il faut donc qu’on se renseigne vite sur les moyens de faire travailler des sans-papiers sur un projet culturel : comment les protéger de la police/justice, comment les payer???

Olivier va se renseigner auprès de la copine de la Cimade moi du côté d’un ami inspecteur du travail et si tu pouvais de ton côté appeler ton contact à la CNT, Camille, je crois, ce serait cool. Il faut qu’on avance le plus vite possible là-dessus : je retourne les voir mercredi à la réunion des soutiens. Ils auront parlé à tout le monde et me donneront leur accord définitif au nom du collectif. Moi, je leur amènerai le planning. Je leur proposerai de commencer les entretiens dès le 11. Mais ça peut leur paraitre vite. Je ne sais pas, on verra. J’y suis allé mollo parce que je ne veux pas les brusquer et surtout respecter le protocole : il faut attendre la décision du collectif avant de proposer quoi que ce soit. Du coup, je voulais te dire de ne pas prendre ton billet tout de suite ou d’en prendre un annulable

je t’appelle mercredi soir pour te dire…

bises,

Obtenir des informations n’est pas simple. Les avocats eux-mêmes vous renvoient à l’arbitraire de la jurisprudence : concernant le droit des étrangers et leurs situations, il semble n’y avoir que des cas particuliers. Des échanges et des rendez-vous avec Camille de la CNT (Confédération Nationale du Travail), Élodie de la CIMADE, Mickele de l’ANAFE (Association Nationale d’Assistance aux Frontières pour les Étrangers), Mario bénévole à Dom’asile, et d’autres encore du MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples) vous confortent dans ce sentiment énigmatique qu’il va falloir résoudre ce paradoxe, sans trop savoir comment. Vous ne savez toujours pas si le projet pourrait se retourner contre eux. Et quelles solutions administratives vous pourrez présenter à La Commune.

C’est un coup de fil, jeté un peu comme une bouteille à la mer qui finit par vous en apprendre un peu plus. Un peu au hasard, tu appelles Marcel – responsable du collectif des sans-papiers travailleurs du bâtiment de Toulouse. Tu as trouvé son numéro de portable en faisant des recherches sur Internet. Et tu te dis qu’il y a des chances qu’il puisse en savoir plus sur l’emploi des travailleurs sans-papiers. Un homme à la voix tranquille décroche aussitôt. Tu lui présentes le projet, la pièce, les énigmes administratives qui se posent à vous. Il t’écoute attentivement. Puis finit par t’expliquer les petites combines auxquelles les employeurs ont recours pour embaucher une main d’œuvre illégale : « Y a une faille, intéressante, c’est que la plupart des sans-papiers ont un numéro de sécurité sociale définitif. S’ils ont déposé une demande d’asile, généralement c’est bon. Et alors ils peuvent être déclarés. Si l’employeur n’est pas tatillon et ne demande pas d’autres documents, il peut jouer sur sa bonne foi en prétendant les avoir employés en disant qu’il ignorait leur statut irrégulier. Là où c’est difficile pour vous c’est que, si j’ai bien compris, ils seront sur scène pour raconter leur histoire… Donc, c’est plus dur de faire semblant… » Quand tu lui demandes s’il pense qu’il y a un risque, tu reçois la même réponse que d’autres vous ont déjà donnée : « Pour les sans-papiers le risque zéro n’existe pas… Mais ça peut pas leur nuire. Je pense… C’est plutôt l’employeur qui peut avoir des ennuis. Après le théâtre, moi je connais pas. D’habitude, c’est plutôt du bâtiment que je m’occupe. Un truc qui peut vous intéresser aussi c’est que les fichiers des préfectures et de l’URSSAF ne sont pas croisés : vous pouvez tout à fait jouer sur des pseudonymes par exemple et ne pas communiquer leurs vrais noms… Une dernière méthode qu’on trouve souvent, c’est le contrat de travail avec les papiers d’un ami ou d’un frère : ce sont les papiers de quelqu’un qui est en règle qui servent de couverture à celui qui travaille… »

Vous réfléchissez aussi au protocole à mettre en place : faut-il les accompagner en voiture du squat au théâtre pour éviter une rafle ou un contrôle d’identité ? Ne travailler qu’au 81 ? Éviter au maximum de parler de la pièce ? Ou au contraire mettre en place un étayage associatif et politique par l’appui sur des réseaux militants ? Plusieurs personnes vous conseillent notamment de fermer à clef les salles de répétition. Virginie, une autre fille de la CNT, vous explique : « Il y a une astuce : pendant les répétitions, vous pouvez fermer la porte à clef, et le lieu devient alors un espace privé et non public, et à ce moment-là les flics ont besoin d’un mandat pour intervenir. Par contre, pour les représentations ce sera plus compliqué de mettre le verrou mais je pense pas que les flics débarqueront dans un théâtre en pleine représentation pour embarquer les acteurs, ça ferait scandale… Ceci dit, on a vu des cas de collaborateurs consciencieux, par exemple dans les CROUS, qui ouvraient des portes fermées à clef et permettaient à la police d’expulser tranquillement l’étudiant qui se trouvait chez lui… Avec les quotas du ministère de l’Intérieur les Préfectures se sont retrouvées à vouloir fabriquer à tour de bras du sans-papiers ! Tous les moyens sont bons ! »

C’est avec Diomandé que vous commencez les entretiens. Il fait partie des délégués du 81. Ancien militaire ayant servi pendant plus de quinze ans dans la Marine en Côte d’Ivoire, il est passé par l’Italie avant d’arriver en France il y a quelques années. Il est le premier à s’être inscrit sur le grand panneau que vous avez accroché dans le hall, où d’autres ont commencé à mettre leurs noms et que certains ont déjà rayés par peur ou par remord. C’est lui qui est venu vous ouvrir la porte de la grille. C’est la première fois que tu entres dans le 81. Tu ne sais pas quoi faire de toi. De cette présence étrange. Qui fait effraction dans leur intimité. Tu découvres le panneau à droite, dans le hall, accroché par Camille, pour organiser les rendez-vous. Des gars s’y trouvent, bavardent. Tu apprendras peu à peu à les connaître mais pour l’instant tu ne vois rien. Tu voudrais ne pas être vue. Dans le recoin sur la droite, une salle immense, occupée par des canapés, des matelas et des fauteuils. Ton regard s’habitue peu à peu à la pénombre et tu finis par découvrir des silhouettes endormies, cachées entre les draps. Une petite fille de cinq ans joue en silence près d’une poussette. Plus tard tu sais que cette grande pièce sera entièrement transformée par des cloisons improvisées : draps, cartons, frigos, construiront de minuscules alcôves entre lesquelles il faudra circuler. Mais pour l’heure, vous montez au premier étage sans vous attarder. Vous ne visitez pas. L’idée même de visite a quelque chose d’obscène.

Diomandé vous conduit chez lui. Il vous propose de vous asseoir sur un immense canapé qui occupe toute la surface de sa petite chambre. Pendant les quatre heures d’échange que vous aurez avec lui, tu auras face à toi la plage de Cancun sur un drap suspendu qui fait office de cloison entre lui et ses colocataires : la vue paradisiaque, palmier au premier plan, plage de sable fin, ciel et mer turquoises imprimés sur le drap produisent un contraste saisissant avec les murs gris de l’ancien Pôle Emploi, le matelas posé à même le sol, le petit frigo surmonté de sa cafetière, et les stores baissés sur chaque fenêtre. Vous avez à peine le temps de vous asseoir, Camille d’aller chercher la batterie de la caméra qu’il a laissée dans la voiture, que Diomandé se lance dans un long récit qu’il n’interrompra qu’en raison de la réunion hebdomadaire de 18h : « Je suis un touriste, je dirais même que mon cas est un peu exceptionnel ici. J’avais déjà été approché par France 24 en son temps, mais je n’ai pas accepté de répondre. Je n’étais pas ici : j’étais en Italie. Je suis parti de chez moi en Côte d’Ivoire, je suis passé par le Burkina, j’ai fait le Mali, j’ai fait la Mauritanie, j’ai fait le Maroc, je suis revenu au Mali, je suis reparti en Algérie. J’ai fait la Libye pendant trois ans, je suis parti de la Libye pour venir en Italie, et particulièrement, le bateau qui amenait les gens en Libye, c’est moi qui l’ai conduit. J’ai travaillé en Libye, j’ai réuni des Africains. Je leur ai dit : “Écoutez, la situation est grave. Il faut qu’on se cotise, il faut qu’on trouve un bateau pour y aller.” J’ai discuté avec des Libyens. J’avais reçu près de deux-cent personnes qui voulaient venir. Donc, ça veut dire que j’ai marché dans le désert, j’ai vu comment les choses se passaient, il s’est passé des choses extrêmement… J’ai vu tout. D’ailleurs je parle un peu l’arabe, je parle l’italien, je parle le français. »

Infatigable conteur, Diomandé a un sens incroyable du récit. Il ménage ses effets de suspens, joue avec votre naïveté, votre ignorance, vos réactions. Les épisodes se succèdent. Avec des variations. Des reprises. En quelques minutes, il vous fait passer d’intervieweurs à public tant sa présence a quelque chose de théâtral. Un épisode en Libye te surprend en particulier. Diomandé vous raconte qu’il vient d’arriver avec son ami à Tripoli, après un périple long de plusieurs années : « Mon ami après une semaine il a dit qu’il voulait travailler. Je lui ai dit qu’ici c’est dangereux, et il m’a dit non. Il sort, il va chercher du travail. Il est en bordure de la route, une voiture s’arrête : quatre femmes dedans, voilées. Il y en a une qui lui dit : “Tu sais faire le ménage ? – Oui. – Bon, ben nous on te prend.” Elles prennent mon ami, elles l’amènent derrière la ville, et puis elles disent à mon ami : “Nous, c’est pas pour faire le ménage, mais nous, on veut coucher avec toi. Toutes les quatre, sinon on t’assassine. On te tue.” Elles avaient des pistolets. Il a passé le temps avec elles là-bas, il est revenu à la maison presque mort, elles sont venues le jeter là. Je me renseigne, je me dis : “Mais qu’est-ce que c’est que cette histoire ?” Je veux l’amener à l’hôpital et les gens me disent : “Non, non, tu ne l’amènes pas à l’hôpital. Tu sais pourquoi ? Kadhafi a un camp militaire qui est non loin d’un quartier qu’on appelle Bouslim. Le camp militaire de Kadhafi qui est là-bas, c’est uniquement des jeunes filles. Et là-bas, elles doivent pas faire d’enfants, elles ne doivent pas se marier. C’est son camp. Quand il se déplace, ce sont ces filles-là qui sont ses gardes du corps. C’est des amazones. Mais elles n’ont pas le droit de prendre des grossesses. Donc elles n’ont pas de gars, et c’est comme ça qu’elles profitent avec les étrangers qui viennent. On n’a pas eu le temps de vous expliquer, on lui aurait dit ça à ton ami.” Il y en a réchappé. Mais je lui ai dit : “Bien fait pour ta gueule. La prochaine fois, tu vas aller faire le ménage.” »

Les entretiens suivants se déroulent pour la plupart dans cette petite salle du rez-de-chaussée qui deviendra par la suite une salle de prière – « reconnue par la mosquée de Paris » précisera Koné. Le DAL y vient souvent pour tenir ses réunions d’information. D’autres y font chauffer de l’eau, du café, cuire du riz ou des pâtes. Les deux plaques électriques, placées sur un ancien meuble TV, travaillent du matin jusqu’au soir : avec un seul toilette et deux douches pour tout le bâtiment, il faut mettre en place une organisation drastique pour que la cohabitation ne vire pas au drame. La première grille du bâtiment est toujours fermée, comme les volets du reste. C’est Diomandé qui au petit matin vient vous ouvrir le bâtiment, plongé quelle que soit l’heure dans une semi-pénombre.

Tu te rappelles cette impression étrange de franchir une frontière à chaque fois que la porte s’ouvre. Une de ces frontières invisibles, intérieures, qui vous précipitent de l’autre côté, ce dedans-dehors, où tout vous désigne cette place : celle de l’étranger. Tu ne sais pas exactement à quoi tient cette impression. Pas seulement aux ouvertures claquemurées du 81, à ses volets fermés, à ses rideaux tirés, à sa vie contenue au-dedans où les gars, par peur des rafles et des contrôles, vivent dedans une vie d’attente et de réclusion, ponctuée par la sortie quotidienne pour aller travailler. Ce sentiment ne tient pas seulement aux parages, à cette place des confins, qui vous conduit aux marges des marges, comme si la périphérie elle-même approfondissait encore la grammaire de la marginalité. Pas seulement du fait du sentiment très vif d’être la seule femme, blanche qui plus est, au milieu des quatre-vingts. Ni même parce que l’errance ici se fait non-lieu, pur nulle part. Mais peut-être parce que tout vise à fabriquer à leur place le récit de leur existence. Parce qu’ils sont placés en position d’extériorité d’abord géographique mais surtout subjective : on décide pour eux du rôle qu’ils devront jouer, on écrit pour eux leur histoire, on choisit pour eux leur place dans l’image et dans la société – celle du hors champ. Si « exister, c’est exister politiquement », comme l’affirmait Abdelmalek Sayad, alors tout est fait ici pour dénier cette dimension politique de leur existence.

Et c’est pourtant cette distribution policière que tu vois s’effondrer au moment où tu entres, cette répartition qui s’effrite au bout de quelques minutes de discussion quand chacun, parce qu’on lui en laisse la possibilité, se raconte avec ses mots, laissant découvrir la dignité, la ténacité, l’intelligence et l’endurance qu’il faut pour se retrouver là, face à vous, quand tout visait à l’abattre. Tu repenses à ces mots de Hugo, ceux que vous aurez le désir pendant un temps de faire dialoguer avec leur témoignage : « Vous exilez un homme. Et après ? Vous pouvez arracher un arbre de ses racines, vous n’arracherez pas le jour du ciel. » Oui ici, on n’arrache ni le jour ni le ciel. Ce qui te frappe surtout c’est cette puissance de la lutte, cette énergie rageuse déployée à organiser la survie, l’invention qui détourne les espaces si peu adaptés des open spaces du Pôle Emploi : les matelas de fortune, les canapés aux couleurs improbables, les tapis, les vélos, les poussettes – quand arrive le dimanche et que les femmes qui n’habitent pas au 81 viennent rendre visite à leurs compagnons –, les longs draps disposés dans les interstices du plafond pour dessiner des chambres, et surtout partout les petites valises ou sacs que chacun traîne avec soi, la pochette avec les papiers, les preuves de séjour, fiches de paye, feuilles d’impôt, ordonnances, qui sont le plus précieux.

Les entretiens sont difficiles à obtenir : ils ne sont pas rémunérés, les gars travaillent, sans planning, certains jonglent entre deux ou trois emplois précaires, et une matinée libérée c’est autant de perdu ; d’autres viennent d’arriver, sont encore en attente des résultats de la demande d’asile, se méfient, sont inquiets. Et puis surtout le soupçon pèse : il y a d’abord le dispositif de l’entretien, filmé, et conduit par trois Blancs, ce n’est pas des plus rassurants, mais il y a aussi cette idée que vous travaillez pour la Mairie et donc pour l’État et que vous êtes complices des conditions dans lesquelles ils vivent. Rares sont ceux qui l’expriment frontalement, mais un jour l’un d’entre eux vous prendra à partie de manière assez vive. Vous passerez de longues minutes à expliquer que vous aussi vous êtes bénévoles, que les temps d’enquête, d’écriture et d’entretien ne vous sont pas non plus payés, que le Théâtre de La Commune, ce n’est ni l’État ni la Mairie, même si les financements viennent de part et d’autre. Difficile de convaincre de sa bonne foi quand les termes du débat sont aussi complexes et qu’il y a – au fond tu ne peux t’empêcher de le penser – quelque chose de juste dans ces reproches, quelque chose qui serait comme une complicité sourde, partagée par toi, par vous, par tous ceux qui seront passés devant ce camp, sans se poser la question de ceux qui y vivent, par tous ceux qui seront passés devant ce camp en se disant « on n’y peut rien », par tous ceux qui passent tous les jours devant ces mêmes camps, dans toutes les villes d’Europe, ces mêmes camps partout, puisque c’est ça l’Europe – une citadelle bordée de camps et qui crève du dedans –, par tous ceux qui tendent, parfois une pièce, parfois un sourire, parfois un peu de leur temps, mais qui au fond continuent leur chemin, et ne voudront pas mettre un nom, un visage, une histoire, une voix sur ces silhouettes qu’on réduit à la grande-masse-étrangère-de-ceux-qui-vivent-dans-des-camps-et-pour-qui-on-ne-peut-rien en décidant d’un commun accord, que cela ne doit pas trop faire effraction dans ce qu’on appelle tant bien que mal « sa vie » parce que ça crève les yeux, parce que ça crève le cœur, parce qu’on n’y peut rien putain ou qu’on ne sait tellement pas comment pouvoir.

Tu entends encore Zia prononcer ce mot de « rêve », tu l’entends encore dire : « I think it was my dream and the dream has come to me. » Lui qui croyait encore en cette Europe de l’Humanité : « We came here because we heard there is humanity. » Lui qui raconte sa traversée du Bengladesh jusqu’en Inde puis le départ en Italie, sa colère devant cette humanité qu’il ne voit nulle part et à laquelle il croyait pourtant en arrivant au pays des Droits de l’Homme : « I think, you know Humanity is for Humans. But the situation, in my point of view, is that there is no humanity, here in France. You know we were on the road and nobody helped us. The government told us : “We can’t help you because you haven’t got the appropriate right to be there.” I think : “Where do we have to go ?” We haven’t got any place to go. In our country, we have problem : we have politic problems, poverty problems, and property problems. » Quand l’entretien approche de la fin, il glisse dans un français tâtonnant : « C’est bon, c’est fini là ? », qui vous fait réaliser que vous l’avez mis en retard et qu’il n’a pas osé vous dire qu’il devait s’éclipser. Alors que vous lui demandez si ça a été, il vous répond un peu pressé, en quittant déjà la chaise : « c’est qu’il y a travail là, il y a travail. » Et vous le regarderez partir en courant en direction d’un restaurant japonais du 18e arrondissement où il travaille comme livreur de sushis.

(à suivre)

Pour citer ce document

Barbara Métais-Chastanier, « À hauteur d’homme », thaêtre [en ligne], mis en ligne le 29 janvier 2016. url : https://www.thaetre.com/2016/01/07/a-hauteur-dhomme-barbara-metais-chastanier/

À télécharger