À l’heure où les reprises de classiques à Broadway inspirent souvent aux critiques de théâtre américains des évocations des actrices qui ont tenu les mêmes rôles dans les versions cinématographiques de ces pièces – citons les tout récents The Little Foxes[1] ou Of Human Bondage, pour prendre deux rôles de Bette Davis[2] –, on peut rappeler que ces mêmes adaptations filmiques de l’âge d’or hollywoodien ont été réalisées dans un contexte où les stars de cinéma se confrontaient symboliquement aux comédiennes qui avaient créé les rôles sur les planches.

C’est un élément entièrement déterminant de la carrière de Bette Davis à Hollywood dans les années 1930, dans la mesure où, sans être véritablement une actrice de théâtre, la star montante de Warner Bros. affirme son identité par la reprise de grands rôles des divas de Broadway. Le studio trouve en effet une série d’emplois pour sa star féminine dans des spectacles récents à (plus ou moins grand) succès et l’adaptation devient un véritable filon à partir de la deuxième moitié de la décennie. Les intérêts de l’actrice et des producteurs convergent autour de l’idée selon laquelle l’identité artistique et l’image de Davis relèvent davantage d’une conception tragique du personnage qui l’affranchit en particulier des normes hollywoodiennes, notamment morales. Pour le studio, les enjeux sont d’abord d’ordre narratif et la réflexion porte en grande partie sur l’écriture des scénarios où se joue la construction du personnage. C’est notamment par le biais de ces adaptations que se stabilise le genre du woman’s film et par là même une recette à succès[3]. Pour la star, l’intérêt de ces rôles est d’ordre dramatique et ils lui permettent de continuer à élaborer son jeu à partir d’une confrontation plus ou moins avouée aux grandes actrices contemporaines de théâtre[4].

Si, après Of Human Bondage à la RKO, une grande partie de la filmographie de Davis peut se comprendre dans cette perspective théâtrale, un tournant particulier se joue dans trois films sortis en 1939, moment où l’actrice doit confirmer la reconnaissance artistique des deux Oscars que lui ont valus Dangerous (L’Intruse, Alfred E. Green, 1935) et Jezebel (L’Insoumise, William Wyler, 1938). Le deuxième film connaît par ailleurs un important succès commercial. Elle tourne dans la foulée Dark Victory (Victoire sur la nuit, Edmund Goulding, 1938), adapté de la pièce de George Brewer et Bertram Bloch, créée à Broadway avec Tallulah Bankhead (1934) ; The Old Maid (La Vieille Fille, Edmund Goulding, 1939), d’après celle de Zoe Akins, créée avec Helen Menken (1935) ; enfin, The Private Lives of Elizabeth and Essex (La Vie privée d’Elisabeth d’Angleterre, Michael Curtiz, 1939), d’après Elizabeth the Queen de Maxwell Anderson, créée avec Lynn Fontanne (1930). Ces trois rôles marquent un tournant dans la place que le théâtre occupe dans la genèse des films : le passage d’un usage « accidentel », pourrait-on dire, à un usage intentionnel et maîtrisé, tant par le studio que par la star.

Lorsque l’on décrit ces films seulement en termes de star vehicles, c’est-à-dire des récits pensés sur mesure pour Bette Davis selon les pratiques du star system hollywoodien, on tend à oublier l’importance de l’original derrière la transformation. Dans cette période, où l’image et le style de Davis s’affinent progressivement, ce modèle joue pourtant un rôle important : sans remettre en question les singularités du jeu de Davis, mon but ici est plutôt de pointer la manière dont elle élabore un style désormais perçu comme entièrement idiosyncratique à partir d’une observation du jeu des comédiennes new-yorkaises. Ces films sont un lieu de tension entre le star vehicle cinématographique et une conception théâtrale des rôles qui ont été les vecteurs d’expressivité des grandes comédiennes américaines des années 1930.

De l’instrumentalisation à la confrontation

Avant de se lancer dans une carrière cinématographique, Bette Davis a joué dans de petites compagnies et dans trois spectacles à Broadway en 1929-1930, mais rien de premier plan : deux bides qui ont tenu environ un mois chacun, et une comédie jouée 178 fois, Broken Dishes, qui lui a permis de se faire remarquer mais dans un rôle de jeune première très éloigné de ses futures compositions. Elle acquiert toutefois rapidement, comme le notent Martin Shingler et Christine Gledhill, une réputation de comédienne et son talent d’interprète fait partie de son image, contrairement à la majeure partie des vedettes hollywoodiennes du moment[5]. Le film qui amorce cette série de rôles de composition frappants, Of Human Bondage, est fait à la RKO en 1934, après que l’actrice a dû implorer son studio de rattachement de lui laisser mener à bien ce projet. Davis souligne dans son autobiographie : « Il est intéressant que la plupart des gens croient que Of Human Bondage a été mon premier film, alors que j’en avais déjà tourné 21 auparavant. »[6] Ce n’est pas une adaptation, mais une représentation marquée culturellement par ses liens avec le théâtre : son partenaire Leslie Howard est un comédien anglais reconnu à Broadway depuis le début des années 1920, et le film est réalisé par John Cromwell, un acteur de théâtre devenu metteur en scène puis appelé à Hollywood aux débuts du parlant, précisément à cause de sa précédente expérience professionnelle.

De retour chez Warner, Davis commence à jouer dans des films issus du théâtre, mais sans que le studio ou la star exploitent immédiatement ce lien. Pour The Petrified Forest (La Forêt pétrifiée, Archie Mayo, 1936), le rôle de Gabrielle est développé pour elle, tout en restant secondaire, et la pièce a surtout pour intérêt aux yeux du studio d’articuler histoire de gangsters et ambition légitime. Comme l’original, le film insiste sur la confrontation entre les deux acteurs qui reprennent les rôles qu’ils ont créés : Leslie Howard toujours et Humphrey Bogart qui connaît à cette occasion son premier succès cinématographique. En 1938, Jezebel, qui est le grand film de la reconnaissance pour Davis, est lui aussi tiré d’une pièce de Broadway, mais pour des raisons externes : la nécessité de faire concurrence à la production de Gone with the Wind (Autant en emporte le vent, Victor Fleming, 1939) par Selznick à qui Warner espère couper l’herbe sous le pied avec son propre personnage de garce du Sud. La pièce d’origine est ainsi instrumentalisée pour donner à Davis un rôle équivalent à celui de Scarlett O’Hara, supposément le plus convoité de la période. La référence au théâtre est extrêmement limitée dans les premières adaptations de Warner (par exemple, la promotion de Jezebel ne mise pas du tout sur cet argument) et les pièces sont très sensiblement transformées. Après Dark Victory, dont les droits ont été initialement achetés pour une somme minime afin de donner un rôle à Kay Francis, l’association de Bette Davis à Broadway s’affirme plus nettement : on voit alors le studio Warner, jusque là peu décidé à investir dans l’acquisition de pièces, changer progressivement de politique en la matière. Il se range au principe, plus évident chez d’autres producteurs hollywoodiens, de faire du théâtre une double caution artistique et publicitaire pour les films.

Contrairement à d’autres productions cinématographiques fondées sur des spectacles, le théâtre n’est en effet pas mis en avant tout de suite pour Davis, notamment parce que les premières pièces utilisées ne sont pas de très gros succès et n’apportent pas de garantie particulière (Jezebel et Dark Victory sont des fours). Si au début des années 1940, il devient évident pour le studio comme pour les critiques d’associer Bette Davis au théâtre, c’est en partie une construction rétroactive. Warner se vante pour promouvoir Old Acquaintance (L’Impossible Amour, Vincent Sherman, 1942) d’avoir l’actrice qui a repris le plus de rôles théâtraux à Hollywood[7], mais ce plan était loin d’être aussi net au début de la série. Les sources sont à peine mentionnées dans les premiers pressbooks, c’est-à-dire les livrets à destination des exploitants de salle donnant les éléments de présentation du film et les arguments de la campagne publicitaire. Elles semblent même dissimulées derrière les deux Oscars de la star que le studio chercher à présenter comme « atypique », plutôt que comme une comédienne de la côte Est. Alors que pour d’autres – je pense par exemple à la carrière de Norma Shearer à la MGM au début des années 1930 –, la reprise de rôles théâtraux est supposée apporter un supplément d’âme « artistique » à des stars de cinéma, c’est l’inverse qui se produit pour Davis : elle obtient assez tôt ses deux Oscars et c’est sur la base de cette légitimité que son studio lui propose alors une série de reprises de Broadway. On peut aussi avancer l’hypothèse selon laquelle elle s’engage plus nettement elle-même dans une possible confrontation avec d’autres actrices, sans doute rassurée par son succès.

L’invention du tragique

Si le théâtre devient progressivement une évidence, c’est lié en particulier au type de rôles qui conviennent à Davis, celui de personnages souvent « négatifs » et moralement condamnables[8]. Malgré le succès des films, donner aux stars de premier plan de tels rôles n’a rien d’évident à l’époque, même chez Warner qui est un des studios les plus audacieux en la matière. Les producteurs prennent ainsi conscience du fait que le théâtre peut fournir des emplois tout à fait appropriés à Davis, et ainsi répondre à des hésitations dans le processus de production en légitimant un type de personnage qui ne correspond pas aux canons hollywoodiens, mais va bien renforcer la persona atypique de la star. Particulièrement inquiets au moment de la production de Jezebel, les producteurs n’ont cessé de s’interroger sur les limites de la caractérisation négative d’un premier rôle féminin (trop « bitch »[9]). Les pièces choisies ensuite pour Davis ne cessent de répondre à la même question, puisqu’elles présentent toutes des personnages qui, à défaut d’être maléfiques, possèdent du moins un fort potentiel d’antipathie. Il s’agit ainsi moins de puiser dans des sources théâtrales pour leur succès que pour leurs personnages : la réception critique des pièces Elizabeth the Queen et Dark Victory montre d’ailleurs des appréciations globalement mitigées sur les spectacles en tant que tels, mais beaucoup d’enthousiasme devant les interprétations de Lynn Fontanne et Tallulah Bankhead.

Les sources choisies pour Davis se trouvent parfois en décalage avec les grandes tendances du théâtre contemporain : avec Dark Victory, la nature tragique du sujet – l’héroïne est condamnée par une maladie incurable – est perçue comme inadaptée à l’air du temps, y compris au théâtre, et la pièce est jugée en 1934 particulièrement brutale pour le public de la Grande Dépression. L’une des recensions souligne ainsi : « Peut-être que la pièce aurait eu plus de chances de succès dans une saison moins dense en drames. En effet, la tragédie est à l’heure actuelle un gros handicap pour un spectacle. »[10] D’une certaine façon, Davis s’inscrit dans une veine assez pointue du théâtre, celle qui s’intéresse aux formes tragiques et à leur actualisation possible dans l’Amérique du XXe siècle (avec, dans une autre variante, les œuvres d’auteurs comme Eugene O’Neill en particulier). La démarche assez radicale de Davis en tant qu’actrice lui permet même parfois d’accentuer cette dimension par rapport à la pièce d’origine. En effet, la version scénique de The Old Maid a par exemple été décrite comme manquant d’émotions et plutôt comme une production de qualité qu’un spectacle véritablement saisissant[11]. Tout le principe de l’écriture du scénario pour Warner – qui se lance dans l’adaptation après l’échec de Paramount à mener à bien le même projet – est précisément de développer la haine comme moteur de la relation entre l’héroïne et sa cousine, passion qui n’est que latente dans l’original :

Le scénario de Paramount était centré sur le personnage de Charlotte [Davis] et sur tous les événements de la vie qui la transforment en vieille fille et lui font perdre son enfant. Le scénario de Warner est l’histoire de la haine qui se développe entre deux femmes à cause de la jalousie. […] On trouve bien sûr les fondements de ce motif de la haine associée à la jalousie dans la pièce, bien que celle-ci ne l’ait pas développé de façon suffisante[12].

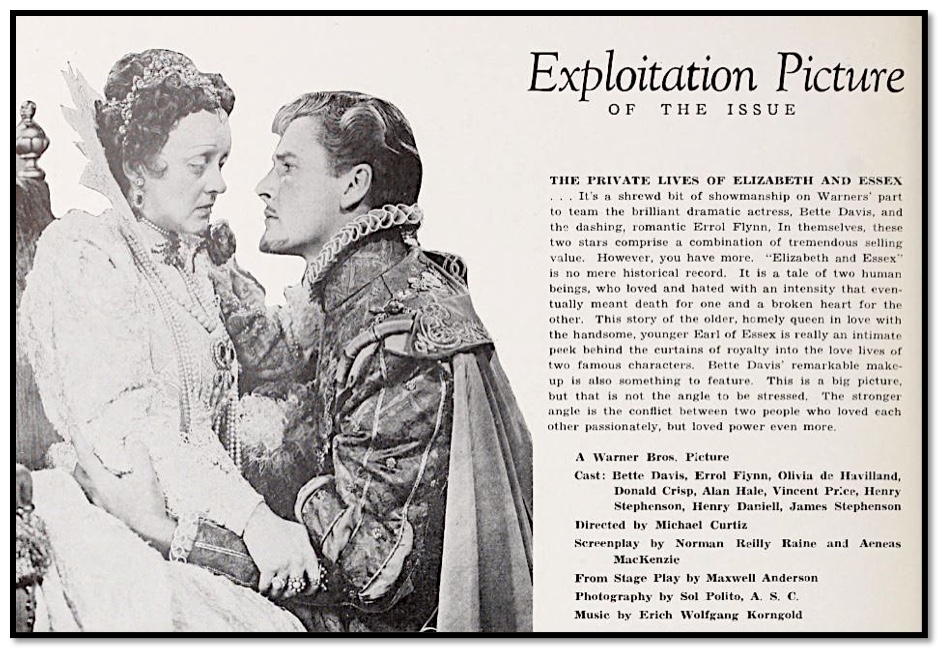

Davis est à l’époque l’une des interprètes les plus associées à l’expression exacerbée des passions, théâtre et cinéma confondus. Le studio Warner, en raison du succès de ses films, la laisse de plus en plus adopter au cinéma un registre délibérément théâtral et renonce par exemple à « aérer » les pièces lors des adaptations, pour afficher le lien entre les films et leurs sources. L’examen de la genèse des scénarios révèle bien ce « retour » au théâtre après parfois des tentatives de s’en éloigner, montrant que les films préfèrent miser sur l’actrice que sur d’autres effets spectaculaires[13]. La campagne promotionnelle de Elizabeth and Essex insiste ainsi sur le fait que bien qu’il s’agisse d’une grosse production – initialement pensée comme un film d’aventures –, l’angle à mettre en valeur est « le conflit des caractères entre deux êtres qui s’aiment passionnément, mais qui aiment encore plus le pouvoir »[14] [fig. 1].

Fig. 1. Article de présentation de The Private Lives of Elizabeth and Essex par Warner

paru dans Independent Exhibitors Film Bulletin, 18 novembre 1939.

Construction du jeu

Dans les trois films de l’année 1939, le jeu de Davis se structure ainsi autour d’enjeux théâtraux que l’on pourrait résumer autour de trois aspects : son mode d’occupation de l’espace et donc de présence à l’écran ; le fait d’assumer des artifices de jeu de plus en plus prononcés ; et le développement de personnages dont le comportement s’organise autour du problème de la représentation ou de l’apparence. Elle n’est plus seulement l’actrice spécialisée dans les grands accès de rage, mais met de plus en plus en jeu la question du contrôle de soi.

Si l’on compare les trois films de 1939 à Dangerous ou Jezebel, on remarque que la scénographie est de plus en plus théâtrale. Quand les films précédents adoptaient un découpage fondé sur la photogénie hollywoodienne et des plans rapprochés valorisants, on voit alors l’espace prendre une importance croissante, non pas dans sa dimension décorative, mais en tant qu’espace physique à occuper et laissant percevoir l’organisation du plateau et les distances entre les actrices. Le studio Warner est d’ailleurs réticent face à cette évolution esthétique et juge en particulier pour The Old Maid qu’Edmund Goulding ne fait pas assez de gros plans[15]. Si l’on compare le film aux photos disponibles de la pièce [fig. 2 : Judith Anderson et Helen Menken dans The Old Maid, Empire Theatre, New York, 1935 © Studio Vandamm|The New York Public Library], on remarquera à quel point la réalisation, tout en changeant évidemment d’échelle par rapport au plateau, s’appuie sur la mise en place d’origine pour marquer l’intimité doublée de tension dans la relation des deux personnages féminins, en particulier dans la scène des préparatifs de mariage suscitant l’expression de la frustration de Charlotte/Davis [fig. 3]. La seule concession « cinématographique » de Goulding à la demande de « gros plans » est dans cette scène cruciale un plan rapproché taille [fig. 4], au moment où Miriam Hopkins déclare que, pour sa part elle ne supporterait pas de rester vieille fille (« I couldn’t bear to be an old maid »), ce que ce plan de réaction nous indique être le destin de Bette Davis.

Fig. 3. Miriam Hopkins et Bette Davis dans la scène des préparatifs de mariage de The Old Maid.

Photogramme du film réalisé par Edmund Goulding (Warner Bros., 1939).

Fig. 4. Le cadrage le plus serré de la scène,

peut-être sous la demande des producteurs d’avoir recours à davantage de « gros plans ».

Photogramme de The Old Maid.

Au-delà de la conception générale du jeu sur le plateau, la rhétorique corporelle et verbale de Davis semble se nourrir d’effets observés sur les scènes new-yorkaises. Loin de se limiter à la reprise de techniques qu’elle maîtrise déjà, Davis développe pour chaque rôle une recherche gestuelle particulière qui semble se mener en confrontation avec ce que l’interprète d’origine avait proposé. Davis parle beaucoup des grandes actrices de Broadway dans son autobiographie, The Lonely Life, moins pour mentionner une sorte de « formation » ou d’inspiration que pour opposer de manière générale théâtre et cinéma et défendre ce qu’elle décrit comme la grandeur opératique du théâtre et la puissance et l’énergie supplémentaires qu’il implique de la part de l’acteur. Elle décrit le jeu hollywoodien comme contraint, aux antipodes de l’intensité théâtrale[16]. Il est notable que la seule star de cinéma qu’elle épargne au fil de ses remarques piquantes soit Katharine Hepburn, qu’elle considère à juste titre comme associée davantage au théâtre. Si on peut repérer dans les interprétations de Davis des principes généraux proches de ceux des grandes comédiennes de Broadway, on peut aussi envisager que certains de ses gestes très localisés soient fondés sur des mimétismes. Il ne s’agit pas de dire que la star se serait efforcée de les dissimuler pour mieux affirmer sa propre singularité, mais que la construction du jeu de Davis, dans le contexte du cinéma hollywoodien pour lequel le théâtre est un miroir important, s’est faite dans un dialogue avec les grandes performances des divas du moment. Il est évidemment délicat de trouver des sources complètes sur ces interprétations théâtrales, qui pour les années 1930 n’ont pas fait l’objet de captations directes : il faut donc s’appuyer sur un ensemble plus ténu d’indices donnés par les descriptions des critiques, les relevés de mise en scène, les photos de promotion des spectacles, mais aussi les versions radiophoniques des pièces.

Ayant exposé ailleurs les liens entre le jeu de Bette Davis et Tallulah Bankhead pour Dark Victory et The Little Foxes, ainsi que la rivalité complexe entre les deux actrices[17], j’insisterai seulement ici sur la manière dont Davis s’inspire de l’autorité distante de Bankhead dans son travail vocal, appréciable grâce à l’existence de plusieurs versions radiophoniques de Dark Victory qui permettent de comparer non seulement Davis et Bankhead, mais aussi Barbara Stanwyck qui a joué le rôle au Lux Radio Theatre[18]. Le débit de Davis est très proche du rythme sec de Bankhead (soit dit avec la prudence nécessaire devant un enregistrement sensiblement postérieur, quoique tout à fait représentatif des intonations habituelles de Bankhead). La dynamique de jeu provient en grande partie de l’alternance entre moments hachés et saccadés et la fluidité de surface. Les deux actrices donnent au rôle la même insolence, liée à un sentiment de supériorité sociale, par la manière de fermer toutes les phrases en laissant un espace que son interlocuteur n’ose en fait pas occuper [extrait 1 et son 1].

Extrait 1. Bette Davis dans Dark Victory (E. Goulding, Warner Bros., 1938).

Son 1. Tallulah Bankhead dans la version radiophonique de Dark Victory.

Screen Directors’ Playhouse, 15 février 1951.

Pour écouter l’épisode entier, c’est ici (The Internet Archive).

Barbara Stanwyck a de son côté un style assez différent, ce qui est d’autant plus intéressant que cette dramatique radio a été enregistrée juste avant la réalisation du film en 1938, et a parfois été considérée comme ayant inspiré la version cinématographique. Stanwyck, qui n’est pas une actrice de théâtre mais qui joue ici en public, comme pour toutes les émissions de ce type, n’a pas du tout la même conception du rythme [son 2].

Son 2. Barbara Stanwyck dans Dark Victory.

Lux Radio Theatre, 4 avril 1938.

Pour écouter l’épisode entier, c’est ici (The Internet Archive).

Elle débite tout d’un trait, dans une autre façon de jouer la mondanité, sans laisser d’espace de silence à occuper, alors que Davis et Bankhead contrôlent leur silence et que leur autorité s’appuie précisément sur une forme d’intimidation exercée sur les blancs de la conversation. En outre, par comparaison avec la tentative de séduction du médecin un peu agressive de Bankhead [son 3] et Davis [extrait 2], Stanwyck tend à flirter avec le médecin pendant toute la scène et non sur la seule réplique évoquant la couleur de ses yeux. Il s’agit moins d’une opposition essentielle entre jeu théâtral et jeu cinématographique, que d’une différence stylistique qui fait préférer à Davis la manière plus démonstrative de Bankhead, plus inscrite dans la culture de Broadway.

Son 3. Tallulah Bankhead dans la version radiophonique de Dark Victory.

Screen Directors’ Playhouse, 15 février 1951.

Extrait 2. Bette Davis dans Dark Victory (E. Goulding, Warner Bros., 1938).

Pour The Old Maid, Davis semble à nouveau s’inspirer de l’actrice qui avait créé le rôle, Helen Menken, quoique le style de celle-ci n’ait rien à voir avec la flamboyance de Bankhead. Si Davis a déjà exploré, par exemple dans Jezebel, l’usage d’une voix extrêmement douce[19], elle trouve chez Menken un modèle de registre quasiment atone qui expurge la musicalité et les intonations expressives. En effet, tout l’enjeu de la composition de Menken dans The Old Maid est l’effacement de son personnage : une voix en demi-teinte à peine timbrée qui recourt à de fines nuances de phrasé et de rythme. Bien qu’elle introduise dans le rôle quelques « explosions » supplémentaires, la conduite des principales scènes par Davis ressemble beaucoup à celle de Menken, misant sur la vitesse du débit plutôt que sur le fait de monter la voix pour suggérer l’intensité émotionnelle, notamment pour la révélation finale avortée [extrait 3 et son 4].

Extrait 3. Bette Davis dans The Old Maid (E. Goulding, Warner Bros., 1939).

Son 4. Helen Menken dans la version radiophonique de The Old Maid.

Theatre Guild on the Air, 15 décembre 1946.

Pour écouter l’épisode entier, c’est ici (The Internet Archive).

Il faut par ailleurs souligner que pour ce rôle, Davis va plus loin que Menken [fig. 5 : Helen Menken dans The Old Maid, Empire Theatre, New York, 1935 © Studio Vandamm|The New York Public Library] dans l’enlaidissement du personnage et dans la déformation de son apparence physique pour suggérer son vieillissement, ce qui est le grand principe ensuite de Elizabeth and Essex [fig. 6].

Fig. 6. Bette Davis dans The Private Lives of Elizabeth and Essex.

Photogramme du film réalisé par Michael Curtiz (Warner Bros., 1939).

Pour le troisième film, le rapport au spectacle original va lui aussi au-delà des principes généraux reconnus par la publicité comme par la star. Davis reconnaît parfois devoir certains éléments de son jeu à d’autres actrices, mais avec des déplacements : lorsqu’elle évoque Elizabeth d’Angleterre, elle ne mentionne pas Fontanne qu’elle cite ailleurs. En revanche, elle fait comme si son film lui donnait enfin le personnage qu’elle enviait au Mary of Scotland (John Ford, 1936), face à Katharine Hepburn justement[20]. Davis mentionne surtout un portrait de la reine Elizabeth Ière comme référence en matière de costumes et de maquillage, un tableau de Hans Holbein[21]. Pourtant, le maquillage qu’elle adopte dans le film rappelle surtout celui de Lynn Fontanne [fig. 7 : Lynn Fontanne dans Elizabeth the Queen, Guild Theatre, New York, 1930-1931 © Studio Vandamm|The New York Public Library] et la ressemblance apparaît a contrario si l’on regarde d’autres images de la reine Elizabeth jouée par des actrices américaines contemporaines – par exemple, Helen Menken [fig. 8 : Helen Menken dans le rôle d’Elizabeth dans Mary of Scotland, Alvin Theatre, New York, 1933-1934 © Studio Vandamm|The New York Public Library]. Il faut souligner que la perruque de Fontanne est rousse[22] et que l’actrice s’était pour ce rôle métamorphosée physiquement : « les critiques se sont extasiés sur la ‘‘réincarnation miraculeuse’’ de la reine vierge, avec son visage blanc dévasté, sa voix pleine de colère et son incarnation majestueuse du pouvoir. »[23] C’est bien la manière de trouver de l’autorité à travers la défiguration qui fait le piment du rôle – Fontanne est une actrice très glamour selon les codes de Broadway. L’enlaidissement de Fontanne touche à tous les détails : faux nez, épilation des sourcils, seconde peau fripée… Elle doit même baisser la hauteur de sa voix à la demande de ses producteurs[24]. Alors qu’avec Bankhead, l’imitation était à la fois vocale et gestuelle, Davis semble plus sélective avec Fontanne. Si l’on se base sur un enregistrement radiophonique de la pièce par Fontanne pour imaginer son jeu sur scène, Davis ne paraît pas du tout s’inspirer de ses intonations[25]. Quand Davis a déjà des techniques propres adaptées au rôle, il semblerait qu’elle n’aille pas nécessairement puiser ailleurs : si, vocalement, l’Elizabeth de Davis se démarque de celle de Fontanne, c’est en particulier dès qu’il s’agit de jalousie ou de colère, des spécialités déjà très installées chez la star hollywoodienne. La jalousie (« You find Penelope charming ») est sophistiquée, presque mielleuse chez Fontanne, alors que Davis est, de façon très caractéristique, extrêmement sèche et abrupte (on retrouvera quasiment les mêmes ton et gestes dans All About Eve un peu plus de dix ans après). La colère (« a woman’s thinking’s wiser ») est une indignation calme chez Fontanne alors qu’elle donne lieu à une véritable crise chez Davis.

Enfin, l’affirmation du dilemme tragique (« if you win, that will divide us, if you loose, that will divide us too ») est plus accentuée et expressive chez Fontanne qui fait sonner les mots « win » et « loose », tandis que Davis choisit au contraire d’être entièrement monocorde. Fontanne n’est ici pas l’inspiratrice d’une rhétorique orale, ces exemples clefs suffisant à montrer les différences aussi bien de technique que de parti pris d’interprétation. Les actrices n’ont absolument pas la même musicalité, au-delà des éléments métalliques et du souffle dans la voix qui sont quasiment écrits avec le personnage : les vitesses, intonations varient du tout au tout. En revanche, du point de vue de la posture et de l’image, la comparaison des photos pointe de très fortes similitudes : en plus du vieillissement et de la métamorphose, les personnages ont un maintien qui peut tourner à la rigidité, ce qui fait émerger des gestes saccadés des mains. La scène finale du film Elizabeth and Essex est certainement la plus expressive. L’ultime tremblement des mains et du haut du corps de l’actrice, de laquelle la caméra de Michael Curtiz se rapproche alors progressivement, prend le relais du son du tambour accompagnant l’exécution d’Essex pour la raconter symboliquement tandis qu’elle se déroule hors champ [extrait 4].

Extrait 4. Bette Davis à la fin de The Private Lives of Elizabeth and Essex

(M. Curtiz, Warner Bros., 1939).

Le geste a été beaucoup commenté, et perçu à juste titre comme l’une des idiosyncrasies de Davis. Il est difficile de savoir comment Fontanne jouait cette scène précise, mais il faut noter que la nervosité physique était une clef de son rôle : le magazine Screenland avait comparé son interprétation à une « Mae West de bande dessinée »[26] (« comic-strip Mae West »), de même que la nervosité visuelle et la dimension convulsive du jeu (« abrupt seizures »[27]), imperceptibles à la radio, avaient été soulignées par les critiques. L’un des grands monologues d’Elizabeth, « To be a Queen… », est ainsi le contraire de ce qui a depuis été rendu célèbre par les imitateurs de Davis qui marchent frénétiquement à grandes enjambées. Davis a développé pour ce film, toute une gamme de micro-mouvements nerveux émergeant d’une attitude globalement immobile, peut-être inspirés par la composition de Fontanne.

La réception du film ne fait pas du tout le parallélisme et on ne trouve pas de trace de comparaison autre que symbolique dans les principales critiques : ainsi, Bette Davis a été considérée pour The Private Lives of Elizabeth and Essex comme « la Sarah Bernhardt du cinéma » (« the cinematic Bernhardt »[28]), ce qui est le compliment type adressé à toute star de cinéma féminine lorsqu’un critique veut contribuer à la reconnaissance de son talent dramatique. La comparaison avec Fontanne n’est pas formulée, sans doute parce que le spectacle est déjà un peu ancien et parce qu’il n’a pas non plus touché un très grand public.

***

Ces trois exemples sont intéressants parce qu’ils correspondent à des films dont les tournages s’enchaînent et à une même période de réflexion de l’actrice. Ils ne sont pas les seuls à marquer le lien entre Davis et les créations théâtrales, et les références deviennent même plus précises et plus lisibles, voire revendiquées par le studio pour The Little Foxes, le grand rôle de Tallulah Bankhead, puis The Letter (La Lettre, William Wyler, 1940), un ancien rôle de Katharine Cornell ou bien The Corn Is Green (Le Blé est vert, Irving Rapper, 1944) pour lequel Warner essaie de faire de Davis l’héritière d’une autre grande dame du théâtre new-yorkais, Ethel Barrymore. Cet ensemble, malgré le caractère parcellaire des sources théâtrales, constitue un corpus particulièrement riche pour observer l’invention de son jeu par Bette Davis. Son style, devenu par la suite si assuré, s’est fait aussi à partir d’une multitude de détails et de réappropriations à différents niveaux qui n’ont jamais renoncé pour autant à la composante idiosyncratique. Si la solide formation de Davis a joué un rôle important pour lancer sa carrière, celle-ci ne s’est pas contentée de ce seul acquis et n’a cessé de retravailler son style. Son jeu possède une dimension de palimpseste plutôt qu’il ne met en avant ce qui pourrait être perçu comme de l’imitation. Elle semble avoir toujours sélectionné de manière minutieuse ce qu’elle reprenait, à qui et pour quel rôle : chez Bankhead, des éléments d’assurance passant par la diction comme par les pauses ; chez Menken, au contraire, des nuances presque étouffées ; chez Fontanne, une violence et des pulsions encore plus contenues que dans les rôles précédents de Davis. Ce qu’on peut percevoir a posteriori comme typique du style de Bette Davis, l’incarnation d’une forme de rage maîtrisée, l’expression d’un contrôle de ses passions contrastant avec des moments de débordement, a ainsi pu être nourri à partir d’une observation du théâtre. Il ne s’agit pas de réduire Bette Davis au statut de simple imitatrice : son jeu a d’une part beaucoup évolué et d’autre part combine différents héritages (notamment ceux de sa formation chez Martha Graham) avec des traits propres, par exemple des poses de dos. Mais à travers des reprises de rôles précis issus de Broadway, le studio voit la manière d’affirmer une image originale à travers des récits archétypaux, là où Davis voit manifestement des possibilités d’incarnation nouvelles. Sa place à part à Hollywood ne tient pas seulement au genre de film (le mélodrame ou woman’s film) dans lequel elle s’inscrit, mais bien aussi à son mode de présence, qui s’installe avant que la génération suivante d’acteurs new-yorkais, important l’idéal du « naturel » de l’Actors Studio, ne propose un autre modèle de présence sur les écrans.

Merci à François Thomas et Daniel Ferrer.

Notes

[1] The Little Foxes (La Vipère, William Wyler, 1941) ; spectacle mis en scène par Daniel Sullivan, Samuel J. Friedman Theatre, New York, 2017. Voir Alexis Soloski, « Review: Laura Linney and Cynthia Nixon, Swapping Parts in The Little Foxes », TheNew York Times, 19 avril 2017.

[2] Of Human Bondage (L’Emprise, John Cromwell, 1934) ; spectacle de la compagnie Soulpepper, Young Centre for the Performing Arts, Toronto, 2014. Of Human Bondage (L’Emprise, John Cromwell, 1934). Voir Ken Jaworowski, « Review: Falling Hard for a Master Manipulator in Of Human Bondage », The New York Times, 6 juillet 2017.

[3] Cette formule est couramment employée depuis la parution de l’ouvrage de Molly Haskell, From Reverence to Rape : The Treatment of Women in the Movies, New York, Holt, Rinehart and Winston Inc., 1974.

[4] Sur les influences et la formation théâtrale de Davis un peu plus tôt dans sa carrière, et notamment les modèles de Martha Graham et Blanche Yurka, voir Alexander Walker, Bette Davis, Londres, Claremont Books, 1995 ; Martin Shingler, « Bette Davis and the Process of Acquiring Her Voice », Theatre Annual, n° 59, janvier 2006, p. 105-125.

[5] Martin Shingler et Christine Gledhill, « Bette Davis : Actor/Star », Screen Journal vol. 49, n° 1, 2008, p. 68-69.

[6] Bette Davis, The Lonely Life : An Autobiography, New York et Boston, Hachette Books, [1962] 2017, édition électronique Kobo, chap. 10, 12/32. « It is an interesting fact that most people believe that Of Human Bondage was my first picture although I had made twenty-one films before it. » Nous traduisons.

[7] Livret d’exploitation de Old Acquaintance.

[8] Voir Christian Viviani, « Bette Davis, victime, garce et sorcière », Positif, n° 240, mars 1981, p. 32-40.

[9] Voir les correspondances dans Rudy Behlmer, Inside Warner Bros. 1935-1951, New York, Simon and Schuster, 1985, p. 41-44.

[10] Ibee, Variety, 13 novembre 1934 : « Perhaps in a season with fewer serious dramas it would have a better chance. But tragedy at the present time does seem a tough handicap. » Nous traduisons.

[11] Recension par l’Administration du Code de production de Hollywood, 7 février 1935 (Archives de la Margaret Herrick Library).

[12] Lettre de Casey Robinson (scénariste de The Old Maid) à Walter McEwan (Warner Bros.), 4 mai 1939, cité dans Rudy Behlmer, Inside Warner Bros. 1935-1951, op. cit., p. 88 : « The Paramount screenplay concentrated on the character of Charlotte [Davis] and the various things that life did to her in turning her into an old maid and making her loose the child. The Warner Bros. screenplay is the story of the hatred which develops between two women through jealousy. […] You will, of course, find the roots of this jealousy-hatred motive in the stage play, though in it this theme was ot given sufficient development. » Nous traduisons.

[13] Marguerite Chabrol, De Broadway à Hollywood, Paris, CNRS Éditions, 2016, p. 159-160, en particulier sur la façon de minimiser le registre initialement prévu du film d’aventures pour Elizabeth and Essex.

[14] Article de présentation du film par Warner diffusé dans la revue professionnelle Independent Exhibitors Film Bulletin, vol. 5, n° 23, 18 novembre 1939, p. 8 : « The conflict between two people who loved each other passionately, but loved power even more. » Nous traduisons.

[15] Mémo de Hal Wallis à Blanke pendant le tournage de The Old Maid, 23 mars 1939 (Archives Warner, USC).

[16] Bette Davis, The Lonely Life, op. cit., chap. 8, 20/43.

[17] Marguerite Chabrol, De Broadway à Hollywood, op. cit. p. 229 et suiv.

[18] Version de Bankhead au Screen Directors’ Playhouse, 15 février 1951. Version de Stanwyck au Lux Radio Theatre, 4 avril 1938.

[19] Martin Shingler, « Bette Davis and the Process of Acquiring Her Voice », art. cité.

[20] Bette Davis, The Lonely Life, op. cit., chap. 9, 24/27 et 25/27.

[21] Ibid., chap. 13, 21/24. Davis mentionne « le portrait de Holbein » sans précision. Le tableau est difficile à identifier, notamment parce qu’il y a des incertitudes d’attributions. Il est vraisemblable que des portraits d’Elizabeth en majesté ont servi notamment au costumier.

[22] Margot Peters, Design for Living, Alfred Lunt and Lynn Fontanne, New York, Alfred Knopf, 2003, p. 103.

[23] Ibid. : « Critics raved about Fontanne’s ‘miraculous reincarnation’ of the Virgin Queen, with her ravaged white face, angry voice, and regal power. » Nous traduisons.

[24] Jared Brown, The Fabulous Lunts, New York, Atheneum, 1986, p. 188.

[25] Theatre Guild on the Air, 2 décembre 1945. Les trois citations qui suivent sont respectivement à la 6e, la 10e et la 17e minutes.

[26] Benjamin De Casseres, « The Stage in Review », Screenland, février 1931, p. 64.

[27] Cité dans Margot Peters, Design for Living, op. cit., p. 104.

[28] Alfred Finestone, New York Daily, 28 septembre 1939.

L’auteur

Marguerite Chabrol est professeure en études cinématographiques à l’Université Paris 8. Elle a notamment dirigé avec Tiphaine Karsenti Théâtre et cinéma. Le Croisement des imaginaires (Presses Universitaires de Rennes, 2013). Elle a récemment écrit De Broadway à Hollywood. Stratégies d’importation du théâtre new-yorkais dans le cinéma classique américain (CNRS Éditions, 2016) et édité avec Laurent Guido une édition critique de Jane Feuer : Mythologies du film musical (Les Presses du réel, 2016).

Pour citer ce document

Marguerite Chabrol, « Bette Davis et les divas de Broadway », thaêtre [en ligne], mis en ligne le 15 mars 2018. url : https://www.thaetre.com/2018/03/15/bette-davis-et-les-divas-de-broadway/