« Fabuler : présenter comme réels des faits imaginés » ; « Fabulation : représentation imaginaire, version romanesque d’un ensemble de faits ». Le Robert est très clair quant à la déconnexion de la fabulation vis-à-vis des « faits » et du « réel », allant jusqu’à suggérer de se reporter à « mythomane » si l’on s’intéresse à la définition de « fabulateur ». Et pourtant, quand la fabulation surgit dans des textes philosophiques contemporains, c’est toujours pour répondre à une urgence qui se pose dans le réel. Et il s’agit bien de répondre à cette urgence, de s’en tenir responsable. Pas question de fuir l’urgence, de s’échapper par l’imaginaire loin de la pesanteur terrestre. Non : la fabulation se fait plutôt affaire vitale, concept terrien, outil pragmatique en temps d’urgence. Comment un tel saut peut-il s’opérer, de la mythomanie au besoin vital ? Comment une activité tendant vers la mythomanie peut-elle répondre d’une nécessité à même le réel ?

La fiction agissante et le peuple en devenir

Chez Bergson, déjà, le retournement est marqué : dans Les Deux Sources de la morale et de la religion, c’est parce que la fabulation permet un saut par rapport aux réquisits du réel qu’elle est efficace, et nécessaire. Bergson cite ainsi le cas d’une femme qui, alors qu’elle allait par mégarde pénétrer dans une cage d’ascenseur vide, eut la vision d’un homme qui la repoussa à l’extérieur de l’ascenseur – vision déclenchant un réflexe plus rapide et efficace que ce qu’eut nécessité une analyse rationnelle de la situation[1]. La fonction fabulatrice s’adresse donc à la « personnalité instinctive, somnambulique, sous-jacente à celle qui raisonne »[2] et joue le rôle d’un « instinct virtuel »[3], d’une « présence efficace »[4] qui préserve notre intérêt vital. Elle ne s’oppose pas à la pensée et à la vie de l’esprit, mais elle les agit et les met en jeu par la création de fictions agissantes.

Deleuze connaît le rôle de la fonction fabulatrice chez Bergson ; il le commente quand il publie Le Bergsonisme[5] en 1966. Mais il faut attendre presque vingt ans et la parution de Cinéma 2. L’Image-temps pour retrouver le concept chez Deleuze, dégagé du contexte bergsonien (l’évolution des sociétés humaines fermées, « primitives », vers les sociétés ouvertes) tout en gardant l’essentiel : une fonction de survie face à un manque que l’intelligence rationnelle, fignolée par des siècles de modernité occidentale, peine à combler. La formule deleuzienne est connue : le peuple manque. Il manque parce que seuls les États ont su créer des peuples, pour mieux les assujettir[6]. Il manque parce qu’il a été colonisé, doublement : colonisé par des histoires venues d’ailleurs, et privé de ses propres mythes, devenues coquilles vides au service du colonisateur[7]. Mais c’est justement parce qu’il manque qu’il peut, qu’il doit être fabulé.

Au moment où le maître, le colonisateur proclament « Il n’y a jamais eu de peuple ici », le peuple qui manque est un devenir, il s’invente, dans les bidonvilles et les camps, ou bien dans les ghettos, dans de nouvelles conditions de lutte auxquelles un art nécessairement politique doit contribuer[8].

Cette citation permet d’affiner notre compréhension des raisons pour lesquelles le peuple manque. Certes, il manque parce qu’il a été capturé par des machines étatiques. Mais c’est aussi son statut minoritaire lui-même, c’est le fait qu’il soit en devenir qui le rend manquant. Le peuple manque parce qu’il est en devenir, processuel, jamais là, installé, une fois pour toutes. Le manque, en ce sens, est un facteur de création, qui libère le peuple d’un enfermement dans les catégories majeures du politique moderne. Janae Sholtz le souligne en ces termes :

À l’opposé des mythes excluants qui créent un peuple sur la base d’une origine commune, du sang, de la race ou même du langage – mythes dans lesquels l’art s’adresse à la terre spécifique d’un peuple spécifique –, le peuple qui s’élève de cette terre devrait être rassemblé par sa commune dispersion, par le fait même qu’il est engagé dans ou produit par une déterritorialisation des appareils (molaires) dominants[9].

Le peuple manque parce qu’il peut seulement exister dans un devenir, le simple fait de l’ancrer dans l’origine, la « race » ou le langage étant ce qui marque le coup d’arrêt de ce devenir. Mais à partir de quel seuil le manque du peuple amorce-t-il, aussi, son devenir ? Comment le manque, au lieu de signaler une absence pure et simple, peut-il être le point d’initiation d’un processus de devenir ? C’est justement la fabulation qui, pour Deleuze, permet de répondre à ces questions. Dans l’art, dans le cinéma politique :

la fabulation n’est pas un mythe impersonnel, mais ce n’est pas non plus une fiction personnelle : c’est une parole en acte, un acte de parole par lequel le personnage ne cesse de franchir la frontière qui séparait son affaire privée de la politique, et produit lui-même des énoncés collectifs[10].

Provenant de personnages réels, la fabulation les arrache à l’actuel vécu considéré comme invivable afin de produire des énoncés collectifs : l’invention d’un peuple[11].

L’art, l’art forcément politique qui est requis ici n’est pas un art d’auteur : l’auteur se fait intercesseur, capable de mettre ses personnages en situation de « fabuler » – Deleuze dit aussi « fictionner » ou « légender »[12]. Dégagée de la hiérarchie des fonctions humaines dans laquelle elle était prise chez Bergson, la fonction fabulatrice garde malgré tout ses caractéristiques premières : elle est une présence efficace, une fiction agissante qui préserve les intérêts vitaux non plus d’un individu, mais d’un peuple qui n’est pas encore là, qui viendra.

Encore faut-il bien se comprendre : il ne s’agit pas de remplacer une idée de peuple vacillante par un autre peuple, majoritaire et monolithique. Il n’y a pas en perspective, ici, de Grand Soir où surgirait le véritable peuple uni. Si le peuple est affaire de devenir, s’il est en fabulation continue, alors le peuple à venir ne peut être que minoritaire, et multiple. En commentant la disparition du schéma classique du renversement révolutionnaire, Deleuze écrit :

Ce qui a sonné le glas de la prise de conscience, c’est justement la prise de conscience qu’il n’y avait pas de peuple, mais toujours plusieurs peuples, une infinité de peuples, qui restaient à unir, ou bien qu’il ne fallait pas unir, pour que le problème change[13].

De la sorte, tout un écosystème des peuples fabulés se met en place, et pas seulement au niveau collectif : « si le peuple manque, s’il éclate en minorités, c’est moi qui suis d’abord un peuple, le peuple de mes atomes comme disait Carmelo Bene, le peuple de mes artères comme dirait Chahine […]. »[14]

La fabulation est donc le type de création rendue nécessaire par l’absence du peuple, et l’insistance d’une multiplicité de peuples en devenir. Mais le peuple n’est pas le seul à manquer : il manque, aussi, une terre. La terre est sur le même pied que le peuple dans la célèbre phrase de Qu’est-ce que la philosophie ? : « L’art et la philosophie se rejoignent sur ce point, la constitution d’une terre et d’un peuple qui manquent comme corrélat de la création. »[15] Que le peuple puisse être assujetti, qu’il puisse manquer et être en devenir, passe encore, mais la terre, comment pourrait-elle manquer ? N’est-elle pas, toujours, déjà là ? Il n’est pas seulement question, ici, des territoires spoliés à un peuple au nom de la colonisation et de l’européanisation du monde moderne. La terre, tout entière, comment pourrait-elle manquer, comment pourrait-elle être en devenir ?

Parlons-en, de la terre

Il faut revenir à Mille plateaux, à « De la ritournelle ». Déjà, la question du peuple y est liée à celle de la terre. C’est dans le romantisme que les artistes renoncent à l’universalité de droit revendiquée par l’art classique pour se territorialiser et réclamer la terre, « point intense au plus profond du territoire, ou bien projeté hors de lui comme un point focal, où se rassemblent toutes les forces en un corps-à-corps »[16]. Le territoire est condition de connaissance de la terre, mais il est toujours en décalage avec elle : « le territoire est allemand, mais la Terre est grecque. »[17]

Dans le territoire du romantisme allemand, écrivent Deleuze et Guattari, le corps-à-corps se passe entre l’Un-Seul de l’âme et l’Un-Tout de la terre : « Le héros est un héros de la terre, mythique, et non du peuple, historique. »[18] Manque, alors, le peuple. C’est à ma connaissance la première occurrence de cette assertion, dérivée de la fameuse formule de Paul Klee, « le peuple manque… » Paul Klee réclame la déterritorialisation, l’arrachement à la terre, mais, pour cela, l’Un-Seul de l’âme ne suffit pas, il faut l’Un-foule, il faut le peuple : « il nous manque cette dernière force, nous cherchons ce soutien populaire, nous avons commencé au Bauhaus, nous ne pouvons faire plus… »[19]

Si notre époque hérite du romantisme, si elle aurait, sans doute, grand intérêt à revisiter cet héritage, tout a changé, et les problèmes ne sont plus les mêmes. Nous serions, selon « De la ritournelle », face à une terre « déterritorialisée », « ouverte » et un peuple « dépeuplé » :

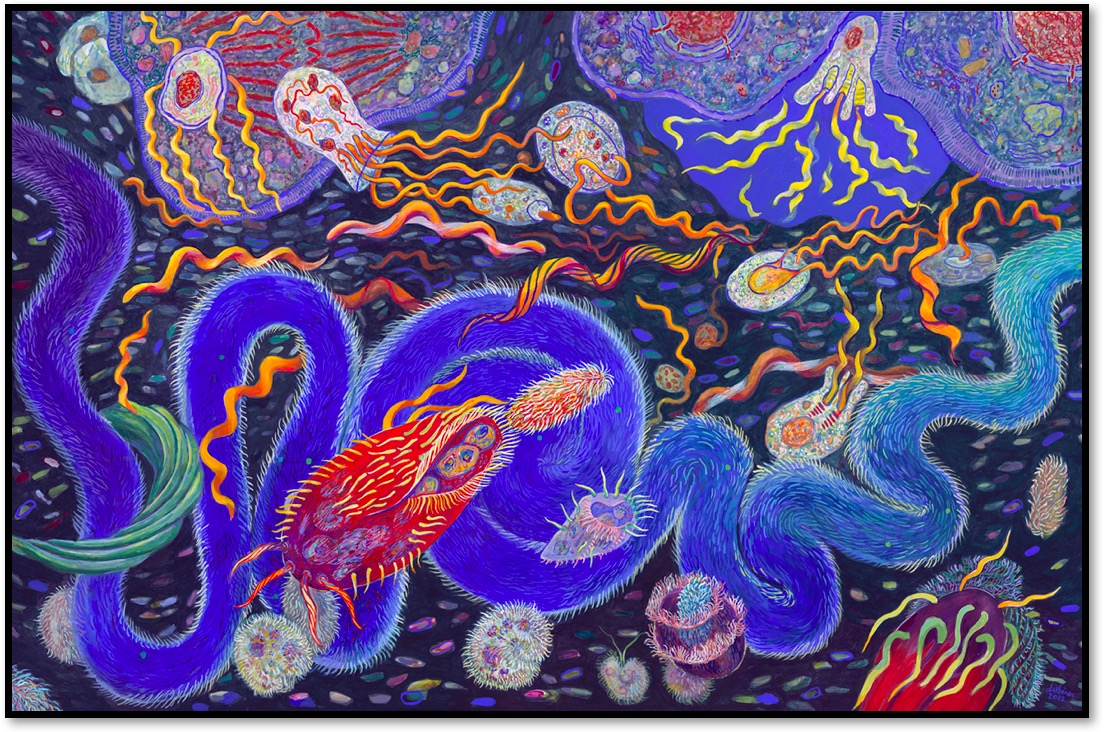

La terre, c’est maintenant la plus déterritorialisée : non seulement un point dans une galaxie, mais une galaxie parmi d’autres. Le peuple, c’est maintenant le plus molécularisé : une population moléculaire, un peuple d’oscillateurs qui sont autant de forces d’interaction[20].

L’art peut alors, doit alors, proposer des nouvelles formes de perception, partir de nouveaux agencements territoriaux pour travailler nos seuils de perception, nos seuils de discernabilité. « [I]l n’y a guère d’histoire que de la perception »[21], écrivent Deleuze et Guattari, qui refusent de voir dans la succession des âges classique, romantique et moderne une évolution structurelle : ce sont les modes de perception, la façon dont certains êtres et certaines populations de la Terre sont perceptibles ou non qui déterminent les territoires, et les rapports aux forces du chaos et du cosmos.

Un peuple de terriens

Que le devenir du peuple par la fabulation soit intrinsèquement lié à la Terre est particulièrement intéressant au regard des questions soulevées par l’anthropocène. Ère d’un réchauffement climatique accéléré de cause anthropique, ère de la sixième extinction de masse de l’histoire de la Terre, l’anthropocène marque les noces barbares de la planète et de ses humains – et le besoin criant de nouvelles fabulations, de nouveaux modes de peuplement de la Terre[22].

Cette articulation nécessaire de la Terre et de la fabulation est particulièrement marquante si l’on se penche vers les écrits récents de Donna Haraway. Certes, les récits ont toujours été au cœur de son travail, que l’on pense à la SF des cyborgs ou à la présentation de ses méthodes de travail dans Donna Haraway Reads the National Geographic[23] (saisir les questions comme des nœuds dans une pelote de laine en tirant un à un sur chaque fil ; aborder les problèmes comme des gâteaux feuilletés dont il faut déguster chaque couche, avec tous les plaisirs et peines afférant). Mais le terme de « fabulation », et plus précisément de « fabulation spéculative », ne fait vraiment son apparition qu’en 2011, dans un court livret publié à l’occasion de la Dokumenta de Kassel : SF : Speculative Fabulation and String Figures. Dans le nouveau livre de Donna Haraway, Staying with the Trouble. Making Kin in the Chthulucene (2016), la fabulation spéculative devient un motif central pour penser les manières de faire lien – et de bien vivre et bien mourir – entre espèces diverses sur une planète qui a perdu patience.

Jouant, depuis une petite dizaine d’années, sur les déclinaisons de la SF – science-fiction, fabulation spéculative, jeux de ficelles (string figures), socialist feminism, so far –, Haraway déploie ainsi des modes de pensées, des méthodes pragmatiques d’approche pour aborder un monde fait d’êtres multiples et interconnectés au point que la pensée ne peut se satisfaire des classiques catégories d’espèce, de genre, d’individu définis. Lorsque la fabulation entre en jeu, elle le fait sur le mode de la « spéculation » : mode qui semble redoubler le hiatus supposé entre les abstractions et le concret ; mode, surtout, qui insiste sur le fait que fictions et abstractions sont créatrices de possibles au cœur même du réel. Le spéculatif dont il est question renoue avec ses origines étymologiques, le speculator, espion romain qui « était celui qui observe, guette, cultive les signes d’un changement de situation, se rendant sensible à ce qui, dans cette situation, pourrait importer »[24]. Or, la création de possibles et le sens des possibles sont plus que jamais nécessaires face à un réel qui se présente comme une injonction généralisée : there is no alternative, pas d’alternative ni à la financiarisation des vies, ni au réchauffement inéluctable de la planète et à sa gestion capitaliste et impérialiste[25]. Le travail récent d’Haraway, dans SF : Speculative Fabulation and String Figures et dans Staying with the Trouble, n’est rien d’autre que cela : un plaidoyer pour la fiction créatrice afin de contrer la résignation fataliste face aux catastrophes à venir.

C’est donc bien la Terre – la terre ouverte, la terre qui manque de n’avoir pas trouvé ses peuples – qui pousse Haraway à mettre en avant la fabulation. Le livret SF se fait ainsi outil fabulatoire pour esquisser de nouvelles manières de faire-monde (worlding) à travers un peuple spéculatif appelé « Terrapolis ». Le livret réclame des histoires multispécifiques, en tant que réactivations en réseaux faisant proliférer les terriens, ceux qui vivent et ceux qui agonisent[26]. Staying with the Trouble va plus loin dans cette voie, en empruntant des histoires à l’art activiste et à la science-fiction (un chapitre est consacré à Ursula LeGuin et Octavia Butler), et aussi en se clôturant sur la propre tentative d’Haraway de se livrer à la fabulation spéculative[27]. De manière plus générale, Haraway y insiste sur le type de sensibilité qui est requis par le mode « SF », incluant la fabulation spéculative : « Le mode SF est […] un mode d’attention, une théorie de l’histoire, et une pratique de faire-monde [qui prête attention] au concevable, au possible, à l’inexorable, au plausible et au logique »[28]. À ce point, il semble évident que la fabulation spéculative n’est pas seulement une méthode de connaissance et d’attention aux possibles ; elle est peut-être, aussi, une fabrication nécessaire pour donner consistance aux peuples d’une Terre menacée. C’est ce que laisse entendre un passage de Staying with the Trouble, qui plaide pour des histoires « de devenir-avec, d’induction réciproque, d’espèces compagnes dont la tâche, en vivant et en mourant, est de ne pas arrêter de faire des histoires, de faire-monde »[29]. C’est l’équivalence entre « faire des histoires » et « faire-monde » (storying et worlding, dans la version originale) qui retient l’attention ici. Cette équivalence ne suggère-t-elle pas que la fabulation n’est pas une manière de raconter et de comprendre après-coup, mais, au contraire, que les histoires sont d’emblée ce qui fait tenir le monde, ce qui crée les liens nécessaires à la poursuite du monde ?

C’est qu’Haraway n’a jamais cessé de nous enjoindre de « penser la pensée comme une partie de ce que le monde fait »[30]. Cette manière de considérer la pensée comme une composante du monde – toujours reliée à d’autres matériaux, toujours en train de se faire – est ce qui fait la nécessité de la fabulation spéculative. Si la fabulation n’est pas « représentation imaginaire » ou affaire de « mythomane », c’est parce qu’elle fait partie de ce que le monde fait, qu’elle fait agir, qu’elle agit avec le monde et peut corroder la résignation qui nous fait voir la Terre comme un donné, invariable, implacable, invivable.

La SF – science-fiction, speculative fabulation – permet de fragiliser ce qui est donné comme robuste[31], d’ouvrir des brèches dans la cuirasse du fatalisme et du déterminisme. Si la fabulation doit s’ajouter au spéculatif, si, face à la Terre ouverte, se fait sentir le besoin de « fictions agissantes », des présences efficaces de la fabulation, c’est sans doute pour pouvoir continuer sur la voie de ce qui constitue le cœur même de la création, philosophique et artistique : créer « à cette pointe extrême qui sépare notre savoir et notre ignorance, et qui fait passer l’un dans l’autre »[32].

La scène fabulatrice en clair-obscur

Mais que devient, sur nos scènes de théâtre, cette articulation, productrice de possibles, de la fabulation, du peuple et de la Terre ? Il ne s’agit surtout pas d’évaluer les propositions scéniques à l’aune d’un idéal philosophico-théorique auquel elles seraient mesurées. Bien au contraire, le plus intéressant ici est sans doute la façon dont ce que propose le théâtre – et ce qu’il ne propose pas – nous invite à revisiter et à affiner cette triade fabulation-peuple-Terre.

Un constat tout d’abord : le lien entre fabulation et peuple, au théâtre, est affirmé aussi, sinon plus, fortement que dans la littérature ou le cinéma. Des personnages que l’on qualifierait, en langage sociologico-médiatique, « d’extractions modestes » prennent des dimensions monstrueuses, poétiques ou légendaires par l’action combinée de la scène et du texte – ces personnages deviennent alors autre chose que leur identité de papier, ils deviennent des possibles pour des peuples à venir. Que l’on pense par exemple au travail théâtral d’Armand Gatti, depuis la pièce La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G. (1962) jusqu’à son travail de création collective avec ceux qu’il appelait les « loulous », des individus en marge de la société, ou en réinsertion, unis par la volonté de faire du théâtre. On peut penser, aussi, aux fabulations du peuple qui se dégagent de certaines pièces émanant de la deuxième génération du théâtre-récit italien, par exemple chez Ascanio Celestini (Fabbrica, Récit de guerre bien frappé). Aux États-Unis, la pièce intitulée Fabulation, or the Reeducation of Undine, de l’auteure dramatique Lynn Nottage, joue du potentiel comique de la fabulation pour construire une scène qui se joue des races et des classes.

La fabulation est donc bien vivante, sur nos scènes, dans un processus d’invention de peuples. Mais, semble-t-il, la Terre manque. À vrai dire, il s’agit moins d’un manque que de la nécessite d’abandonner une approche purement textuelle de la fabulation. Les quelques cas de théâtre « fabulatoire » repris ci-dessus se concentrent, après tout, sur une fabulation narrative. Le langage du théâtre dépasse pourtant de beaucoup le seul langage verbal, et c’est peut-être de ce côté-là que nous avons le plus de chances de trouver des fabulations d’un autre genre, qui légenderaient des peuples et leur Terre. Prenons le « no-man show » Stifters Dinge de Heiner Goebbels, mêlant tableaux visuels (pianos activés mécaniquement, bassins d’eau permettant des effets de lumière et de texture, projection d’œuvres de la peinture classique), sonores (enregistrements de chants grecs chromatiques, de chants alternés d’Indiens de Colombie, de textes de Lévi-Strauss, Burroughs ou Malcom X) et des extraits des Cartons de mon arrière-grand-père d’Adalbert Stifter, dans lequel l’écrivain livre de minutieuses descriptions d’une forêt sous la glace. Un tel dispositif ne relève-t-il pas d’une fabulation qui ne passe plus seulement et directement par le langage, mais développe une nouvelle sensibilité, des micro-perceptions pour une terre ouverte ? Et ne pourrait-on pas en dire de même des propositions de Philippe Quesne, qui seraient des matières terriennes à fabulation pour un peuple de théâtre en invention ?

L’intérêt de fabuler par le théâtre est alors d’ouvrir des possibles non exclusivement textuels, peut-être encore narratifs, mais pas toujours, pas forcément. En jouant de leurs gammes physiques, performatives, sonores, visuelles, en se situant au niveau des petites, voire des infra-perceptions, les propositions scéniques participent d’une redéfinition des coordonnées du sensible à l’ère de l’anthropocène, et ouvrent la fabulation à ses autres non humains, presque humains, avec qui il faudra faire peuple pour bien vivre et bien mourir en temps de trouble.

Il y a, indéniablement, une part d’inquiétude, voire de noirceur assumée dans de telles fabulations scéniques. Traiter du peuple et de la Terre, dans la crise écologique actuelle, c’est s’affronter à la dislocation des repères et à l’angoisse de la disparition – extinction massive des espèces, menaces tangibles, à terme, sur l’espèce humaine ou du moins sur les cultures que nous connaissons. À ce sujet, une dernière proposition scénique doit être mentionnée. Un Uomo di Meno (un homme de moins)[33] a été créé en mars 2010, au Théâtre National de Bruxelles, par Jacques Delcuvellerie et la troupe liégeoise du Groupov, connue notamment pour son Rwanda 94. « Un homme de moins » concerne à la fois la mort prochaine d’un homme, Jacques Delui, double fabulé de Jacques Delcuvellerie, né lorsque les ruines d’Auschwitz et Hiroshima étaient encore fumantes, et la disparition possible de l’espèce Homo sapiens. D’une durée de sept heures, la pièce tient à la fois du cérémonial spectaculaire et de la veillée funèbre. S’y mêlent de la fiction et du documentaire sur les crises écologiques et capitalistes, du théâtre brechtien et des éclats de stand-up comedy, une prière musulmane, un Miserere et du Bob Dylan. La figure de Pasolini, le Pasolini éditorialiste des Écrits corsaires, figure en spectre angélique du spectacle, qui se clôt sur la disparition de Jacques Delui dans un tableau idyllique du Douanier Rousseau. Cette pièce, qui a joui d’un succès critique et public considérable en Belgique (elle n’a jamais été montrée ailleurs), peut être considérée comme une fabulation scénique qui mêle les questions de Terre et de peuple dans un dispositif qui use de tous les moyens expressifs du théâtre, sans évacuer la noirceur du probable et la difficulté des possibles.

Mais elle nous apprend aussi quelque chose sur la fabulation, quelque chose que la nature collective de l’expérience théâtrale est particulièrement apte à pointer : le risque de l’échec. Lors de sa création, Un Uomo di Meno était présenté comme la première pièce d’une tétralogie au titre générique de Fare Thee Well, Tovaritch Homo Sapiens, qui entendait traiter de « la fin possible / probable / prochaine de l’homo sapiens »[34]. Des quatre spectacles projetés, dont chacun devait être écrit et mis en scène par un « animateur de collectif » différent, seuls les deux premiers ont été réalisés – et encore, le second fut monté sur fond de désaccords et de compromis en demi-teinte « dont personne ne sort heureux ni indemne »[35]. Dans un texte autocritique revenant sur la tétralogie ratée, ses projets abandonnés et ses amis blessés, Jacques Delcuvellerie écrit entre autres ceci :

Les blessures générées par la tétralogie inachevée n’ont, à ce jour, permis à aucun participant de cette aventure, au départ si vibrante et chaleureuse, d’y revenir ensemble et d’en confronter les points de vue… La fréquentation amicale, l’estime, le respect, oui, entre certains cela se manifeste à nouveau. Mais pas le retour sur ce chantier abandonné. […] La luminosité d’Un Uomo di Meno, ceux qui en ont rendu compte, nous pouvons les lire. Le versant sombre d’une tétralogie inaboutie, à part cet essai insuffisant, reste à écrire. Il n’a pas encore délivré son expression[36].

Mais l’échec de ce projet théâtral singulier (et, sans doute, quelque peu mégalomane) nous indique peut-être quelque chose que l’intérêt pour la fabulation ne peut négliger : l’échec, le danger brûlant qui guette tout qui s’éprend des devenirs des peuples et de leur terre. Le versant sombre n’a pas encore délivré son expression, écrit en substance Delcuvellerie. Le théâtre, mettant en jeu des collectifs de créateurs et de spectateurs fluctuants, fragiles, en risque, est un de ces espaces où les versants lumineux et sombre peuvent cohabiter. Si la fabulation cherche à ouvrir des brèches dans le déterminisme, à fragiliser ce qui est donné comme robuste, il est important de toujours considérer sa propre fragilité, sa précarité, les risques réels qu’elle encourt en proposant des possibles comme parts de ce que le monde fait. Il s’agit de toujours garder à l’esprit la nature abjecte des processus de colonisation physique et mentale que Deleuze situait à l’origine du besoin de fabulation ; il s’agit, comme le suggère Haraway, de rester avec le trouble. La nature collective du théâtre, qui doit aboutir à des propositions non seulement narratives, mais aussi sensibles, est un bon pharmakon pour se prémunir des effets de fausse solidité, d’abstractions construites trop rapidement, qui guettent toujours l’ivresse des possibles.

Notes

[1] Henri Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion, Paris, P.U.F., coll. Quadrige, [1932] 2013, p. 124-125.

[2] Ibid., p. 125.

[3] Ibid., p. 114.

[4] Ibid., p. 185 ; souligné par Bergson.

[5] Voir Gilles Deleuze, Le Bergsonisme, Paris, P.U.F., coll. Quadrige, 1966, p. 113-116.

[6] Voir David Lapoujade, Deleuze, les mouvements aberrants, Paris, Minuit, coll. Paradoxe, 2014, p. 248 – à propos de Gilles Deleuze, Cinéma 2. L’Image-temps, Paris, Minuit, coll. Critique, 1985, p. 282.

[7] Gilles Deleuze, Cinéma 2. L’Image-temps, op. cit., p. 288-289.

[8] Ibid. p. 283.

[9] Janae Sholtz, The Invention of a People. Heidegger and Deleuze on Art and the Political, Edinburgh, Edinburg University Press, 2015, p. 242 ; nous traduisons.

[10] Gilles Deleuze, Cinéma 2. L’Image-temps, op. cit., p. 282 ; souligné par Deleuze.

[11] Ibid., p. 289.

[12] Ibid.

[13] Ibid., p. 286.

[14] Ibid., p. 287.

[15] Gilles Deleuze et Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Minuit, coll. Critique, 1991, p. 104.

[16] Gilles Deleuze et Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie 2 : Mille plateaux, Paris, Minuit, coll. Critique, 1980, p. 418.

[17] Ibid., p. 418.

[18] Ibid., p. 419.

[19] Paul Klee, Théorie de l’art moderne, trad. Pierre-Henri Gonthier, Paris, Denoël, [1956] 1985, p. 27-33, cité dans Gilles Deleuze et Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie 2 : Mille plateaux, op. cit., p. 416.

[20] Gilles Deleuze et Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie 2 : Mille plateaux, op. cit., p. 426.

[21] Ibid., p. 428.

[22] Le nom « anthropocène » lui-même est en besoin de fabulation. Critiqué notamment pour son européocentrisme (voir Kathleen D. Morrison, « Provincializing The Anthropocene », Seminar, n° 673, septembre 2015, p. 75-80) ou son anthropocentrisme (Donna Haraway, « Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene : Making Kin », Environmental Humanities, vol. 6, 2015, p. 159-165), il peut aussi être l’occasion d’une transformation des humains en terriens (Bruno Latour, « Différencier amis et ennemis à l’époque de l’Anthropocène », dans Didier Debaise et Isabelle Stengers [dir.], Gestes spéculatifs, Paris, Les Presses du réel, 2015, p. 24-41).

[23] Film de 1987 réalisé avec différents centres de recherche de l’Université de Santa Cruz – feminist studies, history of consciousness, theater arts – et disponible en quatre parties sur YouTube : partie 1, partie 2, partie 3, partie 4.

[24] Didier Debaise et Isabelle Stengers, « L’insistance des possibles. Pour un pragmatisme spéculatif », Multitudes, n° 65, hiver 2016.

[25] Sur les conséquences du réchauffement climatique et l’inadéquation des modes de production capitaliste pour y répondre, je renvoie à l’excellente bande dessinée documentaire de Philippe Squarzoni, Saison brune, Paris, Delcourt, 2012.

[26] Donna Haraway, SF : Speculative Fabulation and String Figures, Kassel, Hatje Cantz Verlag, 2011, p. 5.

[27] Voir Donna Haraway, Staying with the Trouble. Making Kin in the Chthulucene, Durham & London, Princeton University Press, 2016, p. 134-168.

[28] Ibid., p. 213 ; nous traduisons.

[29] Ibid., p. 40 ; nous traduisons.

[30] Donna Haraway, SF: Speculative Fabulation and String Figures, op. cit., p. 9 ; nous traduisons. Haraway commente l’ouvrage de Karen Barad, Meeting The Universe Halfway: Quantum Physics And The Entanglement Of Matter And Meaning, Dunham, Duke University Press, 2007.

[31] À ce sujet, se rapporter à la conférence « Enquête sur les modes d’existence » donnée par Alice Rivières, Didier Debaise et Bruno Latour dans le cadre du festival « Relectures » organisé par Khiasma, Paris, sept.-oct. 2015. Enregistrement audio de la conférence disponible sur R22.

[32] Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, P.U.F., coll. Épimethée, 1968, p. 4.

[33] Voir le site du Groupov.

[34] Jacques Delcuvellerie, Sur la limite, vers la fin. Repères sur le théâtre dans la société du spectacle à travers l’aventure du Groupov, Bruxelles, Groupov/Alternatives théâtrales, 2012, p. 400.

[35] Ibid..

[36] Ibid., p. 403.

L’auteur

Aline Wiame est maître de conférences en arts et philosophie à l’Université Toulouse Jean Jaurès. Elle a été Visiting Scholar au département de philosophie de la Penn State University. Ses recherches concernent la construction de savoirs entre philosophie et arts de la scène, la raison cartographique et l’esthétique de l’anthropocène. Elle a notamment publié : Scènes de la défiguration. Quatre propositions entre théâtre et philosophie, Paris, Les Presses du réel, 2016.

Pour citer ce document

Aline Wiame, « Fabuler, devenir-terrien », thaêtre [en ligne], Chantier #4 : Climats du théâtre au temps des catastrophes. Penser et décentrer l’anthropo-scène, mis en ligne le 10 juillet 2019.

URL : https://www.thaetre.com/2019/06/02/fabuler-devenir-terrien/