« Ici, si tu n’es pas mariée, tu n’es rien du tout » : cette phrase de l’une de mes interlocutrices tadjikes, formulée à l’été 2012, posait comme prémisse à l’existence sociale dans cette société musulmane et ex-soviétique, le passage nécessaire par le mariage – en particulier pour les femmes[1]. Il ne fut d’ailleurs pas difficile de saisir l’importance des événements matrimoniaux lors des seize mois que j’ai passés dans le pays (2012-2013 et 2015) tant les mariages étaient nombreux, longs, coûteux, visibles et sonores. Loin d’être des événements inhabituels, ils ponctuaient régulièrement le quotidien des familles avec lesquelles je résidais, ainsi que celui de leurs voisines.

Dans le même temps, il était difficile d’en saisir la spécificité vis-à-vis d’autres formes de l’hospitalité coutumière : ces fêtes ont en commun les principes de prodigalité et d’abondance, l’organisation des convives selon les hiérarchies traditionnelles d’aînesse et de genre, et les principes de dons et contre-dons féminins de bassines de nourriture[2]. Ces formes de l’hospitalité peuvent survenir à l’occasion de fêtes religieuses autant que pour accueillir le retour d’un époux parti quelque temps plus tôt travailler en Russie, pour réaliser un rituel de bonne fortune, pour la naissance d’un fils, ou enfin, tout simplement, pour marquer son respect envers ses voisin·e·s. Toutes ces fêtes ont également en commun, outre les principes que je viens d’évoquer, le fait d’être des « performances », pour reprendre la définition de Richard Schechner. Faire appel à cette notion issue du théâtre ou de l’art contemporain permet de mettre en lumière la dimension ostentatoire de ces fêtes, c’est-à-dire d’une activité qui veut se montrer en train de se faire (showing doing).

Du point de vue de l’analyse anthropologique, le recours à la performance pose tout de même la question de savoir dans quelle mesure cette activité qui « se montre » se distingue de l’activité rituelle. Les notions de « performance » et de « rituel » sont-elles superposables ou interchangeables, comme le laissent supposer les recherches de Schechner lui-même, ainsi que celles dont il s’inspire, de Victor Turner et Erving Goffman ? Les performances festives tadjikes sont-elles équivalentes entre elles ou, inversement, doit-on qualifier toutes les formes de l’hospitalité comme des rituels ? Qu’est-ce qui, au bout du compte, différencie les mariages de ces formes coutumières de l’hospitalité ?

Cette contribution a pour objectif d’éclairer l’usage des notions de performance et de rituel à l’épreuve de données ethnographiques. Si l’introduction de la « performance » permet d’ouvrir des champs de recherche nouveaux, l’usage interchangeable de ces deux termes (notamment dans l’expression récurrente dans les écrits anthropologiques de « performance rituelle »[3]) est problématique dans le contexte qui nous intéresse. Je propose ainsi de considérer le rituel comme une forme de performance à fonction hautement intégrative et transformatrice, qu’il faut distinguer, au sein même des cérémonies de mariage, d’une autre forme de performance sociale qui reflète les mécanismes par lesquels une société s’adapte aux transformations globales qui l’affectent. Aussi cet article se propose-t-il d’aborder d’un point de vue théorique les notions de rituel et de performance, pour éclairer d’un regard nouveau les enjeux contenus dans les mariages tadjiks.

L’objectif de cet article est double. D’une part, il s’agit de proposer une définition, à l’épreuve des données ethnographiques, de la performance et du rituel, en m’appuyant tout particulièrement sur les travaux de Michael Houseman. D’autre part, il s’agit d’inciter à une certaine prudence quant à l’usage de la notion de performance en anthropologie et celui de rituel en dehors de ses frontières. Nous retiendrons, dans un premier temps, la définition de la performance selon R. Schechner, qui se définit par la concomitance entre un existant, un corps, une réalité (being), une action effectuée par ce corps (doing), et l’exhibition de cette action en train de se dérouler (showing doing).

Je présenterai d’abord brièvement le déroulement des mariages au Tadjikistan. Ensuite, après une courte présentation de la notion de performance telle qu’elle est définie en anthropologie, j’interrogerai l’usage de cette notion dans l’analyse du rituel. À partir de l’exemple des cérémonies tadjikes, je montrerai que le mariage peut être étudié comme rituel et comme performance, sans pour autant faire un usage synonymique des deux termes. Il s’agit en effet de maintenir une distinction entre des pratiques rituelles et des pratiques festives, qui mettent en jeu des relations et des représentations différentes, et qui ne sont pas affectées de la même manière par les transformations sociales, politiques et économiques actuelles.

Les cérémonies de mariages au Tadjikistan

Le Tadjikistan, république laïque de l’Asie centrale ex-soviétique, hérite aujourd’hui de plusieurs traditions matrimoniales qui sont visibles dans les trois dimensions principales du mariage que sont : a) la cérémonie religieuse (nikoh), commune dans sa forme à toutes les populations musulmanes ; b) l’enregistrement civil auprès des autorités locales, hérité de l’époque soviétique (Z.A.G.S.[4]) ; c) la fête de mariage, dont le terme désigne également toutes les cérémonies du cycle de vie (tuy). Le cycle matrimonial est rythmé par de nombreuses fêtes et rassemblements : celui-ci commence aux fiançailles et s’achève à la naissance du premier enfant du couple tout juste marié. Ces fêtes sont organisées tant par les parents du marié que par ceux de la mariée. Elles peuvent se dérouler en quelques semaines (excepté évidemment pour la fête de naissance du premier enfant), comme sur une à deux années.

Fig. 1. Bassine préparée par une invitée, remplie de pain, de confiseries et de foulards de tête.

© J. Cleuziou, 2012

La cérémonie religieuse (a) est encadrée par les prescriptions coraniques, l’islam étant la religion majoritaire dans le pays. Elle consiste en la bénédiction des mariés par un membre du clergé musulman (un mollah par exemple) : celle-ci est indispensable, mais ne dure que peu de temps (une heure ou deux, parfois moins). L’enregistrement civil (b) est de moins en moins pratiqué depuis l’effondrement soviétique, entraînant un accroissement du caractère informel (non déclaré) des mariages. Les fêtes (c) sont quant à elles remarquablement vivaces et surtout donnent lieu à une inflation des dépenses jusque-là inédite : les dépenses cérémonielles constituent ainsi le troisième poste de dépense de l’argent que de nombreux hommes tadjiks partent gagner en Russie, lors de périodes allant de quelques mois à plusieurs années[5]. Il n’est pas rare d’observer que deux années d’économies réalisées grâce aux salaires russes sont utilisées au financement du mariage d’un enfant, d’un frère ou d’une sœur[6]. De nouvelles cérémonies se généralisent, telles que le « rassemblement pour le thé » (tchoy gachtak) durant lequel la jeune fille montre la richesse de son trousseau, qui peuvent inclure 100 à 300 invités. Elles doivent beaucoup à la pratique des banquets hérités de l’époque soviétique ainsi que l’illustre la pratique de fêtes mixtes et en plein air qui sont apparues au XXe siècle et qui sont encore désignées aujourd’hui par l’expression en tadjik de « fête de komsomol » (tuy-i komsomoli)[7].

Jusqu’à présent, les quelques études qui existent sur le mariage au Tadjikistan[8] l’analysent du point de vue des messages qu’il véhicule, de sa dimension symbolique et idéologique : est-ce qu’une famille accentue la dimension religieuse, ou la dimension festive et ostentatoire ? Qu’est-ce que cela traduit de son positionnement dans l’opposition entre tradition et modernité, rhétorique centrale de la période soviétique qui continue d’imprégner les esprits jusqu’à aujourd’hui ? Cependant, se focaliser sur le message, le symbole et les représentations laisse de côté deux aspects centraux des cérémonies : la transformation des jeunes gens en un couple marié ainsi que la dimension ostentatoire des fêtes – pour lesquelles les dépenses ont connu une augmentation remarquable ces quinze dernières années. En somme, ces analyses tendent à laisser hors de leur champ les conséquences du rituel sur les mariés, ainsi que le renforcement de la dimension spectaculaire des mariages actuels. Ce sont ces deux aspects qui invitent à spécifier davantage les notions de rituel et de performance dans le contexte tadjik.

La notion de performance dans l’analyse

du rituel en anthropologie

La notion de performance est aujourd’hui transversale et transdisciplinaire puisqu’elle traverse les frontières poreuses de disciplines telles que la littérature, les études théâtrales, la philosophie, la linguistique ou l’anthropologie. Elle n’est donc pas nouvelle dans le champ des études anthropologiques et elle fait partie des notions centrales de l’anthropologie de la danse, de l’ethnomusicologie ou encore de l’anthropologie linguistique. La variété de ses domaines d’usage s’inscrit toutefois dans une comparaison entre l’activité d’un individu ou d’un groupe et une prestation artistique, à l’aide des outils intellectuels que proposent l’art contemporain ou les études théâtrales. Le recours à la notion de performance a par exemple été fructueux dans l’analyse d’activités qui visent à affirmer et mettre en scène une identité, une appartenance politique, sociale ou religieuse[9]. Toutefois, les ethnologues ne semblent pas toujours être au clair sur la performance. Il n’est pas toujours aisé de savoir si elle décrit l’accomplissement d’une action, sa réalisation (dans bien des cas, l’expression « performance rituelle » désigne tout simplement l’accomplissement du rite), ou si le terme fait plus précisément référence aux motivations et conditions particulières du déroulement de la performance (distribution de rôles, interaction avec un public dont on requiert l’attention, mise en scène qui rompt avec le quotidien, etc.), conditions largement débattues par exemple dans les études théâtrales.

Pour le sujet qui nous occupe, je voudrais m’arrêter sur trois auteurs en particulier qui se sont intéressés à la relation entre rituel et performance : l’anthropologue Victor Turner[10], le sociologue Erving Goffman[11], et le théoricien et artiste Richard Schechner[12], fondateur des Performance studies aux États-Unis, qui se réfère largement aux deux premiers. Pour Turner, le rituel est une « performance d’actes symboliques successifs »[13] qui advient lorsque des moments de crise interrompent les pratiques et les normes habituelles et qui permet de revenir à une situation d’apaisement. Pour Goffman, la vie quotidienne se caractérise par la performance d’actes ritualisés, et pour Schechner, une performance est un acte ritualisé qui se montre en train de se faire (showing doing). Leur point commun est donc d’avoir voulu atténuer la différence de sens entre rituel et performance, et d’avoir décloisonné l’analyse de leur domaine d’action, à savoir la vie « réelle » et l’expression artistique.

En convoquant la notion de performance dans une réflexion anthropologique sur le rituel, l’objectif de Turner est de faire porter l’analyse davantage sur sa dimension processuelle, selon lui trop souvent analysée de manière figée et théorique, au détriment de l’observation des pratiques effectives. Le terme de performance désigne une série d’actes engendrée par une « crise »[14] des normes qui régissent habituellement les relations sociales ainsi que les différentes séquences qui mènent à sa résolution (par exemple, les étapes de réparation et de réintégration) comme autant d’actes d’une pièce de théâtre. La performance rituelle consiste ainsi en une succession d’actes symboliques qui permettent la restauration des normes sociales.

L’apport d’une analyse processuelle du rituel, que Turner qualifie de postmoderne, a permis de décentrer le regard anthropologique en passant d’une analyse de la symbolique et du sens plus ou moins « caché » à celle des pratiques effectives, y compris lorsqu’elles ne sont pas verbalisées[15]. Il s’agit de comprendre à la fois la multiplicité des significations produites par le rituel en même temps que la grande hétérogénéité des actions et des relations inhabituelles qui s’y déroulent entre humains, ou entre humains et non-humains (objets, divinités, esprits, etc.). La dimension intellectuelle devient secondaire par rapport à ce que les gens accomplissent et ce qu’ils considèrent comme devant être fait. L’introduction de la notion de performance dans les études anthropologiques a permis de déplacer le regard vers l’action qui se déroule sur la scène, plutôt que de focaliser l’attention sur le « script rituel » jusqu’alors conçu, comme dans le théâtre classique, comme « premier et essentiel »[16]. Analyser le rituel considéré comme une performance a permis aux anthropologues d’étendre leurs recherches par exemple au rôle de la musique, du corps, des émotions, du caractère spontané ou conventionnel de l’action, de la langue, du rapport au public[17], etc., dans la production et la réception du rituel.

Le rapprochement entre performance et rituel dans l’œuvre de Goffman s’explique davantage par la volonté d’introduire une dimension religieuse dans la vie ordinaire afin d’en souligner le fonctionnement ritualisé. Selon lui, la construction de l’individu dans l’interaction comporte une dimension sacrée et de ce fait, toute rencontre met en jeu un code et un échange rituels. L’introduction du rite dans l’analyse du quotidien résulte moins d’une volonté de séculariser la notion que d’insister sur le fait que les formes de respect mutuel qui traversent toute interaction construisent et reflètent la dimension sacrée de chaque individu. Les analyses de Goffman font ainsi glisser la notion de rituel vers celle de ritualisation[18], et font également du rituel et de la performance des synonymes. Chaque acte de la vie quotidienne est conçu comme un moment de performance ritualisée qui le rend comparable à un moment de théâtre, de déférence religieuse ou de parade amoureuse, et qui requiert de chaque individu la maîtrise d’autant de rôles que sa fréquentation de sphères sociales distinctes l’exige. Finalement, chaque individu adapte en permanence son comportement aux conventions propres au domaine social dans lequel il évolue – conventions qui peuvent être tout aussi contraignantes que des prescriptions religieuses[19]. La performance est ainsi quotidienne et routinière, et concerne tous les individus.

Schechner reprend cette idée par la suite en insistant sur la synonymie quasi parfaite des termes « performance » et « rituel », mais en ajoutant un élément de réflexivité important : si la performance (quotidienne ou extra-ordinaire) est à la fois une manière d’être (being) et une manière de faire (doing) – les focales adoptées par Goffman et Turner –, elle est toujours aussi un « faire qui se montre » (showing doing). Cette définition de la performance, que nous adoptons aussi, insiste sur la dialectique de la reconnaissance comme étant centrale dans toute activité humaine : on ne s’en tient plus seulement au message, ni au script ou aux rôles à jouer. Schechner souligne la nécessité de s’intéresser au public qui regarde l’acte se dérouler sous ses yeux, en précisant si besoin était que sans public, il n’y aurait pas de théâtre, pas de performance, et donc pas de rituel. On notera ici que l’étude du rituel en anthropologie peut largement bénéficier des réflexions de Schechner, en focalisant l’analyse sur les interactions entre les participants et le public dans la construction même du rituel[20].

Turner, Goffman ou Schechner ont ainsi recours à la notion de performance pour en faire un outil d’analyse d’activités sociales humaines, considérées soit comme un type d’action particulier, soit comme une modalité de toute activité humaine. Sous ces rapports toutefois, la spécificité du rituel semble se dissoudre dans la qualification générale de la performance – comme une série d’actes conçus pour être observés et pour encadrer des interactions. À lire ces trois auteurs, il semblerait ainsi qu’une performance soit toujours ritualisée et qu’un rituel se présente toujours comme une performance.

Or l’analyse des données ethnographiques des mariages tadjiks indique que ce rapport d’enchâssement symétrique n’est pas si évident : si la performance qu’est la cérémonie de mariage comprend effectivement des moments rituels, les rituels religieux (des prières par exemple) ne constituent qu’une forme de performance parmi d’autres. Autrement dit, regarder le mariage uniquement comme rituel ou uniquement comme une performance ne suffit pas à saisir ce qu’il se passe durant ces cérémonies et la manière dont elles peuvent transformer certains individus ou réaffirmer les positions des autres. Aussi, plutôt que de rapprocher la performance du rituel comme dans les analyses de Goffman, Turner ou Schechner, il s’est agi, dans mon cas d’études, de saisir au contraire ce qui les différencie.

À cet égard, la définition du rituel proposée par Michael Houseman est éclairante. Selon lui, le rituel est une forme d’action qui met en présence simultanément des relations particulières, souvent contradictoires, ainsi qu’un symbolisme autoréférencé[21]. Cette manière d’agir transforme profondément les relations qui sont impliquées dans sa réalisation, de sorte que les ruptures qu’elles subissent confirment, au bout du compte, des principes sociaux plus englobants. En somme, le rituel ne fait pas qu’accomplir ou « performer » : il transforme des individus et des relations, et c’est peut-être ce qui le spécifie au sein d’une performance entendue au sens large. C’est en m’appuyant sur cette distinction entre performance et rituel que j’ai pu mettre en lumière les enjeux et les tensions qui traversent actuellement les mariages au Tadjikistan. Et, réciproquement, le recours à une ethnographie détaillée permet de préciser des concepts trop souvent « interchangés ».

Les mariages tadjiks : du rituel de passage…

Revenons à l’analyse des mariages proprement dite.

Le rituel musulman du mariage au Tadjikistan, appelé « nikoh », est relativement simple : il consiste en la récitation d’une bénédiction de mariage par un membre du clergé musulman. Le fiancé se rend chez les parents de sa fiancée où il est accueilli dans une pièce réservée aux hommes. Dans une pièce voisine, ou parfois simplement de l’autre côté d’un rideau qui sépare la pièce en deux, se trouvent la fiancée, sa mère, d’autres parentes et des amies. Le mollah demande d’abord au jeune homme s’il est d’accord pour épouser la jeune fille. Il demande ensuite à un homme de la famille de la jeune fille également présent (habituellement un oncle maternel) de transmettre la réponse de cette dernière. Ce dernier se rend alors auprès de la jeune fille et lui demande si elle l’accepte comme « représentant » de son choix (vaqil). La réponse positive à cette question entraîne une acceptation de la demande en mariage. La jeune fille peut faire attendre sa réponse, générant une tension indiquant qu’elle n’est pas si facilement (ac)cessible. Une fois que la mariée a fait savoir son consentement et que le mariage a été conclu, le jeune homme nouvellement marié s’en va. Il reviendra chercher sa nouvelle épouse le lendemain, lors d’une fête qui, elle, sera ponctuée par de nombreuses démonstrations de richesse et de puissance.

Ici, les relations contradictoires qui se « condensent » (terme emprunté à M. Houseman) dans ce court événement – la seule des cérémonies conçue comme indispensable – sont celles d’aînesse et d’affinité, de supériorité et de soumission. Une génération marie ses enfants, deux familles contractent une alliance (qu’elle soit nouvelle ou réaffirmée). La jeune femme peut faire preuve d’autorité en repoussant sa réponse, alors même qu’elle est sur le point d’entrer dans le statut de belle-fille (kelin) – le plus bas de la hiérarchie familiale. La cérémonie religieuse est par ailleurs le seul véritable moment d’un rapport de force entre la famille de la mariée et celle du marié, mais l’acceptation de la jeune femme transforme ce rapport de force en une relation hiérarchique : la famille du marié acquiert une forme d’autorité sur celle de la mariée, source d’obligations et de respect asymétriques entre les deux familles.

Enfin, la relation avec une entité supérieure par l’intermédiaire du mollah fait de cette cérémonie, selon les conceptions locales, la seule qui soit véritablement indispensable pour sanctionner une union légitime (elle est halal).

Le lendemain, le marié vient chercher son épouse et la journée est ponctuée de festivités, de musiques, de danses, de démonstrations de prodigalité de la part de la famille du marié, celle qui acquiert une nouvelle femme, celle qui invite. Alors même qu’elle est au centre des regards de tou·te·s les invité·e·s, et généralement maquillée telle une célébrité de Bollywood, la mariée doit aussi montrer sa modestie et sa pudeur en baissant les yeux et en s’inclinant devant tou·te·s, la main sur le cœur. Une série de courts rituels scande les étapes de son transfert : la prière qui marque le départ de chez ses parents, le franchissement du seuil de sa nouvelle maison en musique, son dévoilement par les femmes de sa belle-famille, ou encore la mise en scène de son rôle de cuisinière au service de sa belle-mère par le pétrissage d’une pâte à pain. Lors de ce transfert, c’est le passage de statut de « fille de » à « belle-fille de » qui s’opère : dans la société tadjike, il s’agit d’une forme de déclassement familial et social, conçue toutefois comme une étape nécessaire à l’acquisition, bien des années plus tard, du statut de femme accomplie, celui de belle-mère (c’est pourquoi le mariage est également fondamental pour la mère du marié qui accède, « enfin », au statut de belle-mère).

Le mariage transforme aussi le jeune homme en chef de famille (kalon-i oila), mais le rituel est moins long et donne lieu à une transformation moins radicale. Il devient rarement chef de foyer[22]. Il porte désormais la responsabilité de soutenir économiquement sa famille, au détriment de ses propres loisirs si tel était le cas avant son mariage. Les événements rituels opèrent ainsi une transformation radicale des individus concernés, en condensant dans un court temps des relations de différents types (de consanguinité, d’affinité, d’aînesse, de genre, d’amitié, d’égalité, etc.) aux principes souvent contradictoires (égalitarisme et hiérarchie, entraide et compétition, visibilité physique et invisibilisation sociale, etc.). En même temps, la rupture vécue à l’échelle individuelle par le jeune couple permet de confirmer un schéma de reproduction sociale fondé sur les hiérarchies d’aînesse et de genre, ainsi que sur la centralité de la relation d’affinité dans la reproduction des relations de réciprocité (par les dons et contre-dons réalisés lors des cérémonies) au sein de la communauté.

Toutefois, il est intéressant de noter que les rituels en eux-mêmes intéressent relativement peu les invité·e·s. Leur réalisation est indispensable – et nul n’admettrait qu’ils ne soient pas effectués – mais les regards ne convergent pas toujours vers l’accomplissement rituel en soi. Au sein des fêtes de mariage, il existe en effet une dualité entre les activités rituelles et les activités festives : elles sont concomitantes, mais il apparaît clairement qu’elles n’ont ni les mêmes enjeux, ni les mêmes effets. L’introduction dans l’analyse des mariages tadjiks de la notion de performance, entendue ici comme une performance « sociale », distincte de la notion de rituel, permet justement de saisir les relations entre les activités rituelles transformatrices d’une part, festives et ostentatoires d’autre part.

…à la performance sociale de la fête

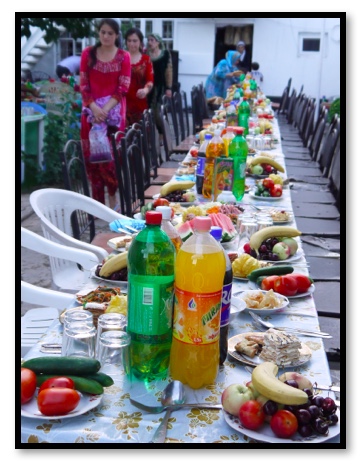

La belle fête de mariage (tuy) que les familles tadjikes organisent aujourd’hui consiste en une mise en scène de leur prodigalité et de leur richesse – ou du moins, de leur capacité à la concentrer pour l’événement. Pour les familles qui l’organisent, il s’agit d’en tirer une forme de prestige grâce à la circulation de récits et de commérages admiratifs au sein de la communauté qui commente et se remémore le spectacle qui leur a été offert. Les centaines de convives (famille, amis, voisins, collègues, etc.) se voient offrir un festin [fig. 2] et des cadeaux, parfois durant plusieurs jours, ainsi qu’un concert avec des artistes mobilisé·e·s pour l’occasion. Le mariage réussi est celui qui offre un beau spectacle à ses invité·e·s et qui pénètre les mémoires. Autrement dit, le public n’est pas seulement un observateur puisqu’il agit à différents moments de la fête comme un acteur participant, qui doit danser, offrir, filmer et témoigner [fig. 3].

Fig. 3. Les marié·e·s s’avancent vers le bureau des mariages, tandis que les invité·e·s dansent, filment, photographient.

© Juliette Cleuziou, 2013

De ce point de vue, les mariages ont tout d’une performance, à la dimension itérative mais toujours originale (selon la définition de Schechner). Ils se déroulent selon un scénario prescrit à l’avance malgré le caractère unique de chaque événement ; ils mettent en avant des protagonistes principaux et leurs adjuvants ; ils impliquent le recours à des décors (ceux qui permettent de prendre les mariés en photo ou de les filmer dans des lieux romantiques) et à des costumes (robes, bijoux, chapeaux, voiles, etc.). Mais surtout, les fêtes à domicile ou au restaurant sont orchestrées par un maître de cérémonie (souvent l’artiste invité·e) qui commente la fête et les cadeaux (qu’ils se présentent sous la forme de biens matériels ou de bénédictions), que les convives offrent à leurs hôtes. En résumé, les mariages sont mis en scène de sorte que photographies et vidéos puissent ensuite perpétuer le souvenir de ce moment de la manifestation du prestige familial. On retrouve également sous ces aspects le « showing doing » qui spécifie la performance selon Schechner, à savoir le fait qu’elle est un acte qui se montre (et donc qui est regardé) en train de se faire et qui implique la participation active de son public. La performance sociale met en jeu les relations qu’une famille entretient avec son voisinage, et participe de l’intégration d’une famille à la communauté locale à qui elle fait don d’une fête.

Parce que ce sont des performances prescrites qui offrent toujours une marge d’improvisation, les mariages tadjiks ont beaucoup de points communs formels et séquentiels avec d’autres mariages – ou d’autres performances – dans le monde. Cependant, contrairement aux moments rituels qui font leur spécificité, la performance sociale du mariage n’est pas un rite de passage. Elle ne crée pas de rupture (par exemple, elle ne transforme pas les individus et leurs relations comme le rituel du nikoh peut le faire) et elle n’est pas qualitativement différente des autres manières de célébrer dans la société tadjike. En particulier, les manières d’offrir les bassines de nourriture évoquées plus haut se situent dans la continuité de l’hospitalité coutumière et sont traversées par les mêmes tensions entre compétition sociale et entraide au sein de la parenté et du voisinage. La performance sociale du mariage est ainsi le moment où une famille met en scène son prestige et réaffirme son appartenance à la communauté locale, mais dans la continuité des relations qui lui préexistent.

Actuellement, certaines familles s’endettent pour pouvoir répondre à l’augmentation généralisée des dépenses cérémonielles, augmentation qu’elles peuvent déplorer, mais face à laquelle elles éprouvent souvent un sentiment d’impuissance. Les impératifs communautaires priment sur le désir éventuel d’investir cet argent autrement (dans l’éducation des enfants ou dans une petite entreprise par exemple) et l’inflation des dépenses ostentatoires se propage dans tous les types de cérémonie (naissance, circoncision, anniversaire, etc.). Ce qui faisait autrefois partie d’une régulation interne aux rituels de mariage – l’échange de prestations matrimoniales, la rétribution rituelle destinée à certains membres de la famille, les formes d’endettement mutuel contractées avec les convives – semble s’émanciper de sa seule dimension rituelle. L’ostentation de la prodigalité et de la richesse, non représentative du quotidien des familles, caractérise ainsi la plupart des fêtes de mariage actuelles. Les dépenses cérémonielles constituent un critère d’intégration qui agit tant comme un facteur d’appauvrissement des familles les plus vulnérables que comme une contrainte à la dépense redistributrice pour les plus riches. Cependant, elles intensifient aussi la nécessité ressentie de consommer et d’acheter toutes sortes de biens désormais accessibles depuis l’entrée dans l’économie de marché [fig. 4]. Sous un aspect de maintien de la réciprocité entre une famille et ses convives, ce sont potentiellement des pratiques individualistes et consuméristes qui se développent, comme autant de manières de se distinguer socialement.

Rituel et performance, des enjeux distincts ?

Dans le cas des cérémonies tadjikes, l’usage indifférencié des notions de rituel et de performance semble donc problématique, car il suppose que les prières, les promenades, les danses, ou les dons de nourriture qui ont lieu tout au long des cérémonies de mariage ressortent d’un même principe, d’une même « efficacité ». En réalité, la profusion d’actions, de paroles, d’échanges matériels et financiers que j’ai pu observer lors des mariages résiste à la qualification de performance rituelle, finalement assez réductrice. Certaines étapes des mariages ne peuvent être qualifiées de « rituelles » à proprement parler : tel est le cas par exemple de la promenade au parc du couple entouré de ses amis, ou encore de la mise en scène du cortège de voitures de luxe du jeune homme lorsqu’il va chercher son épouse. D’autres, au contraire, comme la cérémonie religieuse (nikoh), sont des rituels où la dimension spectaculaire et réflexive est réduite à son minimum, car le script offre peu de marge de manœuvre.

Je dirais que deux aspects de la performance et du rituel sont particulièrement irréductibles l’un à l’autre : d’une part, les investissements financiers et personnels nécessaires à la réalisation des cérémonies dont l’augmentation sensible exige l’implication de toute la famille sont toujours présents dans la performance, mais ne sont pas nécessaires au rituel ; d’autre part, le déroulement des rituels musulmans manifeste le regain d’intérêt pour la religion et pour les rites qualifiés de « traditionnels » (an’anavi) depuis la fin de l’Union soviétique.

Du point de vue pratique, l’échange d’argent et de cadeaux se déroule sur fond de rituel religieux, les moments de prières succédant à ceux du don et du contre-don. Mais ces moments n’impliquent pas tout à fait les mêmes personnes, ni les mêmes conséquences : la dimension religieuse affecte le couple qui se marie de manière irréversible (le fait d’être marié), tandis que les dépenses sont l’affaire de leurs parents et de leurs voisin·e·s dans un jeu de compétition et d’entraide qui préoccupe parce que, justement, il comporte un risque. Dans les rituels, les transformations relationnelles sont données à voir, mais s’inscrivent, je le disais plus haut, dans un schéma plus général de maintien des principes fondamentaux de la société qui les met en acte[23] (devenir un homme, une femme, un·e aîné·e, etc.). La performance sociale semble agir à l’inverse. L’organisation d’une belle fête renforce le prestige qu’une famille a déjà manifesté par des pratiques antérieures de dons et de contre-dons. Le mariage d’un enfant constitue l’acmé de la manifestation du prestige d’une famille, mais du point de vue de la fête et des prestations, il ne crée pas de relations aux convives qualitativement différentes de celles établies lors d’autres occasions de l’hospitalité coutumière – contrairement aux rituels eux-mêmes qui transforment profondément les mariés et la mère du jeune homme. Au fond, tandis que le rituel contient sa propre fin – au risque d’énoncer un truisme, le rituel est accompli parce qu’il doit l’être selon la prescription religieuse –, la performance sociale contient toute une série d’étapes durant lesquelles se négocient des relations ancrées dans le quotidien, l’ordinaire, celles de la parenté et du voisinage. La non-réalisation de ces échanges peut potentiellement interrompre les relations avec les voisin·e·s et, par conséquent, affecter la réputation et l’intégration au sein de la communauté locale.

En outre, l’analyse des cérémonies de mariage tadjikes montre que la distinction entre la notion de rituel et celle de performance permet de saisir les tensions qui traversent la société tadjike actuelle : les procédés rituels de transformation des individus et de reproduction sociale sont toujours à l’œuvre, et c’est probablement sur eux que s’appuie la capacité de résilience de la société tadjike face aux bouleversements brutaux qu’elle a connus depuis la Révolution Bolchévique de 1917[24]. Ils constituent l’armature des cérémonies matrimoniales et sont encore très proches de ce qui se faisait un siècle plus tôt[25]. Mais la dimension ostentatoire de la performance prend aujourd’hui de plus en plus de place, de temps, d’énergie et d’argent. L’accès à de nouvelles richesses (les revenus générés par les migrations en Russie notamment) et à des pratiques de consommation inédites se heurte de manière frontale aux prescriptions religieuses qui prévoient la sobriété de l’accomplissement rituel. Pour la plupart des familles, les rituels sont certes indispensables et seuls porteurs de la légitimité d’un mariage ; mais ce qui compte pour « réussir », c’est la performance sociale de haut niveau que représentent les différentes fêtes. D’ailleurs, les femmes, qui sont particulièrement investies dans l’organisation de ces fêtes, exprimaient fréquemment des sentiments ambivalents, mêlant la fierté de la réussite et l’amertume de l’obligation.

Dans le fond, cette course à la consommation[26] n’entraînerait-elle pas un renversement des rapports de priorité entre rituel et performance ? Les individus sont pris entre les contraintes morales qu’implique l’action rituelle et les contraintes sociales de la performance – cette dernière ayant largement repris sa fonction de marqueur social que les autorités soviétiques avaient tenté d’étouffer.

Enfin, la dimension spectaculaire se développe sur le terreau fertile de l’économie de marché, d’où sont issus des biens manufacturés qui, à bien des égards, lui confèrent son iconographie moderne. Finalement, ce sont moins les rituels que les performances sociales qui sont symptomatiques des réponses que la société tadjike apporte aux transformations socioéconomiques et politiques auxquelles elle doit faire face. La différence entre les niveaux de contraintes des rituels et des performances réside toutefois dans l’asymétrie de leurs conséquences (et c’est sans doute là que tient ma différence avec Goffman) : renoncer à une performance coûteuse (comme ce fut le cas par exemple durant la guerre civile qui a dévasté le pays entre 1992-1997) transformerait probablement moins le fondement des rapports sociaux que ne le ferait l’abandon des opérations rituelles. La question à laquelle les prochaines années répondront de façon cruciale est de savoir si ces dépenses ostentatoires continueront d’être conditionnées par le système de redistribution communautaire, ou si elles s’émanciperont progressivement de leur ancrage local, laissant place à des modes de distinction sans doute plus individualistes et mondialisés.

***

La mise à l’épreuve de la théorie par l’ethnographie que j’ai brièvement présentée montre la nécessité de maintenir une distinction entre performance et rituel, car le rapport qui les unit n’est pas celui de synonymie, mais d’englobement. L’exigence de précision définitionnelle implique en outre que la circulation des notions telles que celle de performance vers l’anthropologie, ou celle de rituel, « typiquement » anthropologique, vers d’autres champs d’analyse des activités humaines comme les études théâtrales, soit réalisée avec précaution. Toutes les performances ne sont pas des rituels, voire ne sont pas ritualisées, et je suivrai en ce sens Josette Féral[27] qui soulignait qu’à un principe d’extension définitionnelle répond, sans doute inévitablement, celui d’une perte d’efficacité critique.

Notes

[1] Je tiens à remercier chaleureusement Pierre Lemonnier, Géraldine Prévot, Quentin Rioual, ainsi que les membres du comité de rédaction de thaêtre pour leurs commentaires avisés sur des versions antérieures de ce texte.

[2] Ces bassines sont remplies de pain, de pâtisseries, voire de chocolat, de foulards et de coupons de textile pour faire des robes. Les quantités augmentent selon l’importance de la cérémonie et la proximité affective et familiale des convives avec leur hôtesse [fig. 1].

[3] Un usage qui a peut-être aussi à voir avec la traduction trop systématiquement littérale de l’anglais « ritual performance ».

[4] Abréviation russe qui désigne jusqu’à aujourd’hui l’acte civil d’enregistrement.

[5] Saodat Olimova et Jamshed Kudussov, Families of Migrants in Tajikistan : Problems and Ways of Their Solution, Douchanbe, ILO, 2007.

[6] Juliette Cleuziou, « Argent russe, cérémonies tadjikes : faire et défaire les liens », Autrepart, n° 67-68, 2013|4, p. 137-153.

[7] Le terme « komsomol » est l’abréviation en russe de l’union des jeunesses communistes.

[8] Sophie Roche et Sophie Hohmann, « Wedding Rituals and the Struggle over National Identities », Central Asian Survey, n° 30, 2011|1, p. 113-128.

[9] Voir par exemple Caterina Pasqualino, « Femme, danse, société chez les Gitans d’Andalousie », L’Homme, 1998, vol. 38, no 148, p. 99-117.

[10] Victor Turner, The Anthropology of Performance, New York, Performing Arts Journal Publications, 1988.

[11] Erving Goffman, Les Rites d’interaction, trad. Alain Kihm, Paris, Éditions de Minuit, 1974.

[12] Richard Schechner, « Les “points de contact” entre anthropologie et performance », Communications, n° 92, 2013|1, p. 125-146 ; Richard Schechner, Performance Studies : an Introduction, Londres, Routledge, 2013.

[13] Victor Turner, The Anthropology of Performance, op. cit., p. 74-75.

[14] Ibid.

[15] Edward L. Schieffelin, « Performance and the Cultural Construction of Reality », American Ethnologist, n° 12, 1985|4, p. 708.

[16] Évolution décrite dans le cas du théâtre par Christian Biet, « Pour une extension du domaine de la performance (XVIIe-XXIe siècle). Événement théâtral, séance, comparution des instances », Communications, n° 92, 2013|1, p. 22.

[17] Voir par exemple Edward L. Schieffelin, « Performance and the Cultural Construction of Reality », art. cité, p. 707‑724 ; Saba Mahmood, « Rehearsed Spontaneity and the Conventionality of Ritual: Disciplines of “Salāt” », American Ethnologist, n° 28, 2001|4, p. 827-853 ; Lila Abu-Lughod, Sentiments voilés, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2008 ; Marie-France Mifune, « Corps et performance dans le culte du bwiti fang (Gabon) », dans Monique Desroches, Sophie Stévance et Serge Lacasse (dir.), Quand la musique prend corps, Montréal, Presses Universitaires de Montréal, 2014, p. 347-364.

[18] Sur ce point, voir Yves Winkin, « La notion de rituel chez Goffman », Hermès, La Revue, no 43, 2005|3, p. 69-76.

[19] Frédéric Keck, « Goffman, Durkheim et les rites de la vie quotidienne », Archives de philosophie, tome 75, 2012|3, p. 471-492.

[20] Edward L. Schieffelin, « Performance and the Cultural Construction of Reality », art. cité.

[21] Michael Houseman, « Qu’est-ce qu’un rituel ? », L’Autre, no 3, 2003|3, p. 533-538.

[22] Un couple nouvellement marié s’installe généralement chez les parents du jeune homme (patrivirilocalité). J’ai insisté ailleurs sur la distinction entre le mariage conçu comme rite de passage pour un homme, et comme rite initiatique pour une femme. Voir Juliette Cleuziou, Mariages, démariages et remariages. Rituel, genre et parenté au Tadjikistan contemporain, Thèse de doctorat non publiée, Nanterre, Université Paris Nanterre, 2016.

[23] Voir Michael Houseman, « Qu’est-ce qu’un rituel ? », art. cité.

[24] Pour rappel, citons entre autres la collectivisation et les campagnes antireligieuses des années 1930, la Seconde Guerre mondiale, l’Indépendance (1991), la guerre civile (1992–1997) et, depuis les années 2000, les flux migratoires intenses des hommes vers la Russie (qui concernent environ un quart des hommes du pays).

[25] Nikolai A. Kislâkov, Famille et mariage des Tadjiks. À partir de matériaux de la fin du XIXe – début du XXe s. [en russe], Moscou, Éditions de l’Académie des Sciences de l’URSS, 1959.

[26] Sous de nombreux aspects, elle est comparable au potlatch déréglé observé par Franz Boas parmi les Kwakiutl de la côte nord-américaine et qui a alimenté les conflits politiques. Voir Marie Mauzé, « Boas, les Kwagul et le potlatch. Éléments pour une réévaluation », L’Homme, tome 26, no 100, oct.-déc. 1986, p. 21-63.

[27] Josette Féral, « De la performance à la performativité », Communications, n° 92, 2013|1, p. 205.

L’auteur

Juliette Cleuziou est docteure en anthropologie associée au Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative (CNRS / Université Paris Nanterre) et postdoctorante au sein du projet ANR « Mort en Contexte Migratoire ». Elle travaille depuis 2011 sur le Tadjikistan, où elle a réalisé des enquêtes de terrain en milieu rural et urbain, sur les questions de genre, de parenté, de mariage et de migration.

Pour citer ce document

Juliette Cleuziou, « De faux amis ? Les concepts de rituel et de performance à l’épreuve d’une ethnographie du mariage au Tadjikistan », thaêtre [en ligne], Chantier #3 : Théâtre et recherche. Histoire et expérimentations, mis en ligne le 16 juin 2018.

url : https://www.thaetre.com/2018/06/16/de-faux-amis/