Les rencontres du soir

Bérénice Hamidi-Kim

Parallèlement au workshop avec Bruno Meyssat à Lyon, et au workshop avec Okada à Tokyo, pour nourrir notre questionnement sur le quotidien après Fukushima, s’est tenu un cycle de rencontres avec des chercheurs en sciences sociales et en art, des activistes et des artistes ayant travaillé à des titres divers sur la catastrophe de Fukushima, sur le nucléaire et sur le Japon. Les notes qui suivent ne reproduisent pas verbatim l’intégralité des communications qui nous ont été présentées, mais insistent sur les éléments qui ont le plus marqué notre réflexion sensible collective.

Le projet DILEM : parcours de vie

et trajectoires dans la zone grise de l’accident nucléaire

Rencontre avec Marie Augendre et Kurumi Sugita

29 septembre 2015

Marie Augendre, géographe, et Kurumi Sugita, géographe et membre d’une association de sinistrés lyonnaise, nous ont présenté un projet de recherche-action réalisé conjointement par des chercheurs en géographie et par des associations de sinistrés. Ce projet s’est fondé sur une étude de terrain qui a suivi durant trois ans les parcours de vie de personnes sinistrées. Cette recherche-action nous a intéressés par la collaboration entre chercheurs et personnes concernées, mais aussi par le fait que l’enquête de terrain s’est fondée sur l’utilisation de matériaux assez inhabituels pour la recherche en géographie tels des cartes mentales, des dessins d’enfant et des récits de vie où la dimension subjective avait toute sa place. Cette mise au cœur de l’analyse du vécu des personnes ne s’explique pas tant par un souci que l’on pourrait dire éthique de donner aux victimes le sentiment que leur expérience compte. Elle tient surtout au fait que la catastrophe nucléaire induit une expérience sensorielle spécifique de déstabilisation très forte de la confiance que l’on peut avoir dans l’environnement qui induit une hypersensibilité. Parce que la pollution radioactive est inodore, incolore, invisible et impalpable, autrement dit imperceptible. Parce que la « logique » de la contamination radioactive défie les lois de l’entendement ou plutôt implique une très fine connaissance de la géographie – une zone proche de la catastrophe peut s’avérer bien moins contaminée qu’une zone très éloignée, selon la nature du sol, le sens du vent, la végétation, la pluie (fort facteur de ruissellement de la radioactivité), etc. Et, bien sûr aussi, parce que les données publiées officiellement ne sont pas fiables puisqu’elles sous-estiment fortement la contamination.

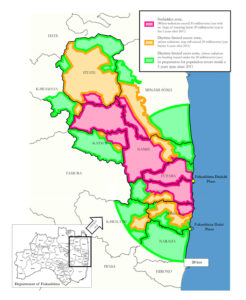

Au cours de cette rencontre, nous avons ainsi pris la mesure du complet décalage entre le « zonage » officiel, qui trace des frontières de contamination assez précises, et la réalité de la contamination. Pour penser ce décalage, les chercheurs ont élaboré la notion de « zone grise », qui désigne toutes les zones qui ne sont pas officiellement considérées comme étant dans les limites de la zone de l’accident, la zone évacuée, mais qui sont néanmoins contaminées et polluées. Cette zone grise s’étend potentiellement au Japon tout entier, et cette zone évolue sans cesse, mais ne rétrécit pas depuis 2011, tandis que la zone officielle de l’accident, qu’il s’agisse de la zone interdite (évacuée) ou de la zone d’alerte et de vigilance, rétrécit année après année. C’est donc à cette zone grise aux contours flous et étendus que s’oppose le zonage officiel actuel, ainsi structuré :

– La zone rouge, où le taux de radiation est supérieur à 50 millisieverts, est très réduite. C’est la zone où le retour est jugé très difficile pendant très longtemps. Cette zone se caractérise par la présence de barrières et de contrôles, car des équipements et des autorisations sont requis pour y pénétrer, et on ne peut y rester que très temporairement.

– La zone orange, entre 20 et 50 millisieverts, est la zone de restriction de résidence, où circulation et retours temporaires sont possibles. Elle n’existe pas partout, sa présence dépend des délimitations administratives et aussi de l’accès proche ou non d’une zone verte. Ainsi, les communes situées autour de la centrale ne sont pas réinvesties parce que des zones vertes sont accessibles.

– La zone verte, en dessous de 20 millisieverts, est la zone où la levée de l’évacuation se prépare et où les activités économiques (commerces, industries, agriculture) sont de nouveau autorisées. Ce seuil est crucial, car actuellement selon les normes internationales il correspond à la dose maximale que les travailleurs du nucléaire sont susceptibles d’absorber et pas du tout à un seuil d’absence de dangerosité. L’abaissement des seuils au Japon après Fukushima tient à la politique de retour très volontariste du gouvernement et à sa stratégie de réhabilitation de la région.

Le projet DILEM (Déplacés et Indécis Livrés à Eux-Mêmes après l’accident de la centrale de Fukushima) a permis de comprendre que les mesures du taux de contamination n’étaient pas le facteur essentiel dans la décision des personnes de partir ou de rester. Il a aussi permis de mesurer les conséquences sociales du zonage : certaines personnes, situées juste à quelques mètres à l’extérieur de la zone officielle du sinistre, n’ont reçu aucune aide, et se sont considérablement appauvries, alors qu’ils vivent les mêmes pertes économiques que des personnes indemnisées. Cela a généré d’importants sentiments d’injustice qui sont venus entraver les logiques de solidarité. C’est aussi pour cela que les « cartes mentales » et interprétatives que dessinent les sinistrés pour délimiter les endroits « sûrs » et les endroits « dangereux » sont importantes. Ces cartes témoignent d’une représentation du risque bien plus pessimiste que l’affichage officiel à l’échelle de la région de Fukushima, et à l’échelle du pays, ces cartes disent la distinction généralement établie entre deux zones consensuellement jugées respectivement dangereuse (la zone autour de la centrale) et sans risque (le Japon de l’Ouest), et une zone pour laquelle les avis divergent… et qui constitue une bonne partie du Japon.

Les cartes mentales dessinent une géographie subjective, donc, mais elles disent aussi une chronologie, et plus spécialement une chronologie des itinéraires des personnes. La périodisation des mouvements n’est pas linéaire après une catastrophe et ce fut le cas après Fukushima : après le sauve-qui-peut initial, les déplacements ont été marqués par une tension entre facteurs « pull » (facteurs incitant à rester) et facteurs « push » (facteurs incitant à partir), qui servent à penser plus généralement tous les types de migration. Les départs s’expliquent par plusieurs facteurs : la prise de conscience du risque suite aux recherches d’information officieuses ; la méfiance vis-à-vis des informations officielles et médiatiques concernant les mesures et les risques de radiation ; la difficulté de parler et d’agir, seul ou collectivement, pour se protéger contre la radiation. Une difficulté fréquemment évoquée dans les entretiens est celle de protéger les enfants, sur place ou même à distance du lieu de la catastrophe, car les pratiques de radioprotection exposent aux brimades. Toutes les écoles n’ont pas les mêmes politiques en matière de protection. Certaines autorisent les enfants à jouer dans la cour, mais l’entourent d’une barrière de bouteilles remplies d’eau, réputée faire barrage aux radiations, tandis que d’autres autorisent par exemple les baignades dans des piscines découvertes, alors que des parents peuvent préconiser des mesures plus préventives. Ce ne sont d’ailleurs pas seulement les écoles proches de la centrale qui sont concernées par ces choix. En effet, une des façons pour les Japonais de manifester leur solidarité à l’égard des habitants de la région de Fukushima, et en particulier des agriculteurs, a été de leur acheter du riz. Certains parents refusent que leur enfant mange ces aliments par peur de contamination, et cela peut aboutir à la décision de quitter telle école et donc tel quartier. Les raisons de partir sont aussi, et surtout, institutionnelles : la reprise du travail dans les entreprises, puis le calendrier scolaire et la politique d’aide au relogement. En décembre 2012, les demandes de souscription d’une aide au logement (mise à disposition de logements à titre gracieux) pour les déplacés ont été interrompues et toutes les aides sont ainsi progressivement supprimées jusqu’en 2018, y compris les aides pour compensation psychologique. De fait, c’est l’État qui a pris en charge le financement de ces aides, car l’industrie nucléaire a pour particularité de ne pas avoir à assumer le risque qu’elle induit : le risque nucléaire n’est pas assuré par les assurances privées, il est donc pris en charge par l’État – et donc par la collectivité via les impôts. Çà et là, pour compenser la fin de cette aide de l’État, des politiques locales d’accueil se sont mises en place, certaines municipalités ou certaines associations proposent des logements aux réfugiés, mais cela reste assez rare. Les motivations pour revenir sur place, elles, sont essentiellement de deux ordres : l’impératif financier et les complications de la vie familiale – la souffrance des enfants et de la mère du fait de l’absence prolongée du père. Là aussi, les situations sont loin d’être homogènes, et il existe une différenciation forte dans l’indemnisation dont peuvent bénéficier les déplacés dans les communes d’arrivée.

Globalement, le regard social sur ces déplacements s’aligne souvent sur le zonage officiel : pour la majorité du grand public, la « fuite » en provenance des territoires où l’évacuation n’est plus imposée est considérée comme une lâcheté et une trahison. Certains statuts comme celui de parent et en particulier de mère justifient de prendre des décisions très préventives. Les pères, quant à eux, restent ou reviennent souvent sur place, du fait de la contraction de l’emploi au Japon. Pour éviter la stigmatisation, certaines familles optent pour des stratégies de déplacement en plusieurs étapes, afin d’éviter d’être considérées comme des déplacées de Fukushima. Cela s’inscrit dans une polarisation des positions parmi les victimes de la catastrophe : certains refusent d’être assimilés à la catastrophe et d’être considérés comme des ressortissants de Fukushima, tandis que d’autres veulent une reconnaissance sociale comme victime de l’accident. En conséquence, les premiers recherchent l’invisibilité là où les seconds se montrent, manifestent, intentent des procès. Cette différence de posture occasionne bien sûr des frictions importantes, la condition de victime ne rapproche pas nécessairement ceux qui la partagent.

Un autre facteur d’explication à ces différences de posture tient évidemment à l’attachement affectif à la région, ce qui explique que ceux qui reviennent sont essentiellement les personnes qui avaient passé plus de dix ans sur place avant la catastrophe, et notamment les personnes âgées – qui se sentent de plus davantage protégées, puisqu’elles sont moins radiosensibles que les plus jeunes. Quel que soit leur âge, pour tous ceux qui font le choix de rester ou de revenir dans la zone grise, la radioprotection s’individualise progressivement. S’est développée une véritable expertise des personnes ordinaires, indépendante, citoyenne, alternative à celle que l’État propose. Les stratégies reposent avant tout sur l’évitement des zones où les mesures sont élevées, qu’il s’agisse de régions ou d’un « hot spot » dans un village ou une forêt. Souvent, les habitants mettent également en place une stratégie de compensation de l’exposition du corps à un environnement extérieur contaminé par le choix d’aliments et de linge (vêtements et linge de maison) en provenance de parties de l’archipel réputées non ou peu contaminées. Ce choix a des conséquences économiques, car il implique de recourir à de petits producteurs bien identifiés et court-circuite donc les réseaux de grande distribution. Les habitants, aidés ou non par des institutions, mettent aussi en place des programmes « refresh », des vacances sanitaires pour les enfants, afin qu’ils passent du temps en zone décontaminée. Plusieurs projets collaboratifs ont ainsi vu le jour : l’association « Protéger les enfants de la radiation dans le département de Chiba : arpenter, mesurer, publier » a mis en place un système de mesure très précis à l’échelle locale, car d’un mètre à l’autre, les taux de radiation varient du simple au triple. Cet outil a permis ensuite de demander par exemple que les trajets du ramassage scolaire soient modifiés. D’autres projets de mesure ont vu le jour, « Safecast », un système de téléchargement des mesures qui permet la création d’un pot commun de données, ou « hotspotfinder » dans la ville de Fukaya. Un des biais des mesures officielles est qu’elles sont prises le plus souvent à un mètre du sol, alors que les enfants sont beaucoup plus proches de la terre, or, plus on se rapproche du sol, plus la contamination augmente : de 1 mètre à 5 cm du sol les mesures vont du simple au triple. Les enfants sont donc surexposés. Il existe également une base de données participative, « mina no data », centrée sur la migration de la contamination dans la nourriture, aliment par aliment.

Fukushima a engendré un nouveau rapport de force entre l’information gouvernementale et les canaux informels, qu’ils viennent du Japon ou d’autres pays – depuis quelque temps, beaucoup de nouvelles données sont d’abord publiées en anglais. Cela dit, l’accès au vécu des sinistrés se fait surtout par la langue japonaise, on trouve en anglais les données chiffrées et les informations techniques. La communauté scientifique internationale en physique nucléaire s’appuie d’autant plus facilement sur ces données émanant de personnes ordinaires que juste après la catastrophe, le gouvernement japonais et TEPCO (Tokyo Electric Power Company) ne fournissaient aucune information. Cela ne signifie pas que l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) valide toutes les informations données par les populations concernées. Sans falsifier les données, cet organisme, au sein duquel les scientifiques ne sont pas tous d’accord, n’aboutit pas aux mêmes conclusions que les populations concernées au quotidien par l’irradiation. Il y a la vérité de l’IRSN, mais ce n’est qu’une vérité parmi d’autres, et ce n’est pas celle qui intéresse les habitants, car elle repose sur une échelle de mesure beaucoup trop grande.

Toutes ces démarches participatives témoignent, non pas d’une défiance, mais d’une distance avec les informations et outils de mesure officiels, qu’ils émanent du gouvernement ou de la communauté scientifique. Cette distance s’explique par la proximité des gens avec le lieu de l’accident et leur besoin de vivre et de faire avec la catastrophe, qu’ils fassent le choix de partir ou qu’ils fassent le choix de rester.

Au terme de cette rencontre consacrée aux effets de Fukushima sur la vie des personnes ordinaires au Japon, la discussion s’est déplacée, rapprochée de nous, Européens. Nous avons évoqué le mouvement qui avait vu le jour en Ukraine après Tchernobyl, et qui prônait déjà le retour sur les lieux de la catastrophe, et l’idée que l’humain devait s’adapter à la vie en zone décontaminée. Toutefois, il s’agissait alors uniquement d’un mouvement de la société civile, tandis qu’au Japon, c’est le gouvernement même qui pousse à ce retour. C’est qu’alors que Tchernobyl est devenu une zone désertée, au Japon, il a toujours été considéré comme impensable par tous les Japonais, population comme gouvernement, d’abandonner ce territoire, non parce que le Japon serait un petit pays trop densément peuplé (il existe de fait des régions entières dépeuplées), mais parce qu’il est insupportable pour la société japonaise, fortement technophile, d’admettre une défaite face à l’énergie nucléaire. S’il faut faire avec la catastrophe et avec la contamination, c’est avant tout parce qu’il faut continuer à faire avec le nucléaire. Mais n’est-ce pas le cas pour toutes les sociétés dont les habitudes de vie et de confort reposent aujourd’hui largement sur cette ressource énergétique ? Un des effets « positifs » de Fukushima a été que, suite à cette catastrophe, le gouvernement français et ses experts scientifiques ont reconnu pour la première fois que le risque nucléaire était présent dans l’hexagone, et se sont livrés à une estimation du coût chiffré d’un accident majeur. Mais d’un autre côté, il est fort probable que la catastrophe ait à l’avenir un effet désastreux sur les normes internationales et en particulier sur le seuil de radioactivité jugé acceptable. C’est précisément autour du risque d’une jurisprudence du 11/03 que des procès sont intentés aujourd’hui autour du seuil de 20 millisieverts. En ce sens, Fukushima nous regarde, et Fukushima nous regarde tous, et nous concerne tous, indubitablement, qu’on le regarde ou non, qu’on le veuille ou non.

« De la guerre totale à la guerre de Fukushima »

Rencontre avec Philippe Pelletier

30 septembre 2015

Professeur de géographie spécialiste du Japon, Philippe Pelletier a été frappé par l’omniprésence du vocabulaire guerrier dans le discours politique et médiatique sur la catastrophe de Fukushima, tant au Japon que sur la scène internationale. Pour lui, ce phénomène s’explique à la fois par le fait que dans l’imaginaire des sociétés industrialisées, l’atome est associé au conflit armé, et par le fait que les opposants à cette industrie estiment que c’est une véritable guerre contre un ennemi redoutable qu’il faut mener avec le nucléaire. Juste après la catastrophe, un certain nombre d’essayistes japonais a employé le mot de « défaite ». C’est le cas de Sakaiya Tai.ichi, qui estime que le 3/11 constitue la « troisième défaite » de l’archipel après la réouverture forcée du Japon en 1853 et après la défaite de 1945[1]. L’écho de la Seconde Guerre mondiale a été ressenti par beaucoup de Japonais, s’agissant notamment de la question de l’accès à une information officielle fiable. Par ailleurs, s’il ne s’agit pas d’une guerre au sens militaire, des soldats ont bel et bien été impliqués, y compris des militaires américains, qui sont venus prêter main-forte lors de l’opération Tomodachi (de secours), fortement médiatisée. Le symbole était marquant : l’aigle américain entourait de son aile protectrice le moineau abîmé. L’image guerrière est également active sur le plan visuel : de fait, la centrale donne l’impression d’avoir été bombardée et les images de destruction et de ruines évoquent aussi celles d’un pays en guerre.

Le conférencier a ensuite retracé pour nous l’histoire de la politique nucléaire du Japon. Vu de France, le choix du développement de l’énergie nucléaire dans un pays à fort risque sismique semble plus qu’imprudent, presque insensé. Pour comprendre cette politique nucléariste, il faut remonter à l’ère Meiji, source du « syndrome obsidional » japonais, qu’il s’agisse de se faire assiéger par la Russie (puis l’URSS), la Chine et les États-Unis. C’est cette peur qui a conduit en 1940 à la politique de guerre totale (Sôroyokusen kenkyûjo) pour assurer la domination japonaise sur l’Asie à tout le moins. C’est alors que se précisait la menace de la guerre contre les États-Unis que le Japon eut pour Premier ministre Konoe Fumimaro, partisan d’une politique expansionniste et défenseur d’un pouvoir militaire peu démocratique, soucieux de mettre au pas la population et les entreprises. Son gouvernement opte pour une stratégie militaire très offensive, qui s’avérera suicidaire et, dans une certaine mesure, il en sera de même, plus tard, pour le nucléaire civil. Hiroshima et Nagasaki ont été un événement clé non seulement à cause des effets de ces bombes sur le pays et la population, mais aussi parce que la bombe nucléaire a été reconnue par l’Empereur lui-même comme une preuve de la supériorité technologique américaine. De même, le prince Higasjikuni Naruhiko a reconnu publiquement que « la science et la technologie ont été les plus grandes lacunes du Japon pendant la guerre ». Dès lors, la priorité nationale fut de développer la science et en particulier la science du nucléaire, à des fins civiles et non militaires. Le Japon obtint ainsi que le nucléaire ne soit pas mentionné dans le traité de paix, et le nucléaire se développa selon trois principes censés constituer des garde-fous suffisants : il s’agirait d’une industrie nucléaire libre, démocratique et publique, au sens où elle serait produite dans le cadre d’un organisme public contrôlé par le peuple. Le nucléaire civil japonais est donc typique du capitalisme japonais, soumis à un semi-dirigisme via la réglementation technique et les normes de sécurité que l’on retrouve pour l’industrie du chemin de fer. Il s’agit souvent de sociétés de droit privé régional, dont l’État détient quelques parts de capital, mais qu’il contrôle majoritairement.

Cette politique pro-nucléaire-civil du Japon a été permise par le brusque changement de statut du Japon sur la scène internationale, puisqu’il a basculé du statut d’agresseur à celui de victime, en tant que seul pays du monde à avoir été touché par la bombe atomique. Cette politique s’explique en partie aussi par un contexte international favorable à une telle conception du nucléaire, il suffit de penser au grand discours du président américain Eisenhower défendant les « atoms for peace » en 1953. C’est ce qui explique aussi la volonté du Japon de ne pas voir les effets de l’énergie nucléaire, et notamment la stigmatisation des Hibakusha, victimes de la bombe. L’accident de Bikini en 1954 constitua néanmoins un tournant dans l’opinion publique japonaise, scandalisée par le sort des marins d’un navire de pêche japonais qui naviguait légalement durant un essai nucléaire américain et dont les marins furent irradiés après l’explosion de la plus puissante bombe H jamais testée par les États-Unis. Toutefois, au terme d’une discrète négociation des dommages et intérêts avec les États-Unis, et malgré le développement d’un mouvement antinucléaire de plus en plus intense, le programme nucléaire civil poursuivit sa route et en 1955 fut votée la « Loi fondamentale sur l’énergie nucléaire ». Seuls trois députés sur 250 ont voté contre cette loi pour le nucléaire civil, qui bénéficia d’un large consensus y compris à gauche, le parti communiste japonais étant à l’époque influencé par la politique pro-nucléaire de l’URSS. De plus, y compris pour les pacifistes, le nucléaire civil était considéré comme une possible source de prospérité et donc de paix. Cette politique a aussi été légitimée par la logique dite de « la prise de judo nucléaire » : la force négative du nucléaire peut devenir un bien. Ce discours de justification a été porté sur la scène politique par un courant de dirigeants officiels et de l’ombre très marqués à droite de l’échiquier politique japonais. Shôriki Matsutarô en particulier a joué un rôle considérable. Il fut membre du gouvernement jusqu’au-boutiste des kamikazes, fut en 1945 emprisonné comme criminel de guerre de rang A, et est toujours resté proche des groupes d’extrême-droite, mais il a su devenir vénérable, président du plus grand quotidien dans les années 1950 jusqu’à être nommé par l’Empereur membre de la chambre des pairs. En 2005, la déclassification de certaines archives révélera qu’il était payé par la CIA pour promouvoir l’industrie nucléaire américaine – un des médias qu’il dirigeait diffusait ainsi des programmes pro-nucléaires comme la production Disney Our Friend the Atom, Astro-Boy ou encore des documentaires pro-nucléaire-civil. Sa trajectoire illustre l’aménité dont a bénéficié l’extrême-droite et le changement de stratégie des Américains à l’égard d’un potentiel allié local dans la lutte contre la Chine maoïste. L’extrême-droite a ainsi pu s’intégrer à la droite classique et se refaire une virginité.

Le rôle de l’extrême droite est également manifeste dans les entreprises de décontamination. Ainsi, Nippon Zaidan, qui a financé la mission de 1991 à Tchernobyl, est dirigée par Sasakawa, qui est le fils d’un criminel de guerre de rang A. C’est la Nippon Zaidan qui finance le RERF (Radiation Effects Research Foundation), qui a pris en 1975 la suite de l’ABCC (Atomic Bomb Casualty Commission), un organisme scientifique créé en 1946 par le président Truman pour observer les effets des bombardements atomiques au Japon sur les populations. L’ABCC avait en son temps coopéré avec le JNIH (Japanese National Institute of Health), autrement appelé Yoken, qui comptait en son sein des membres de « l’Unité 731 » qui réalisa pendant la Première Guerre mondiale des expériences sur des êtres humains. Jusqu’en 1983, tous les directeurs de Yoken sont issus de cette unité. Or, ce sont eux qui ont été en charge de l’évaluation des seuils de dangerosité de la radioactivité. Le Yoken a notamment contraint les Hibakusha à des analyses régulières, sans leur offrir en contrepartie aucun soin et il a par ailleurs été impliqué dans un scandale de sang contaminé. Autant dire que le fait que ce soit cet organisme qui soit chargé d’établir des normes de mesure des radiations nucléaires est loin d’être rassurant. C’est à lui qu’on doit l’idée qui tend à se répandre désormais que le seuil de 20 millisieverts constituerait le (nouveau) seuil de contamination acceptable pour la population.

« Fukushima capsule temporelle »

Rencontre avec Sophie Houdart

3 octobre 2015

Sophie Houdart, anthropologue spécialiste du Japon, nous a, elle aussi, beaucoup parlé des modes de coopération entre les experts (agronomes et spécialistes de la radioactivité) et les personnes ordinaires, habitants de Fukushima et activistes. Elle nous a aussi confirmé l’étendue de ce qui est à considérer pour penser la catastrophe de Fukuhima : les délimitations géographiques vont bien au-delà d’Iwaki ou même de la préfecture de Fukushima, tandis que les bornes temporelles et mentales doivent inclure Hiroshima, Nagasaki et Tchernobyl – d’autant qu’après la catastrophe de Tchernobyl, des scientifiques ukrainiens sont venus se former au Japon (le ABCC était à l’époque le plus grand centre de données génétiques et sanguines sur le nucléaire au monde, ce qui était d’ailleurs une grande source de fierté pour les Japonais). Elle a aussi beaucoup insisté sur le caractère hétérogène de la vie dans la zone considérée consensuellement comme zone de la catastrophe. Elle a ainsi vécu plusieurs mois dans une ferme située dans un village qui n’a pas été évacué, tandis que le bourg voisin l’avait été. Une des particularités de la vie post-Fukushima est cette contiguïté d’espaces où la catastrophe n’existe pas de la même façon.

Ce sont toutes ces considérations qui l’ont amenée à s’intéresser à la notion de capsule temporelle et à considérer que la zone Fukushima constitue, dans une certaine mesure, une capsule temporelle. Elle nous a tout d’abord retracé brièvement l’histoire de ces objets curieux. La première capsule temporelle officielle a été créée à l’occasion d’une exposition universelle dans les années 1930 aux États-Unis, même si l’idée remonte sans doute à la civilisation mésopotamienne. Il s’agit d’adresser un message aux générations futures sous forme d’une sélection d’objets jugés représentatifs de l’époque, de figer un état de développement de la civilisation et de l’enterrer. À l’Exposition universelle d’Osaka en 1970 ont été enterrées deux capsules, l’une à ouvrir dans cent ans, l’autre dans 5000 ans. Ces durées semblent très longues pour l’échelle de mesure humaine, et l’on comprend d’emblée ce qu’a d’incommensurable et d’impensable pour l’homme l’échelle de vie des radionucléides, puisque la plupart de ces derniers ont une durée de vie de 30 000 ans. La plupart des particules dues à la catastrophe de 2011 auront toujours une charge de vie quand les enfants des enfants des enfants des enfants de nos enfants auront disparu. Un historien, Peter Gallison, a réalisé le film Into Eternity sur l’enfouissement des déchets nucléaires en Finlande. Les scientifiques se posent la question de savoir comment s’adresser à une humanité future pour lui signifier de ne pas s’approcher d’un endroit. Certain·e·s architectes inventent des monuments effrayants, reprennent les expressions des masques anciens dans l’idée de susciter la répulsion, comme pouvaient le faire les gargouilles pour les chrétiens. Toutefois, la catastrophe nucléaire implique également une pensée et une action situées à une bien plus courte échelle temporelle. Les radionucléides posent un problème de description et d’appréhension : on ne peut ni les voir, ni les entendre, ni les toucher, on les définit par ce qu’ils ne sont pas. On sait qu’on peut et qu’on va peut-être en mourir, mais on ne saurait être sûr qu’on meurt à cause d’eux. On peut les oublier, car ce sont des entités sans corps physique perceptible par l’humain. La seule façon de les sentir est d’utiliser des instruments qui permettent de saisir leur présence. Mais la présence de ces instruments à l’échelle du temps humain évolue : les premières années, les gens utilisaient beaucoup les compteurs Geiger, mais trois ans plus tard, plus personne ne s’en sert, ils restent dans le vide-poche de la voiture, car désormais la vérité, toute impalpable qu’elle soit, est ancrée dans le vécu de ceux qui restent : l’air et la terre, l’environnement sont peuplés de nouvelles choses avec lesquelles l’humain doit apprendre à cohabiter.

Sophie Houdart nous a ensuite parlé de l’enquête qu’elle a effectuée auprès d’agriculteurs de Fukushima qui ont fait le choix de ne pas quitter leur région. Comment continuent-ils à vivre sur place, et pourquoi ? Comment ressentent-ils les transformations de leur habitat et de leur paysage familier, et comment projettent-ils de continuer à vivre ? Ce qui l’a frappée est combien les gens qu’elle a interrogés se posent des questions de court terme. Parfois, ils évoquent les générations à venir, et se demandent ce que va devenir le Japon, et le paysage de cette région rurale où, ironie de l’histoire, l’agriculture bio était particulièrement développée. Jusqu’ici, les Japonais portaient un très grand soin au satoyama, mot qui évoque à la fois la montagne et le village, et qui désigne l’espace qui environne les maisons et qui est considéré comme un prolongement de l’espace d’habitation. Ce sentiment d’intimité avec la nature proche s’exprime beaucoup au Japon dans les rizières, or, après la catastrophe, beaucoup de rizières ont été abandonnées, et le rapport au paysage s’est transformé. C’est cette transformation lente et progressive du rapport de ceux qui sont restés après la catastrophe à leur environnement familier que Sophie Houdart a voulu saisir, d’où son choix de rester auprès d’eux sur un temps long, après que la plupart des chercheurs venus étudier la catastrophe sont repartis. L’enjeu pour elle était de ne pas étudier ces personnes comme des victimes impuissantes attendant le discours des experts, mais comme des gens qui cherchent à comprendre. Elle a notamment visité le CRMS de Fukushima (Citizens’ Radioactivity Measuring Station), une des premières associations citoyennes de mesure de la radioactivité, fondée par un musicien parti se former auprès de la CRIIRAD (Commission de Recherches et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité), centre créé après la catastrophe de Tchernobyl et ayant établi des outils de mesure alternatifs à ceux des centres de mesure gouvernementaux. Le CRMS a d’ailleurs récupéré des instruments ukrainiens, comme le whole body center, un fauteuil permettant de mesurer le taux d’irradiation d’une personne. Elle nous a confirmé que les habitants délaissent les gros instruments de mesure officiels qui sont très fiables, mais très chers, peu nombreux et, surtout, statiques, au profit de petits instruments légers, certes moins fiables et précis, mais qui permettent de cartographier le plus de points possibles dans une zone. Ils ont pris acte que ceux qui sont chargés officiellement de prendre les mesures n’ont pas la même intelligence de leurs besoins qu’eux-mêmes. Toutefois, le rapport aux instruments de mesure a évolué, car pour ceux qui restent, mois après mois, année après année, il est devenu primordial d’oublier dans une certaine mesure la présence de la radioactivité. Et c’est aussi lié à la compréhension que la mesure n’est pas le seul et le meilleur instrument d’action. Ainsi, un agriculteur, Memoto San, a décidé de replanter une rizière. Cette initiative, très médiatisée, a buté sur différents problèmes, par exemple le fait qu’après chaque pluie, la radioactivité augmente, et de même quand un champ est mis en friche. D’où l’expérimentation de certaines techniques, comme l’utilisation de la zéolithe, une pierre qui est enterrée dans le sol, car elle concentre la radioactivité et évite que celle-ci ne remonte dans le plant de riz. Cette rencontre nous a ainsi donné à comprendre que les gens qui ont fait le choix de rester dans la zone contaminée composent désormais avec la contamination nucléaire, dans une posture qui ne relève ni du déni suicidaire ni de la protection maximale, forcément illusoire.

« Une catastrophe pour la notion de catastrophe »

Rencontre avec Yoann Moreau

3 octobre 2015

Yoann Moreau, lui aussi anthropologue spécialiste du Japon, est revenu également sur le problème de perception que pose la catastrophe nucléaire qui a eu lieu à Fukushima, puisque le danger nucléaire ne se perçoit pas organiquement, bien qu’il soit omniprésent dans les esprits et qu’il ait des effets radicaux sur les corps. C’est précisément depuis une interrogation sur la notion de catastrophe en général qu’il est arrivé sur ce terrain, car la notion semblait défaillante dans ce cas, comme dans celui de Tchernobyl. Yoann Moreau est donc revenu pour nous sur l’étymologie du mot « catastrophe », qui vient du grec et a deux racines qui expliquent son usage ordinaire et son usage théâtral. Kata/strophai signifie à la fois tomber, aller vers le bas, s’effondrer, et tourner, vriller ; le mot évoque donc le geste de tomber en tournant. Aujourd’hui, le mot « catastrophe » signifie l’effondrement de la matière et la perte de repères psychologiques qui s’ensuit. La catastrophe renvoie donc à un double effondrement, un double trauma, organique et symbolique. Mais il existe un autre sens du mot, qui renvoie au vocabulaire du théâtre : d’après les canons du genre élaborés dans la Grèce antique, la catastrophe désigne le dernier acte d’une tragédie, le moment du dénouement. Pour Yoann Moreau, ce second usage permet aussi de comprendre quelque chose de l’événement qui a eu lieu à Fukushima, qui relève d’une dramaturgie spécifique qui s’accommode mal, précisément, de la notion de catastrophe, et vient en quelque sorte la resémantiser. De fait, l’événement nucléaire diffère radicalement des catastrophes type tremblement de terre, typhon ou éruption volcanique.

La catastrophe du théâtre grec antique implique une triple contrainte d’unité de lieu, de temps et d’action. À l’inverse, les catastrophes nucléaires sont diffuses, pervasives, dispersives, elles ne restent pas sur le lieu de leur naissance. De plus, elles déjouent aussi la temporalité usuelle de la catastrophe en ce qu’elles ne sont pas tant des événements, qui mettent fin à une crise ou même ouvrent une crise, qu’un avènement, le début de quelque chose dont on ne sait ni ce que c’est, ni quand cela prendra fin. L’unité d’action chez Aristote engage deux choses ici impossibles : d’une part, la mémoire du spectateur (on se souvient du début de la pièce quand on arrive à la fin), ici mise en difficulté par des événements qui travaillent sur le très long terme ; d’autre part, le fait de relier les actions les unes aux autres, de pouvoir les rattacher à une causalité. Or, dans le cas des aléas nucléaires, il n’y a pas de causalité directe, et directement visible, il est très difficile de dire que quelqu’un tombe malade à cause de Tchernobyl ou à cause de Fukushima. La causalité présente à ce moment-là n’est pas facile à établir comme pour les catastrophes-événements. En dehors de ces unités de temps, de lieu et d’action qui ne sont pas respectées, un autre aspect manque : la dimension spectaculaire, le fait de faire spectacle. Il existe des images d’une catastrophe classique, qui la disent et la montrent en tant que catastrophe. Le tremblement de terre et le tsunami de Fukushima ont d’ailleurs produit ce type d’images. En revanche, pour la catastrophe nucléaire, pas de spectaculaire, mais du « spectraculaire ». La catastrophe nucléaire est fantomatique. Elle est par ailleurs cumulative : un séisme à Haïti ne s’ajoute pas à un séisme au Japon, tandis que Tchernobyl, Fukushima, tous les essais nucléaires, la radioactivité produite dans le domaine de la santé génèrent des isotopes qui s’accumulent.

Selon Yoann Moreau, ce type de catastrophe implique donc d’opérer un quadruple déplacement par rapport à la notion même de catastrophe : c’est une catastrophe non pas locale, mais globale, ce n’est pas un événement, mais un avènement, qui ne convoque donc plus tant la mémoire des hommes que la mémoire sociale, voire la mémoire des espèces, et ce n’est pas une catastrophe spectaculaire, mais spectraculaire. Du fait de toutes ces dérogations au régime ordinaire des catastrophes, ce mot ne convient pas pour parler des aléas nucléaires, il en faut inventer un nouveau. De même, il faut inventer de nouvelles manières de rendre compte de cet événement, ce qui a poussé Yoann Moreau à travailler non seulement avec des collègues chercheurs, mais aussi avec des artistes. Durant un an et demi, avec des artistes de théâtre, il a donc participé à un projet visant à créer un « spectracle ». Cette équipe, composée de non-Japonais, a considéré d’emblée que la question les concernait, d’autant plus que le choix a été fait de travailler sur la notion de « faible dose », qu’il s’agisse des doses matérielles, physiques de radioactivité, ou des doses d’angoisse. Car cette angoisse fine, disséminée, concerne un très grand nombre de personnes, et doit donc être prise en compte, elle aussi – ce besoin s’est d’ailleurs très concrètement manifesté sur le projet par le fait qu’une des comédiennes a fait une crise d’angoisse lors d’une répétition. Ce travail a permis de consolider l’hypothèse de Yoann Moreau selon laquelle l’explication scientifique de la radioactivité constitue en soi une source d’angoisse pour qui n’a pas une formation de physicien, parce qu’elle nous confronte au fait que nous ne ressentons pas une chose qui pourtant nous arrive et nous fait du mal. Tchernobyl et Fukushima sont des événements qui existent pour un physicien, et ce sont des événements qui existent dans nos corps : les isotopes, les processus d’ionisation se produisent sans cesse en nous. Mais ils n’existent pas pour nous sensoriellement. Pour appréhender ces événements comme étant réels pour nous, il faut donc trouver une façon de changer de niveau de perception, et considérer par exemple que nous sommes faits de 10 puissance 23 atomes. Tout le travail théâtral qu’ils ont mené semble avoir porté sur ces deux questions conjointes : comment accéder à de nouvelles façons de percevoir et à de nouvelles échelles de perception ? Et comment déjouer les effets anxiogènes de l’explication scientifique ?

Yoann Moreau a convoqué à ce propos une notion qui nous a particulièrement marqués : l’effet placebo. Il nous a d’abord rappelé le principe de l’effet placebo : si l’on donne à quelqu’un un traitement dont on lui dit qu’il le soignera, ce traitement contribuera de fait à le soigner, indépendamment de ses propriétés physico-chimiques, du fait de la confiance investie par le patient dans celui qui donne le traitement, mais aussi dans la matérialité du médicament. L’effet placebo ne fonctionne pas si le médecin ne donne pas de médicament tout en tenant un discours rassurant. La transmission de matière est cruciale sur le plan symbolique. Mais il existe aussi un effet inverse, l’effet nocebo, quand celui qui donne la matière et qui est légitime pour agir sur le « patient » est une personne légitime non pour faire le bien, mais pour faire le mal. Si une personne considérée comme dotée d’un pouvoir spécifique, par exemple dans certaines cultures un sorcier, administre une substance supposée être un poison, cet effet pourra être ressenti par la personne qui le reçoit et croit au pouvoir du sorcier. Le nucléaire induit la possibilité d’un effet nocebo : la science nous dit qu’il existe des éléments de matière nocifs qui sont dispersés dans le monde. Parce que cette parole est légitime, nous la croyons. D’où l’hypothèse que des gens peuvent tomber malade non parce qu’ils ont été effectivement contaminés ou irradiés, mais parce que leur imaginaire est contaminé. Cet effet nocebo, ou « effet Godzilla » comme le nomme Sophie Houdart, sa prégnance dans l’imaginaire de nos sociétés, et les tentatives des autorités compétentes pour le prendre en charge ont été mis au cœur de leur projet théâtral. Ils ont travaillé sur certains mots, comme celui de « sarcophage », employé à Tchernobyl, qui renvoie à une prise en charge non seulement technique, mais symbolique, car ce n’est pas simplement de la matière qui est enfermée dans un sarcophage, mais un être considéré comme immortel. La dimension symbolique de la prise en charge du nucléaire leur est également apparue patente à la lecture des récits des « liquidateurs » de Tchernobyl, ceux qui ont fait la guerre à la radioactivité. Ces hommes ne se définissaient pas seulement comme des spécialistes ni comme des sacrifiés, mais comme des « initiés », diminués physiquement, mais augmentés symboliquement. Cette expérience leur a conféré un statut à part, et de fait, beaucoup de témoignages mettent en avant l’idée que ce type de catastrophe crée une nouvelle forme de personnes et d’existences, ainsi qu’un nouveau rapport au temps, à l’histoire et au récit. Un point nous a particulièrement marqué dans l’analyse de Yoann Moreau : l’idée que la prise en charge de la dimension symbolique de la catastrophe est aussi réparatrice en tant qu’elle implique une pluralité de récits. Comme il nous l’a expliqué, coexistent aujourd’hui en Ukraine des milliers de versions, qui ne sont pas source de désarroi, mais constituent aussi une force positive, en tant que fabrique d’un mythe. L’histoire de Tchernobyl et le mythe de Tchernobyl sont deux choses différentes. Ainsi, dans les récits des liquidateurs, la lumière verte dans une flaque est décrite et donnée à comprendre comme la manifestation d’une sur-réalité fantastique, même si la science a prouvé par ailleurs que cette couleur étrange est due à l’existence d’une bactérie dite radiodurante, c’est-à-dire qui résiste à la radioactivité. Il n’est donc pas faux de dire que cette forme de vie est extra-ordinaire, même si elle n’est pas fantastique. Le mythe incorpore toujours des aspects du réel, mais en leur donnant une interprétation subjective, pour tenter d’intégrer l’impossible, l’impensable, qui se passe pourtant. Cette tentative se retrouve dans toutes les catastrophes, comme en témoigne la formule « il pleut des hommes », prononcée par un pompier le 11 septembre 2011.

Décrire une catastrophe produit toujours une catastrophe pour le langage, pour le récit et pour les mots. Les failles de langage sont particulièrement nombreuses pour la catastrophe nucléaire, comme en témoigne également l’expression « déchets nucléaires ». De fait, Yoann Moreau nous a expliqué que tous les déchets sont susceptibles d’entrer dans une écologie, au sens où les êtres vivants peuvent faire avec. Ainsi, une bouteille plastique enfouie dans l’océan met très longtemps à se dégrader, mais précisément pour cette raison, elle peut servir d’habitation à un crustacé : le déchet physico-chimique demeure habitable, il fait partie du monde de la perception et de l’action, pour tous les êtres vivants. Ce n’est pas le cas du déchet nucléaire : aucune espèce ne parvient à profiter de la radioactivité. Certes, la radiodurance compose avec la radioactivité, mais elle ne s’en nourrit pas. Par ailleurs, une seule espèce est capable de « sentir » la radioactivité, l’homme, mais uniquement s’il s’équipe d’un système technique. Les déchets nucléaires ne sont donc pas vraiment des déchets. Ce sont des restes, c’est-à-dire un excédent, sur quoi on n’a pas de prise. Et c’est le reste d’une activité produite par une seule espèce : les humains. Pour traduire toutes ces particularités de l’aléa nucléaire, les nommer, les raconter, les faire exister, et ainsi avoir prise sur les angoisses et l’effet nocebo tout en appelant les humains à leurs responsabilités en tant qu’ils sont victimes et auteurs de la catastrophe, il faut accomplir un travail de fourmi qui est tout à la fois un travail de chercheur, de militant et d’artiste.

Notes

[1] Voir Philippe Pelletier, « La Guerre de Fukushima », Hérodote, 2012|3-4, n° 146-147, p. 277-307.

Pour citer ce document

Bérénice Hamidi-Kim, « Les rencontres du soir », dans Bérénice Hamidi-Kim (dir.), « Quelles vies quotidiennes après Fukushima ? », thaêtre [en ligne], Chantier #4 : Climats du théâtre au temps des catastrophes. Penser et décentrer l’anthropo-scène, mis en ligne le 10 juillet 2019.

URL : https://www.thaetre.com/2019/07/04/quelles-vies-quotidiennes-apres-fukushima/6/