« Dans cette hôtellerie du signifiant où le sujet peut être entendu, le mouvement du corps est avant tout celui d’où s’origine la voix. La voix est, par rapport au silence, comme l’écriture (au sens graphique) sur le papier blanc. L’écoute de la voix inaugure la relation à l’autre : la voix, par laquelle on reconnaît les autres (comme l’écriture sur une enveloppe), nous indique leur manière d’être, leur joie ou leur souffrance, leur état ; elle véhicule une image de leur corps et, au-delà, toute une psychologie (on parle de voix chaude, de voix blanche, etc.). »

Roland Barthes (avec Roland Havas), « Écoute », 1977[1]

« L’écoute est peut-être l’activité la plus discrète qui soit. C’est à peine une activité : une passivité, dit-on, une manière d’être affecté qui semble vouée à passer inaperçue. Quelqu’un qui écoute, ça ne s’entend pas. »

Peter Szendy, Écoute. Une histoire de nos oreilles, 2001[2]

« Krapp. […] Bobiiine! (Sourire heureux. Il se penche,

place la bobine sur l’appareil, se frotte les mains.) Ah ! »

Samuel Beckett, La Dernière Bande, 1958[3]

Le premier dispositif sonore de l’acteur·rice est sa voix, comme en témoigne une grande partie de l’histoire du théâtre en France, que l’on pense à la déclamation classique, qui inscrit l’art théâtral dans la lignée du De oratore de Cicéron, ou à la « voix d’or » de Sarah Bernhardt. Selon « cette monstre sacrée », « la voix est l’instrument le plus nécessaire à l’artiste dramatique »[4]. L’enseignement de Jouvet au Conservatoire entérine de manière exemplaire ce primat du travail vocal et du « bien dire » dans le but de transmettre le texte le mieux possible, en s’appuyant principalement sur la prononciation, l’articulation, l’intonation, le phrasé, l’harmonie et le timbre. D’après Dullin, de même, « on pourrait ramener la technique élémentaire du comédien à deux notions […] : 1. Savoir bien respirer […] 2. Savoir se faire entendre et pour cela acquérir une bonne diction. »[5] Ainsi, comme le rappelle Odette Aslan dans L’Acteur au XXe siècle[6], l’art oratoire a dominé la formation des comédien·nes jusque dans les années 1950. Bien qu’en rupture avec cette tradition déclamatoire et texto-centriste, Artaud appelait lui aussi à revenir « aux sources respiratoires, plastiques, actives du langage […], c’est-à-dire que les mots […] soient entendus sous leur angle sonore, soient perçus comme des mouvements »[7]. Aujourd’hui, on retrouve, par exemple, ce paradigme de l’acteur·rice proférateur·rice avec « l’acteur pneumatique » défendu par l’auteur et metteur en scène Valère Novarina : « le seul endroit où ça se passe […]. Là d’où s’expulse la langue qui sort, dans l’endroit d’éjection, dans l’endroit d’l’expulsion d’la parole, là d’où elle secoue le corps entier »[8]. En leur demandant de donner le texte à « voir par les oreilles »[9], Novarina met en avant une fonction instrumentale des interprètes comme corps sonores capables de renouveler l’écoute des spectateur·rices.

Mais qu’en est-il de l’écoute des interprètes, de leurs sens de l’ouïe et de l’attention ? « L’acteur·rice observe tout, tout le temps, et aussi de manière auditive »[10], explique Emmanuelle Lafon qui, ces dernières années, a notamment joué à partir d’enregistrements sonores dans des spectacles de l’Encyclopédie de la parole et d’Émilie Rousset. Absente du Dictionnaire critique de l’acteur[11], l’écoute est mentionnée dans certains dictionnaires du théâtre avant tout comme l’attention envers un·e partenaire de jeu (« bien écouter son interlocuteur, suivre attentivement son récit, le commenter du geste et du regard, faire comprendre au spectateur les sentiments qu’il fait naître en vous sans cependant chercher à accaparer son attention au détriment de l’acteur qui parle »[12]) et, de manière métaphorique, comme l’attention prêtée au texte. Claude Régy, par exemple, qui pratiquait une forme de mise en scène épurée et minimaliste, demandait à ses acteur·rices d’« écouter l’écrit » :

le matériau fluide doit précéder et traverser les acteurs comme la musique le fait des instrumentistes. Il faut donc écouter […], laisser passer ce qui demande à passer. Écoute de toutes les voix du texte[13].

De manière plus littérale et souvent militante, les théâtres du réel, et en particulier le théâtre verbatim anglo-saxon[14], ont opéré un déplacement de l’écoute du texte et du partenaire vers l’écoute du monde : invité·es à se mettre à l’écoute de toutes les voix de la société, les interprètes élaborent une théâtralité fondée sur l’oralité de personnes réelles (« spoken words of real people ») qu’ils et elles ont interviewées. L’usage est qu’une fois retranscrites, ces paroles sont portées au plateau par celles et ceux qui les ont collectées. Au sein du théâtre verbatim ou « docudrama » anglo-saxon, l’utilisation d’enregistrements sonores « bruts », non retranscrits, est une pratique originale et relativement récente dont l’une des artistes pionnières est l’actrice et autrice afro-américaine Anna Deavere Smith. Pour Fire in the miror (1992), elle a collecté les témoignages d’une vingtaine de personnes liées aux émeutes ayant eu lieu à Crown Heights à Brooklyn en 1991 puis elle a répété en réécoutant les entretiens jusqu’à s’approprier leurs manières de parler et être capable de les reproduire sur scène sans recourir aux enregistrements. À l’inverse, Rosalyn Oades en Australie ou Alecky Blythe en Grande-Bretagne sont reconnues pour avoir inventé une forme de verbatim headphone theatre dans lequel les acteur·rices performent les propos collectés à l’aide d’une ou deux oreillettes[15]. En France ces dernières années, dans des esthétiques et avec des visées différentes, on a pu observer une même dynamique de restitution des voix notamment dans les spectacles du collectif l’Encyclopédie de la parole et dans ceux d’Émilie Rousset[16].

Que se passe-t-il lorsque la matière première de l’interprète n’est ni un texte ni une retranscription mais un enregistrement de paroles ? « L’angle sonore » des mots (Artaud) n’est-il plus à vivifier par l’interprète dès lors qu’il préexiste sur une bande-son ? Dans le cadre d’une enquête en cours sur les usages des documents par les acteur·rices[17], cette contribution propose d’analyser le travail des interprètes de deux compagnies françaises, John Corporation, dirigée par Émilie Rousset, et l’Encyclopédie de la Parole (EdP) dont le directeur artistique est Joris Lacoste. Bien qu’ayant des esthétiques et des théâtralités très différentes, ces artistes ont en commun de développer leurs créations à partir d’enregistrements sonores et non d’un texte écrit : au début du processus de répétition, les comédien·nes ne reçoivent pas un script mais une bande-son, c’est-à-dire un cut up ou collage d’enregistrements élaboré par Émilie Rousset (en collaboration avec Maya Bocquet et Louise Hémon selon les spectacles), ou un playlist ordonnée de documents sonores issus de la base de données de l’EdP[18].

Quelles « opérations »[19] particulières la nature sonore du document demande-t-elle aux interprètes pour se préparer, répéter et jouer ce document ? Comment s’articulent leurs propres voix à une autre voix enregistrée ? Les théâtralités sonores contemporaines nécessitent-elles des interprètes nouveaux·elles ? Quels sont les moteurs du jeu qu’elles sollicitent, déplacent ou réactivent ? Le modèle musical est-il pertinent pour décrire ces pratiques actorales à partir d’enregistrements sonores ? En s’appuyant sur une sélection de citations extraites d’entretiens individuels et de rencontres publiques avec les interprètes[20], les notes qui suivent esquissent un portrait de groupe de ces interprètes des nouvelles théâtralités sonores documentaires[21], afin de contribuer, de leur point de vue d’interprètes, à l’analyse de la « chaîne du son » dans le contexte du « tournant acoustique des arts vivants contemporains » dont ce chantier prend acte.

Qui parle ? Qui écoute ?

Les spectacles d’Émilie Rousset[22] puisent dans des archives audiovisuelles pour donner à entendre des paroles de « spécialistes », comme l’indique le nom du premier spectacle dans lequel la metteuse en scène a eu recours à un dispositif d’écoute pour acteur·rices et spectateur·ices. Dans Les Spécialistes, les acteur·rices écoutent une parole sachante (porteuse d’un vocabulaire et d’une rhétorique spécifiques) à travers des écouteurs dans le même temps qu’ils et elles la restituent au micro à un public équipé de casques. Se demandant « comment une pensée se construit, se transmet de la bouche de la personne interviewée, à celle des comédiens, aux oreilles des spectateurs », Émilie Rousset a créé dans ce même type de dispositif le spectacle Reconstitution : Le procès de Bobigny, écrit avec Maya Boquet (2019). Le spectacle ne fait pas entendre le célèbre procès de 1972, dont il n’existe pas d’archives sonores, mais des entretiens que les deux co-autrices ont menés auprès d’une dizaine de témoins ou commentateur·rices de l’événement. Placé sur scène ou dans des espaces non théâtraux, le dispositif évoque une installation de type muséal, proposant au public une déambulation libre entre plusieurs postes d’écoute. Une quinzaine d’interprètes sont réparti·es dans l’espace, chacun·e assis·e devant un micro relié à des casques pour un cercle d’une vingtaine de spectateur·rices. Un cartel présente la personne dont l’interprète restitue les propos ; la photocopie d’un extrait du procès-verbal de 1972, sur lequel l’entretien s’est appuyé, est également disponible au pied du cartel pour chaque cercle d’écoute. Dans ce dispositif, les acteur·rices et les spectateur·rices portent des écouteurs.

Dans d’autres spectacles, seul·es les acteur·rices sont équipé·es d’écouteurs pour transmettre ces paroles spécialisées : c’est le cas dans Rencontre avec Pierre Pica, dialogue entre Émilie Rousset et le linguiste Pierre Pica, incarné·es au plateau par Emmanuelle Lafon et Manuel Vallade (2018), et dans des spectacles écrits en collaboration avec la documentariste Louise Hémon, notamment Rituel 4 : Le Grand Débat (2018, avec Emmanuelle Lafon et Laurent Poitrenaux), créé à partir des archives des débats de l’entre-deux tour des élections présidentielles, Les Océanographes (2021, avec Saadia Bentaïeb et Antonia Buresi), à partir d’entretiens avec des océanographes et du film Racleurs d’océans d’Anita Conti, et Rituel 5 : La Mort, écrit à partir d’interviews avec des spécialistes du funéraire (2022, dans le cadre de l’opération Talents Adami). Dans ce dernier spectacle, les interprètes réalisent également un playback de leur propre voix sur un film que l’on croit être en direct. À la différence du dispositif utilisé pour Les Spécialistes et Reconstitution, ces représentations sont scénographiées de manière frontale et ne proposent pas de casques au public. Les acteur·rices y sont équipé·es d’oreillettes de manière discrète et non ostentatoire, de sorte que les spectateur·rices peuvent ressentir une grande maîtrise ou une certaine étrangeté dans leurs adresses et leurs présences sans nécessairement les rattacher à ce dispositif d’écoute en direct. Dans ses derniers spectacles, Émilie Rousset continue d’explorer d’autres types de dispositifs sonores, par exemple dans Playlist politique (2023) en rendant visible l’écran de son ordinateur sur lequel sont présents des dossiers aux titres évocateurs (« Interviews », « Ode à la joie », « Hymnes »…) dont s’emparent les interprètes. Le spectacle affiche ainsi non seulement son matériau-source, mais aussi le dispositif technique nécessaire à l’enregistrement et à sa diffusion. Paysages partagés (2023) ne recourt pas à la restitution à l’oreillette mais nécessite des casques pour l’écoute du public en plein air.

Pour le collectif l’Encyclopédie de la parole[23], nous sommes tou·tes des spécialistes (sa devise est « nous sommes tous des experts de la parole »), et c’est donc à partir d’un vaste corpus de formes parlées non hiérarchisées que se déploient les créations. Partant du principe que les formes de la parole (ses mélodies, rythmes ou silences) sont aussi signifiantes que les propos qu’elle véhicule, les interprètes de l’EdP s’efforcent de reproduire vocalement la musicalité propre à chaque parole enregistrée, sans oreillette, par un apprentissage et une restitution mélodiques du document sonore. Ils et elles apprennent par cœur les enregistrements. Alors que certains dispositifs d’Émilie Rousset rendent visible l’écoute de l’acteur·rice en train de restituer l’enregistrement, les écouteurs éventuellement utilisés en répétition pour cet apprentissage disparaissent donc dans les spectacles de l’EdP.

La chorale, le concert ou récital, le jeu d’enfant ou encore le juke-box sont quelques-uns des dispositifs d’adresse explorés par les membres du collectif. Parlement (2009), blablabla (2017) et Jukebox (2019) sont des pièces pour une seule interprète, qui reproduit successivement une pluralité de voix, tandis que les suites (Suite n° 1 en 2013, Suite n° 2 en 2015, Suite n° 3 en 2017) sont des formes chorales et polyphoniques déployant un travail sur l’unisson, le canon ou les dissonances, par exemple, sous la direction d’un chef de chœur (Nicolas Rollet). Ce travail choral peut avoir des conséquences sur la restitution de l’enregistrement, la composition du chœur impliquant notamment d’harmoniser les grains de voix et les timbres. Dans le cas particulier de Jukebox, ce sont les spectateur·rices qui déclenchent la parole de l’actrice, en choisissant un titre sur un menu distribué au début du spectacle, de la même manière qu’ils et elles appuieraient sur le bouton d’un juke-box pour écouter un disque : Ghita Serraj interprète à la demande les enregistrements. À l’inverse dans blablabla, c’est l’interprète elle-même (Armelle Dousset ou Anna Carlier) qui, au moyen d’une sorte de tablette musicale développée avec l’Ircam, lance un extrait sonore puis le reproduit. Le spectacle blablabla est le seul de l’EdP dans lequel on entend les enregistrements-sources (un extrait de dessin animé, une conversation à l’école, par exemple), à l’exception de Suite n° 4 (2020) qui, de manière radicale, fait entendre des voix enregistrées en l’absence de tout·e comédien·ne présent·e sur scène.

Certain·es interprètes, comme Emmanuelle Lafon, Ghita Serraj ou Olivier Normand, travaillent avec les deux compagnies, ce qui laisse penser que la nature sonore du document nécessite une technicité particulière et façonne un type particulier d’interprète, avec des outils (bandes sonores, casque d’écoute, retranscriptions) et des appuis de jeu (mélodie, diction, énergie, corps) qui leur sont propres. En quoi répéter et jouer à partir de documents sonores, qu’ils soient appris par cœur ou restitués à l’aide d’une oreillette, modifie les techniques et moteurs de jeu ? Quels paramètres de la répétition s’en trouvent transformés, que ce soit, par exemple, la mémorisation, l’approche du rôle, la relation aux partenaires de jeu et au·à la metteur·se en scène, ou encore le temps de préparation ? Pour répondre à ces questions, le choix de publier des bribes d’entretiens, tel un florilège ou une anthologie de citations qui juxtapose des expériences différentes, vise à mettre en valeur des récurrences dans les témoignages des artistes, à ce stade de l’enquête, pour pouvoir ensuite monter en généralité et tenter d’esquisser les grandes lignes d’un (nouveau) modèle actoral[24].

À l’écoute d’une autre voix :

l’ouverture d’un espace de jeu

J’adore travailler sur le documentaire. J’adore la vraie parole. Avec l’enregistrement, je dois m’abandonner et ça devient un arrière-plan, presque un fantôme qui m’accompagne.

Saadia Bentaïeb, Les Océanographes

Le rapport contraignant au document est très riche, car on peut, là, déjà, commencer par se défaire de soi, l’important étant en premier l’écoute du document. À restituer un document, on part moins encombré. L’ego est très important pour un·e acteur·rice, très encombrant et très attachant à la fois. […] J’aime ce rapport au document comme à une partition parce qu’il y a une dimension technique, un peu secrète, intime – comme dans l’écriture de Racine, Koltès ou Copi, par exemple, et peu importe si, par technique, j’entends quelque chose de complètement inventé ou de codifié depuis des siècles comme la versification. Ces jeux de contrainte, de respect et de transgression, c’est ce qui m’a amenée le plus loin dans la disponibilité, le lâcher-prise au présent de la représentation.

Emmanuelle Lafon, sur son travail avec l’EdP

Pour faire simple, je te dirais que c’est tout bonnement jouissif de glisser dans une parole, un geste déjà créé et d’emprunter les chemins vocaux d’une personne que l’on ne voit pas… La voix véhicule tant de choses… […] Se positionner en instrument pur est aussi assez exaltant : pas besoin de s’encombrer d’une interprétation personnelle, n’être que passeur mais teinter cela de ce que nous sommes.

Marine Sylf, Suite n°1 (redux)

Il y a un écart de jeu possible, un espace de jeu différent possible, un espace de mobilité, de création, d’étrangeté à nous-même, parce qu’il y a une voix avec son grain très subjectif qui est diffusée en nous, et je pense que cela ouvre un espace de jeu. C’est difficile à expliquer, ce n’est pas pour faire des mystères, mais ce n’est pas facile à expliquer…

Antonia Buresi, Les Océanographes

Si je devais jouer Titus et Bérénice, j’aurais l’impression que je dois me charger de quelque chose. Là, je dois faire le vide pour être absolument disponible et, ce n’est pas très joli à dire, me faire pénétrer par la voix. […] Ce n’est pas moi qui invente et qui écris. Il y a un fantôme, qui a un souffle, un corps, avec lequel je peux travailler.

Ophélie Ségala, Rituel 5 : La Mort

Avec l’oreillette, tu restes surpris de ce que tu dis, tu observes quelles images apparaissent. Ce n’est pas toi qui sollicites tes images, c’est la voix que tu as dans l’oreille qui fait émerger les images et la parole. Pendant certaines représentations, j’affine les images qui viennent, j’en découvre de nouvelles, je me marre !

Manon Hugny, Rituel 5 : La Mort

Au début, avec la bande, je me sentais enfermée, un peu isolée des autres, de l’écoute du public, et puis à un moment donné, quelque chose de moi s’est ouvert différemment. Je respire différemment : je suis dans mon oreille mais je sens que mon cerveau fonctionne différemment. Je suis moins dans la production. Toute mon attention est à écouter ce qui se passe et à me laisser traverser, cela concentre ma volonté de produire – qui est toujours un problème quand on est comédien. J’atteins une forme de lâcher prise technique et contraint.

Anaïs Gournay, Rituel 5 : La Mort

Par rapport à ma pratique de comédienne, j’aurais tendance à définir les spectacles de l’Encyclopédie de la parole d’abord comme des performances avant de parler de documents ou de théâtre documentaire […]. Il n’y a pas de jeu d’acteur dans le sens traditionnel du terme. On n’interprète pas le texte, on ne met pas d’intention propre, au contraire, on efface toute tentation de jeu qui pourrait altérer ou modifier la parole. L’idée, c’est d’être le plus fidèle possible au document.

Ghita Serraj, Jukebox

Plaisir et mystère, difficulté à nommer : d’emblée, la parole des interprètes atteste la singularité des sensations et des méthodes activées par la restitution d’enregistrements sonores. Le plaisir est évoqué de manière récurrente et affirmative (« j’aime », « j’adore », « jouissif »). À quoi tient-il ? Plaisir de « se glisser » dans de « la vraie parole » : la parole enregistrée libère d’un certain parler théâtral codifié et fait entrer en scène des paroles ou des formes de la langue qui y sont d’habitude peu entendues (paroles d’invisibilisé·es, paroles jugées trop prosaïques ou à l’inverse trop érudites, scories et tics de langage, etc.). L’enregistrement permet ainsi à l’acteur·rice d’enrichir sa palette de jeu en évitant les clichés des sociolectes mal imités. Il aide l’acteur·rice à rester connecté·e avec la réalité théâtrale, l’ici et maintenant de l’énonciation, et peut ce faisant être vecteur également de forts effets de réel pour le public. Emmanuelle Lafon en témoigne au sujet de ses collaborations avec les deux compagnies : « je n’aurais jamais imaginé m’exprimer de cette manière, ou faire parler mon personnage comme ça […]. En travaillant de cette manière, j’ajoute mille couleurs et nuances à ma palette d’interprète », dit-elle au sujet des enregistrement appris par cœur et restitués avec l’EdP. Au sujet du travail à l’oreillette avec Émilie Rousset, elle témoigne également :

Avec l’oreillette, on a encore le modèle du spontané avec les aspérités, les malfaçons du parler oral. Cette spontanéité touche à la grande question de l’acteur qui essaye toujours de retrouver la première fois[25].

Plaisir également de se laisser « traverser », de s’effacer : en travaillant à partir de cette oralité qui lui préexiste, l’interprète devient un « instrument » qui se laisse habiter par une autre voix que la sienne, porte-parole ou passeur·se. Cette posture est difficile à saisir, entre activité (restituer, rejouer, reproduire la bande) et passivité pour se laisser « pénétrer » par la voix (« glisser », « dépossession », « m’abandonner »). La question de la légitimité à parler au nom d’un·e autre n’est pas un élément qui émerge dans les entretiens menés à ce stade de l’enquête. Les interprètes expriment avant tout le sentiment d’une libération ou d’une suspension par rapport à certaines prérogatives de l’acteur·rice (« pas besoin de s’encombrer d’une interprétation personnelle », « se défaire de soi »). « L’important étant en premier l’écoute du document », les interprètes disent être « moins dans la production », ne pas devoir décider d’une interprétation, pouvoir « lâcher prise » en se mettant à l’écoute de la voix et des images plutôt qu’en ayant à les produire. S’approprier un enregistrement sonore est donc au prime abord une technique qui exige un certain don ou abandon de soi, que l’on peut rapprocher de certaines pensées de l’acteur·rice comme « viduité » (Louis Jouvet) ou « épochè » (Roland Barthes) :

Tu n’incarnes rien. Tu es plus ou moins « incarné par » et ceci est le point essentiel. C’est cela que j’appelle le « comédien désincarné » ; c’est quand tu n’es plus toi-même, mais seulement le mannequin, ce vide, ce creux, inconscient et conscient de cette inconscience, de cette modestie, de cette servilité humble – vide-toi de toi-même ; c’est le commencement de cette pratique ; c’est ainsi que tu t’emploieras mieux, que tu seras le plus comblé de toi, c’est par les âmes des personnages que tu joues[26].

Traversé ainsi par la langue de l’autre, le passeur ne retient que malgré lui ce qui lui appartient. Sa transparence s’exerce comme à son insu. Cette acceptation de ce qui lui est irréductible, non par vouloir mais par défaut de ne pouvoir rien y faire, lui procure alors la plus grande des libertés d’interprétation […]. Demeure seule visible alors sa singularité, exposée, entière, sans effets d’imitation. Devenu comme poreux, il ne donne plus que ce qu’il sera seul à ne jamais voir, cela doit alors n’être plus que son seul souci technique, maîtrise pour laisser échapper, une sorte de « non-vouloir-saisir » d’un acteur « barthien » à inventer[27].

Les acteur·rices sonores inventent-ils et elles un jeu neutre ? Au sujet de son travail avec l’EdP, Emmanuelle Lafon évoque une forme (utopique) de restitution « au degré zéro »[28] du jeu, c’est-à-dire sans intention ou interprétation propre, focalisée sur la reproduction formelle et mélodique du discours. En raison de cette absence de jeu, au sens de métamorphose de l’acteur·rice en personnage, Ghita Serraj, qui débute Jukebox en son nom propre, associe plutôt son travail avec l’EdP à de la performance.

Ces plaisirs d’acteur·rices expérimentant d’autres formes de présence ont pour corollaire l’expression d’une difficulté à expliciter les rouages précis de ce mode de jeu à l’écoute de la voix d’un·e autre (« difficile à expliquer », « difficile à décrire »). Il n’est pas rare que les interprètes, de manière générale, expriment de la difficulté à nommer et décrire leur jeu, mais il est frappant ici de constater la récurrence de la mention d’un support de jeu « fantôme » par lequel se laisser habiter. Ce type de jeu renouerait ainsi avec une pensée de l’interprétation comme rituel mystérieux, réservé à des initié·es (« une dimension […] secrète, codée », « un fantôme »), et réactiverait l’idée du théâtre comme lieu où faire parler les absent·es et les mort·es. L’oscillation entre le plaisir, la contrainte technique et le secret, semble, dans tous les cas, produire un fort sentiment de liberté. Une liberté au présent, allégée de l’ego et dialoguant secrètement avec la voix d’un·e autre physiquement absent·e. C’est dans ces conditions, comme le dit Antonia Buresi, que « s’ouvre un espace de jeu ».

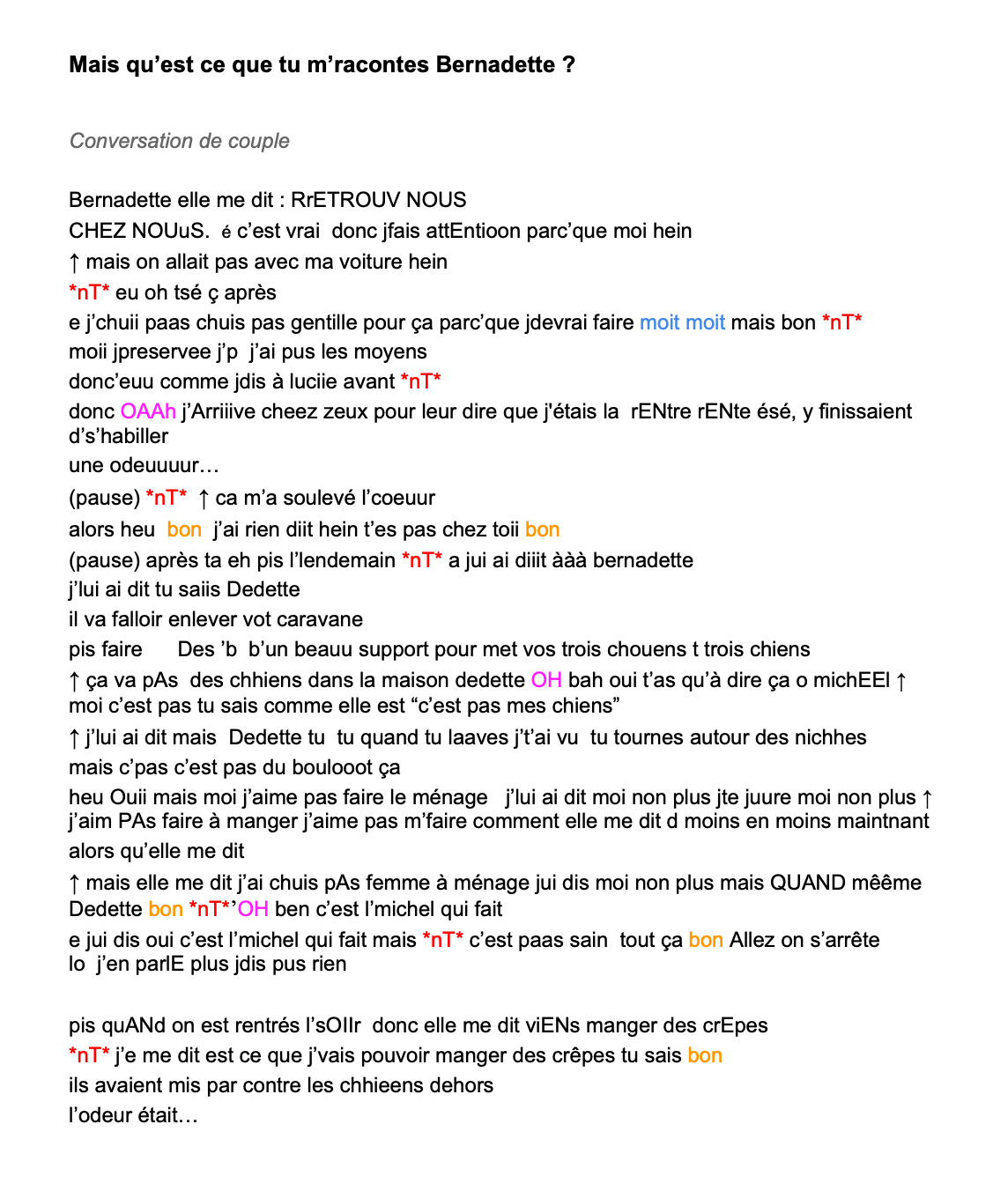

Mais qu’est-ce que tu m’racontes Bernadette ?

Conversation domestique, enregistrement personnel, 2018

© L’Encyclopédie de la parole

Mais qu’est-ce que tu m’racontes Bernadette ?

Extrait de la transcription

© Ghita Serraj

Mais qu’est-ce que tu m’racontes Bernadette ?

Ghita Serraj dans Jukebox

Conception et mise en scène d’Élise Simonet et Joris Lacoste – L’Encyclopédie de la parole

Création en mai 2019 au T2G (Gennevilliers)

Processus de répétition avec la bande sonore

Contrairement à l’approche que je peux avoir pour m’approprier un texte écrit – le lire, rentrer dans le rythme du texte grâce à sa ponctuation, son style, le mémoriser d’abord visuellement puis dans la bouche afin de le mâcher, d’en ressentir l’essence, et enfin dans l’espace pour trouver sa physicalité et mieux le comprendre, l’intérioriser et créer ce qui existe en deçà et au-delà des mots – l’approche de l’Encyclopédie de la parole oblige à agir autrement. La parole ayant déjà été produite, d’une part, et devant la produire à mon tour, d’autre part, l’apprentissage est passé par le sonore. Écouter des centaines de fois un document, pour en extraire la musique – ses accents, ses cadences – sans s’attacher au sens. L’intériorité vient après, lorsque la production de telle parole précise avec tel rythme, telle musicalité, etc., va plonger l’interprète dans une situation donnée. Il ne s’agit en aucun cas et à aucun moment d’une approche psychologique d’un personnage.

Raffaella Gardon, Suite n° 1 (redux)

Le travail pour les comédiens de l’Encyclopédie se fait en trois temps. D’abord la transcription des documents, qui est faite par l’interprète, ensuite l’apprentissage et puis le travail de mise en scène, qui a été plus pour nous une recherche et un choix sur la façon dont on allait restituer la parole dans l’espace. Avec la partition, j’écoutais les documents partie par partie, phrase par phrase, et puis je les répétais […]. J’ai eu deux séances de travail avec un coach vocal pour un document extrait de Game of Thrones doublé par un acteur qui fait vibrer ce qu’on appelle les fausses cordes. Je ne les avais jamais sollicitées avant, je ne savais même pas que ça existait, et je n’arrivais pas à les utiliser !

Ghita Serraj, Jukebox

Des couches et des couches : écouter, comprendre, comprendre le mouvement de la pensée de cette femme, et au bout d’un moment prendre la liberté de s’évader du ton. […] C’est un travail passionnant, presque à l’envers de ce qu’on fait d’habitude puisque d’habitude on commence par apprendre un texte et puis on se demande comment l’interpréter.

Saadia Bentaïeb, Les Océanographes

Tout le travail de cette création a été de me dire comment je crée mon temps à l’intérieur d’une bande qui n’est pas tienne. C’est un travail par couches, c’est de la détente, c’est une manière de trouver l’arc de la pensée, de nettoyer ou finir des phrases qui ne le sont pas sur la bande : qu’est-ce que je choisis d’oublier ou de mieux faire entendre ?

Anaïs Gournay, Rituel 5 : La Mort

Je m’approprie un montage, mais sans reprendre la musicalité des paroles. J’incarne les flux de pensée d’un·e locuteur·rice à un moment X, dont le propos a été contourné, agencé, révélé par le geste d’écriture des autrices. Je travaille en étroite collaboration avec Romain Vuillet, ingénieur du son, qui a la main sur cette partition sonore ! Pendant les répétitions, il finalise la bande sur mesure selon mes besoins d’interprétation, car il y a toujours un décalage entre écouter et interpréter : on ajoute un temps pour que mon corps respire, on en réduit un autre pour suivre l’effet de surprise que je veux jouer au moment d’un changement brusque d’idée, on ralentit pour laisser de la place à l’interaction avec les spectateurs, ou avec les partenaires à qui je m’adresse, etc. De mon côté, je travaille beaucoup sur le contenu que je n’apprends pas, mais que j’étudie, éprouve, de très près.

Emmanuelle Lafon, au sujet de son travail avec Émilie Rousset

Les interprètes des deux compagnies témoignent d’une préparation par étapes, « couches » ou « strates », allant progressivement de l’appropriation de la bande à son interprétation. Ce travail d’écoute nécessite une organisation particulière des répétitions. Émilie Rousset dit avoir d’abord eu recours à l’oreillette par manque de temps et de moyens : elle a commencé à l’utiliser, car elle ne pouvait pas rémunérer de longues périodes de répétition et exiger l’apprentissage de textes si spécialisés, et puis c’est devenu une méthode de travail et une esthétique. Les Océanographes a ainsi été monté en seulement trois semaines de travail : la première semaine a été dédiée à l’écoute, au visionnage et à la lecture de documents afin que les deux actrices accumulent le plus de connaissances possibles sur le sujet pour comprendre et concrétiser les propos qu’elles allaient porter (savoir ce qu’est un chalut de pêche par exemple, en avoir une image). Rituel 5 : La Mort qui met en jeu huit interprètes a été monté en quatre semaines. Pour Jukebox, Ghita Serraj a travaillé un mois en préparation (apprentissage des enregistrements, retranscription, coaching vocal) et une semaine seulement pour la mise en scène avec Joris Lacoste et Élise Simonet.

La préparation solitaire, en amont des répétitions, est donc très importante pour les interprètes. Elle consiste principalement à écouter et à réécouter les bandes sonores pour comprendre les mouvements de la parole et de la pensée. Ainsi, l’une des premières opérations du jeu à être modifiée est celle de la mémorisation. L’EdP stimule une mémoire mélodique, musicale : « l’apprentissage par cœur se fait grâce à la répétition. Contrairement à un texte ordinaire, l’automatisme généré par la répétition est souhaité (alors qu’avec le texte on ne veut évidemment pas fixer de mélodie), puisque ça ancre en moi le mouvement de la parole », explique Ghita Serraj. À l’inverse, l’oreillette dispense les interprètes d’Émilie Rousset de l’apprentissage d’un texte mot à mot et ne permet pas d’imitation mélodique étant donné que la bande est un montage disparate de fragments d’entretiens.

La méthodologie de l’EdP se laisse décomposer en plusieurs étapes distinctes, successivement appliquées : l’écoute, la reconnaissance des phénomènes de parole, décomposés segment par segment, la retranscription textuelle puis la mise en partition. Comme dans le théâtre verbatim, les interprètes participent parfois à la collecte de documents et à des « ruches », temps d’écoute collective des enregistrements pour y repérer les formes de la parole. Une fois les documents sélectionnés, leur transcription textuelle permet d’établir une partition, où sont notés les rythmes, intensités, respirations de la parole écoutée : « ce texte présente la stabilisation d’une écoute faite en amont du travail d’interprète », explique Nicolas Rollet[29]. Dans le cas des formes chorales comme Suite n° 1, la partition a été réalisée par Joris Lacoste et Nicolas Rollet de façon à proposer un système de notation commun. Dans le cas des soli (Parlement, Jukebox), transcription et partition ont été faites par les interprètes elles-mêmes, qui peuvent inventer leurs propres codes. Cette partition est un appui important pour l’apprentissage du document et pour le jeu : elle préfigure l’interprétation, en indiquant, comme en musique, quel rythme ou quelles accentuations adopter[30]. Pour les formes chorales de l’EdP, une des spécificités de la répétition est la présence d’un chef de chœur, Nicolas Rollet, chargé de la perfection formelle de la restitution avant que Joris Lacoste n’élabore la mise en scène. Cette direction a été filmée à la demande des interprètes pendant les répétitions de Suite n° 1 (redux) : grâce à la captation vidéo du corps du chef de chœur en situation collective de répétition, corps dans lequel s’incarnent certaines informations de la partition, chaque interprète a pu continuer seul son apprentissage des documents.

Mais que font les interprètes des spectacles d’Émilie Rousset pour répéter s’ils et elles ne doivent pas apprendre le texte ? Restituer la bande sonore est décrit comme un renversement des habitudes de travail de l’acteur·rice (« presqu’à l’envers ») dès lors que l’apprentissage des mots n’est pas une étape préalable aux répétitions. Avec Émilie Rousset, les interprètes ont à connaître la structure globale du document et les grandes articulations de la pensée écoutée. Pour parvenir à cette compréhension profonde de la pensée des personnes interprétées, ils et elles sont invité·es à faire des recherches et à beaucoup se nourrir autour du document sonore. Dans le travail de l’EdP au contraire, l’interprète peut restituer tout sujet sans en avoir une bonne connaissance et même dans une langue qu’elle ou il ne connaît pas. Dans les deux cas, contrairement à l’apprentissage « à plat » d’un texte pour lequel les interprètes s’efforcent en général de ne pas plaquer de mélodie, la bande-son impose d’emblée une certaine rythmique ou une énergie qu’ils et elles doivent intégrer. Dans ces processus, l’intériorité et l’interprétation personnelle ne sont donc pas des points d’entrée mais des conséquences d’une familiarité acquise peu à peu avec l’enregistrement sonore.

Jouer avec la bande-son dans l’oreille ressemble au travail d’un·e traducteur·rice simultané·e mais demande également à l’acteur·rice de mener un travail dramaturgique d’adaptation et d’écriture en direct avec la bande-son. Les coupes réalisées dans les enregistrements originaux, pour réduire deux heures d’entretien en une bande d’une quinzaine de minutes pour Reconstitution par exemple, nécessitent de la part de l’acteur·rice de recréer des articulations par-dessus la bande. En raison du montage, l’intonation entendue dans l’enregistrement ne fonctionne pas, un saut de pensée a eu lieu, un segment de phrase a été extrait : par son phrasé et ses intonations, l’acteur·rice doit recréer du lien entre différents fragments de pensée comme si elle ou il était en train de produire cette pensée ici et maintenant. Afin de réduire en partie ce « décalage entre écouter et interpréter », Emmanuelle Lafon demande à travailler en collaboration avec l’ingénieur du son, qui lui prépare des bandes sur mesure en intégrant des temps nécessaires à son interprétation.

L’interprétation se construit ainsi par « couches » successives, qui s’ajoutent au document sonore : des recherches sur la vie et les convictions du·de la locuteur·rice, la compréhension de son « arc de pensée », la construction d’une oralité de la transmission, d’un regard et de gestes en soutien de cette pensée en train de s’énoncer, et l’intimité que chaque interprète apporte. Repérer, par exemple, des moments de doute ou d’affirmation, de provocation, ou bien les anecdotes et les histoires racontées par le·la locuteur·rice offre des appuis de jeu pour retisser un fil global de la pensée. « Il ne suffit pas de répéter les mots qu’on entend à l’oreillette, explique Ghita Serraj, il faut avoir la structure globale en tête. La pensée, tout au long du document, est comme un fil qu’on suit. […] Et, il faut que ça avance : dans la parole, dans la pensée, dans le corps. »

« La voix qui agite ton corps » :

ni incarner une personne, ni jouer un personnage

C’est un jeu de la rigueur et du sentiment, une oscillation coupable et joyeuse à être la parole d’un autre plutôt que cet autre en soi, c’est une désincarnation.

Frédéric Danos, Suite n°1

D’une certaine façon, le personnage n’existe pas, il n’a pas de contour. L’interprète ne peut donc pas essayer de le singer. Il est uniquement l’instrument pour restituer cette parole et devient personnage uniquement aux yeux du public au moment où il énonce cette parole. Il n’y a pas d’avant et d’après, pas de transformation de l’interprète avant l’émission. La parole va façonner le visage, puisque l’appareil oratoire va se plier aux sons qu’il doit reproduire et c’est à ce moment que l’intériorité naît et la façonne. Il ne s’agit pas d’être acteur-créateur dans cette aventure mais bien le vecteur d’une parole déjà produite qui est en réalité le seul personnage de l’histoire.

Raffaella Gardon, Suite n°1 (redux)

Ce n’est pas parce qu’on a une oreillette qu’on va devenir Anita Conti ou Dominique Pelletier. Il ne s’agit pas de devenir ces personnes, il s’agit d’être traversé par leurs pensées, d’adopter leurs façons de penser […]. Il ne s’agit pas d’incarner : c’est de l’incarnation de pensées, peut-être qu’on pourrait le dire comme cela […]. Ce travail m’a totalement déplacée. Si j’avais eu un texte, j’aurais choisi une interprétation alors qu’ici Anita peut imposer une soudaineté, des ruptures. Je peux ne pas le jouer. Je peux reprendre un peu les rênes dans le sens où ce n’est pas elle qui dicte tout mais elle est là quand même. Je suis un peu sa marionnette, tout en restant totalement moi-même. Il faut absorber une certaine énergie de la personne. […] Dans les répétitions, je sentais que commençait à m’habiter un corps qui n’était pas tout à fait le mien… Je flotte un peu parfois. La parole de cette femme, sa façon de parler, la couleur, l’intensité de sa voix, me donnaient envie de m’ancrer au sol.

Saadia Bentaïeb, Les Océanographes

J’ai l’impression de sentir une forme de possession. Sentir une âme par la voix qui agite ton corps. La question du fantôme n’est pas tant dans la bande que dans la présence scénique. Ce corps présent-absent amène pour moi une sensation spectrale. J’ai l’impression aussi qu’il y a toujours un voile entre moi et les autres, comme s’ils étaient dans une pièce à côté […]. J’ai l’impression d’avoir un partenaire caché. Si je reprends l’exemple de Titus et Bérénice, lorsque je joue une scène entre les deux personnages, tout le public voit les émotions qui nous traversent. Alors que là, je joue avec une personne invisible que personne ne connaît ; il n’y a que moi qui sais quelle est sa voix. C’est très particulier pour être avec le public : tu as un secret caché dans l’oreille.

Ophélie Ségala, Rituel 5 : La Mort

Ce n’est pas évident de remettre en branle l’ici et maintenant. Comment adresser alors que toute l’énergie est prise à écouter ? Ton oreille, ton cerveau, ton corps, sont tendus vers la bande et tes partenaires […]. Parfois j’avais la sensation d’être agressée par la technique. Tu bloques ton oreille, tu empêches ton corps… Comment mon corps peut-il aller à la rencontre de cette technique et surtout de cette manière de penser ? S’il y a un endroit de l’incarnation, c’est celui-là : comment ton corps, tout à coup, transpose une énergie qui te traverse.

Anaïs Gournay, Rituel 5 : La Mort

Il est frappant de remarquer que les interprètes des spectacles d’Émilie Rousset et de l’EdP s’interrogent de manière récurrente sur l’incarnation, et recourent majoritairement à l’idée d’une sorte de non incarnation ou « désincarnation » pour décrire leur travail à partir d’enregistrements sonores. Au sujet de son expérience dans Les Océanographes, Saadia Bentaïeb explique qu’il ne s’agit pas d’incarner une identité, une personne, mais une pensée (« de l’incarnation de pensées »[31]). Le seul personnage, c’est la parole, affirment les interprètes de l’EdP. Dans les deux cas, la bande-son sert un déplacement par rapport à une pensée traditionnelle du jeu comme métamorphose de l’acteur·rice pour incarner un personnage. Ces démarches se démarquent d’autres usages de verbatim sonore, qui visent à rejouer des personnes réelles en recréant leur identité le plus fidèlement possible, comme c’est le cas par exemple dans les Tribunal Plays[32]. L’oreille ne sert pas non plus un jeu distancié et caricatural, comme peuvent l’expérimenter les interprètes du Nature Theatre of Oklahoma qui doivent sur-articuler ou chanter la parole écoutée tout en réalisant une chorégraphie abstraite[33].

L’acteur·rice de l’EdP apprend par cœur et reproduit un rythme et une ligne mélodique pour restituer vocalement des manières de parler. Il ou elle ne force pas sa voix pour imiter le timbre de la voix originale et ne cherche pas non plus à créer une proximité naturalisante de genre, d’âge ou d’origine avec son modèle. Il ou elle incorpore la parole d’un ou d’une autre dans la mesure où il ou elle se glisse dedans et la restitue vocalement, mais sans chercher à devenir cette autre personne ni à reconstituer la situation d’élocution. Corps instruments, mobilisés dans leurs aspects phoniques et vibratoires pour reproduire une partition vocale, les interprètes de l’EdP ne deviennent jamais physiquement les personnes dont ils ou elles reproduisent les paroles. Pourtant, la reproduction de cette parole transforme leurs corps, et c’est sur les fondements physiques de la mise en voix que le travail intérieur et émotionnel peut être développé, sans que ne soient convoqués ni le personnage ni l’imagination créatrice. L’imitation vocale est en effet un phénomène physique aux effets émotionnels : « l’appareil oratoire va se plier aux sons qu’il doit reproduire et c’est à ce moment que l’intériorité naît », témoigne Rafaella Gardon. Ce type de conditionnement organique peut rappeler par certains aspects la biomécanique de Meyerhold[34] et sa vision matérialiste de la musicalité du corps et de la diction comme alternative à la construction psychologique du personnage.

Mais parallèlement à ce phénomène d’empathie vocale ou d’intériorisation par l’imitation vocale, le corps des interprètes de l’EdP est sollicité pour une opération de disjonction entre leur voix et leur gestuelle. L’effet physique et intérieur de ce que produit l’écoute d’une voix n’est pas représenté au public. Les spectateur·rices font l’expérience d’une dissociation entre les partitions visuelle et sonore. Une forme de chorégraphie, élaborée par Joris Lacoste et composée d’une diversité de placements et de gestes abstraits ou empruntés à l’univers de la musique, place les corps des interprètes dans un jeu non naturaliste. Les gestes sont rarement référentiels par rapport à la situation d’énonciation du document. Ce type de verbatim sonore vise donc une authenticité verbale mais aucune identification visuelle ; au contraire, ces décalages entre les propos et les corps produisent une forme de distanciation au service d’un théâtre mental et d’un renouvellement de l’écoute des spectateur·rices.

Les interprètes d’Émilie Rousset se dégagent également d’un travail fondé sur l’identification qui consisterait à imiter des personnes réelles ou bien à construire des personnages sans imiter un modèle mais en s’y identifiant. Ils et elles sont des porte-paroles qui ne cherchent pas à imiter l’identité de la personne dont ils et elles restituent les paroles ni à créer une nouvelle figure. Ils et elles partent d’eux et d’elles-mêmes et de l’énergie de la voix écoutée. N’étant pas appris par cœur et demeurant présent par l’intermédiaire d’une oreillette, le montage sonore « Frankenstein »[35] transmis par Émilie Rousset ouvre un espace de jeu particulier, fait de frottements entre une voix, la pensée qu’elle communique et la mise en voix de l’acteur·rice. Les ruptures mélodiques produites par les coupes et les bruits parasites présents dans la bande rendraient l’intelligence du propos inaudible s’ils étaient respectés. Ce travail d’écoute et de lissage en direct diverge de l’incorporation expérimentée par les interprètes de l’EdP (disparition de la source que l’acteur·rice s’est appropriée et reproduit) puisqu’elle opère par superposition (présence de la source sonore dans l’oreille de l’acteur·rice qui l’oralise et l’unifie en la doublant).

Entrer dans une pensée par l’écoute de sa voix a une incidence sur le corps des interprètes. De manière plus marquée que pour les interprètes de l’EdP qui travaillent sur de brefs fragments sonores, l’écoute produit pour les acteur·rices d’Émilie Rousset une altération du corps (« commençait à m’habiter un corps qui n’était pas tout à fait ma façon… »). Décrite par les interprètes comme une possession intérieure, une forme de ventriloquie ou de marionnettisation, cette corporéité ne débouche pas sur une gestuelle naturelle ou illustrative, et elle ne se laisse pas immédiatement identifier par le public. Le corps à l’écoute se charge de l’énergie du·de la locuteur·rice et accompagne la progression de sa pensée. L’acteur·rice se laisse influencer par la parole écoutée, qui colore la qualité de ses mouvements, tout en étant dirigé·e par Émilie Rousset qui est très attentive aux gestes qui peuvent fluidifier et relancer l’écoute (un léger changement de position par rapport au dossier d’une chaise, des jambes croisées ou décroisées, une main qui se lève et reste suspendue quelques secondes…). L’adresse du regard est également un élément essentiel pour diriger et porter la parole jusqu’au public.

Mais « comment adresser alors que toute l’énergie est prise à écouter ? » Avoir une bande-son dans l’oreille entrave aussi l’écoute que l’acteur·rice peut porter à son public. Les jeunes acteur·rices des Talents Adami de Rituel 5 : La Mort sont nombreux·ses à témoigner de leur première difficulté à jouer dans un environnement sonore complexe. Ils et elles ont dans l’oreille toutes les bandes et cela leur demande une attention particulière pour réagir au jeu de leur partenaire et non à la bande qu’il ou elle est en train de restituer. Il s’agit de se rendre disponible pour plusieurs points d’écoute : son propre enregistrement, ses partenaires qui eux·elles-mêmes sont en train d’écouter des enregistrements, les réactions de la salle. Cette relative séparation d’avec la salle leur a fait découvrir une « autre manière de se laisser regarder », mais aussi le plaisir particulier de porter une parole certes préexistante mais connue de l’acteur·rice seul·e. Les enregistrements sont comme des secrets d’acteur·rices, que le public n’entend pas et dont il ne peut pas lire les retranscriptions, à la différence d’un texte de théâtre.

Acteur·rice instrument, instrumenté·e ou instrumentiste ?

Pour Jukebox, il y a une dimension très technique, un rapport musical aux documents […]. Pour Reconstitution, non, pas vraiment. Ce qui importe ici, il me semble, c’est la pensée et l’individu qui la partage. […] La façon de parler des locuteur·rices « contamine » un peu […] mais sans préméditation et c’était assez ponctuel […]. Je pense qu’il y a à ces moments-là quelque chose qui nous emporte. Comme le phénomène de sympathie dans l’Encyclopédie.

Ghita Serraj, Jukebox et Reconstitution

Il y a une dimension musicale qui se met assez vite en place parce que, comme en musique, on travaille avec la respiration, les silences, les inflexions de voix, les rythmes, les cassures. Il y a quelque chose qui nourrit énormément notre jeu, jusqu’à une deuxième ou troisième étape quand on rentre en dialogue, nous-mêmes, avec nos propres émotions : […] en fait, c’est un travail de collaboration avec cette bande. […] Je pourrais dire qu’il y a quelque chose de cette musicalité qui me plaît beaucoup. J’ai l’impression d’avoir un instrument, parce qu’il y a un rythme aussi.

Antonia Buresi, Les Océanographes

Cela pourrait s’apparenter à de « l’écriture au plateau », avec ses allers-retours de « la table » au « plateau » : on pense un montage, on l’essaie, on enlève des choses, on en rajoute, on modifie, on collecte à nouveau, plus spécifiquement, on revient en arrière, on coupe, on remplace, on file, on voit ce que ça fait d’associer l’image au son, de les dissocier, d’accompagner une parole d’un mouvement, ou pas, comment le corps réagit, on explore des registres de mouvement, d’occupation de l’espace… Tout ça à partir de cette matière fixe et vivante à la fois car détenue par l’acteur·rice.

Emmanuelle Lafon, sur son travail avec l’EdP

Afin de ne pas réduire le jeu à un travail intérieur, Stanislavski convoquait la technique du·de la chanteur·se comme modèle pour l’interprétation de l’acteur·rice[36]. Les acteur·rices interrogé·es en témoignent, travailler à partir d’enregistrements vocaux les conduit à travailler autrement, à mobiliser une acuité d’écoute, une pensée de la forme de la parole, une capacité vocale à parler comme ou avec, et une nature de jeu déplacée, auditive mais désincarnée, littéralement à l’écoute plutôt qu’en force de proposition ou d’invention. L’approche du jeu est clairement musicale pour les interprètes de l’EdP, qui sont des instruments au service de la parole qu’ils et elles reproduisent. Ce travail de copie est d’ailleurs révélé au début de blablabla, qui fait entendre le document avant que l’actrice (Armelle Dousset) ne le reproduise. À première vue, le modèle musical semble moins pertinent pour les interprètes d’Émilie Rousset dès lors qu’un travail d’appropriation du sens et de l’énergie de la pensée restituée prime sur la recherche d’une reproduction mélodique de la parole. Les acteur·rices modifient leur débit, leur rythme, mais ni leur voix ni leurs intonations. La bande-son impose une temporalité, une durée, un phrasé et, comme le note Ghita Serraj, parfois, « la façon de parler des locuteur·rices “contamine” un peu » mais ce n’est pas l’effet recherché. De plus, l’acteur·rice a un travail vocal à mener par-dessus l’enregistrement, car l’intonation de la bande n’est pas juste en raison des sauts de pensée produits par le montage et ses scories. Cette archive sonore montée est décrite comme un « piratage radio » (Buresi) ou comme un « tuteur » (Lafon) autour duquel s’enrouler. La « dimension musicale » de ce type de jeu réside donc plutôt dans une forme de collaboration avec la voix enregistrée et les aspérités de la bande. Comme si la voix du document sonore était un instrument dont il fallait apprendre à jouer et avec lequel jouer : non pas être un instrument, mais jouer avec le document sonore comme un instrumentiste.

Ce processus est décrit comme une forme d’écriture « de plateau » ou « en direct ». Acteur·rice-créateur·rice, l’interprète auditeur·rice recompose les liens de la pensée qu’il ou elle est en train de restituer. « J’ai l’impression d’écrire chaque soir alors que la moindre respiration est réécrite par la bande », témoigne Ophélie Ségala au sujet de son expérience dans Rituel 5 : La Mort. Lors de certains processus de création de l’EdP, un travail d’écriture actorale est également à l’œuvre en amont des représentations, lorsque la restitution vocale de l’acteur·rice contribue à l’élaboration de la composition d’ensemble. Emmanuelle Lafon en témoigne pour Suite n° 1, Suite n° 2 et blablabla : « le travail d’interprétation a été un outil d’écriture essentiel, pour ne pas dire inhérent à ces spectacles. » Comme des musicien·nes de jazz improvisent et composent à partir de motifs établis, les interprètes participent de cette manière au montage et à l’écriture des transitions d’un document à l’autre. Acteur·rices instruments, chambres d’écho mélodiques d’autres voix que les leurs, parfois dirigé·es par un chef de chœur dans l’EdP, ou acteur·rices instrumentistes dans les spectacles d’Émilie Rousset, les interprètes ne sont en aucun cas instrumentalisé·es par la bande-son, celle-ci étant perçue, nous l’avons vu, comme une contrainte qui libère et enrichit les pratiques actorales.

***

La nature sonore du document stimule des techniques particulières d’apprentissage et de répétition et produit une nature de jeu déplacé, incorporé mais sans incarnation identitaire, à la lisière du jeu, sans métamorphose intégrale ni intention personnelle trop marquée, si ce n’est celle d’adresser le mieux possible ces voix. Il ne s’agit pas tant de donner la parole à des personnes qui ne l’auraient pas que de les faire écouter autrement, de les amplifier en leur prêtant une oreille attentive. Ce type de jeu repose sur une capacité accrue d’écoute, des techniques pour écouter vraiment, activement, toutes les nuances d’une voix, et pour accueillir et transmettre l’imaginaire suscité par cette écoute.

Contrairement à ce qu’écrivait Peter Szendy sur l’intimité et l’invisibilité de l’écoute, ces pratiques actorales rendent possible que quelqu’un qui écoute, ça s’entende et ça se voie. Ce renouvellement des modes d’écoute pour l’acteur·rice va de pair avec « un tournant de l’écoute » pour les spectateur·rices. En construisant des « plans d’écoute » sans hiérarchie entre les types de parole, l’EdP postule, comme le dit Frédéric Danos qu’« il y a d’innombrables façons d’écouter, et nous sommes tous experts à notre façon »[37]. Le théâtre verbatim avec écouteurs est également à l’origine d’un « listening turn », selon Caroline Wake qui insiste sur le fait que les casques ou oreillettes présents rendent attentif·ve au fait même d’écouter et poussent à prêter des oreilles attentives à des voix moins entendues dans la société. Le fait de regarder des acteur·rices engagé·es dans l’écoute amènerait à son tour le public à un état d’écoute accru :

Ces hypothèses permettent de faire évoluer le discours sur le théâtre verbatim de la notion de « donner la parole » à celle de « donner un public ». En d’autres termes, elles nous rappellent qu’en plus de nous demander « Qui parle et au nom de qui ? », nous devons également nous demander « Qui écoute et de qui ? »[38]

Ces modalités d’écoute très minutieuses du document se démarquent de manière notable d’autres pratiques d’appropriation, que j’étudie dans le cadre de cette recherche en cours sur les usages des documents par les interprètes. Sans la fétichiser, l’écoute produit des formes de respect et de fidélité à l’archive, auxquelles on pourrait opposer d’autres démarches dans lesquelles les acteur·rices incorporent le document pour le faire disparaître. C’est le cas, par exemple, de l’archive mobilisée comme un combustible pour nourrir l’improvisation dans le processus de création de Joël Pommerat : moteur de jeu pour les comédien·nes, celle-ci est réécrite et n’est plus identifiable comme telle dans le spectacle créé. D’une autre manière, tout aussi précise et radicale, Adeline Rosenstein questionne l’analyse des documents et leur présence dans les spectacles en demandant à ses interprètes de les traduire physiquement (comme si ils et elles étaient les slides d’une présentation), de reproduire dans l’espace une photographie, ou plus simplement encore, de les lire. De toutes ces pratiques ressort l’importance de l’interprétation, au double sens du terme, comme jeu et comme lecture des sources.

Notes

[1] Roland Barthes (en collaboration avec Roland Havas), « Écoute » [1977], dans Roland Barthes, L’Obvie et l’obtus. Essais critiques III, Paris, Seuil, coll. Points Essais, 1992.

[2] Peter Szendy, Écoute. Une histoire de nos oreilles, précédé de Ascoltando par Jean-Luc Nancy, Paris, Minuit, 2001.

[3] Samuel Beckett, La Dernière Bande, Paris, Minuit, [1958] 2014, p. 14.

[4] Sarah Bernhardt, L’Art du théâtre, Paris, L’Harmattan, coll. Les introuvables, [1923] 1993, p. 45, cité dans Tomas Gonzalez et Anne Pellois, « Réactiver Sarah Bernhardt. Conférence démonstration », thaêtre [en ligne], Chantier #7 : Document-matériau (coord. Marion Boudier et Chloé Déchery), mis en ligne le 8 novembre 2022.

[5] Charles Dullin, Souvenirs et notes de travail d’un acteur, Paris, Librairie Théâtrales, 1985, p. 97.

[6] Odette Aslan, L’Acteur au XXe siècle, éthique et technique, Paris, L’Entretemps, édition remaniée, 2005, p. 22 et suiv.

[7] Antonin Artaud, « Lettres sur le langage », dans Antonin Artaud, Le Théâtre et son double, Paris, Folio, coll. Essais, [1938] 1998, p. 185.

[8] Valère Novarina, « Lettre aux acteurs », dans Valère Novarina, Le Théâtre des paroles, Paris, P.O.L., 1989, p. 18.

[9] Valère Novarina, Pendant la matière, Paris, P.O.L., 1991, p. 73.

[10] Emmanuelle Lafon, « Ce que le document fait à l’acteur·rice. Extraits d’une enquête en cours », entretien réalisé par Marion Boudier, thaêtre [en ligne], Chantier #7 : Document-matériau (coord. Marion Boudier et Chloé Déchery), mis en ligne le 8 novembre 2022.

[11] Vincent Amiel, Gérard-Denis Farcy, Sophie Lucet et Geneviève Sellier (dir.), Dictionnaire critique de l’acteur, Rennes, PUR, coll. Le Spectaculaire, 2012.

[12] Arthur Pougin, art. « Écouter », dans Arthur Pougin, Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’y rattachent, Paris, Firmon-Didot, 1885.

[13] Claude Régy, Espaces perdus, Paris, Plon, 1991, p. 80.

[14] Derek Paget, « ‘‘Verbatim Theatre’’: Oral History and Documentary Techniques », New Theatre Quarterly, vol. 3, issue 12, nov. 1987, p. 317-336 ; Tom Cantrell, « Théâtre document[aire] : jouer des faits réels », thaêtre [en ligne], Chantier #7 : Document-matériau (coord. Marion Boudier et Chloé Déchery), mis en ligne le 8 novembre 2022.

[15] Caroline Wake, « Headphone Verbatim Theatre: Methods, Histories, Genres, Theories », New Theatre Quarterly, vol. 29, issue 4, nov. 2013, p. 321-335.

[16] La trilogie de l’identité de Markus Linden permettrait, par exemple, d’élargir le corpus d’étude. L’utilisation d’enregistrements audio peut également donner lieu à d’autres pratiques, comme le reenactment d’archives artistiques proposé par le Wooster Group à partir du Hamlet de John Gielgud (1964) avec le célèbre Richard Burton. L’oreillette peut également être utilisée en direct dans une fiction, comme le fait Tim Crouch dans An Oak Tree où il dirige un acteur différent à chaque représentation en lui soufflant à l’oreillette des indications sur la situation à jouer.

[17] Voir Marion Boudier, Carnet Hypothèses du projet « L’acteur·rice et le document » (ADOC).

[18] Marion Boudier et Nicolas Rollet, « L’Encyclopédie de la parole : du document à sa performance », thaêtre [en ligne], Chantier #7 : Document-matériau (coord. Marion Boudier et Chloé Déchery), mis en ligne le 8 novembre 2022.

[19] Voir le programme de recherche mené par Anne Pellois sous le titre « Former au jeu : les opérations de l’acteur » entre 2018 et 2020 à la Haute École des arts de la scène – La Manufacture, Lausanne.

[20] Les propos cités ici sont extraits d’entretiens réalisés depuis 2020 avec Saadia Bentaïeb (10 nov. 2021), Emmanuelle Lafon (2 mars 2020 et 13 oct. 2022), Ghita Serraj (14 fév. 2020 et 17 juin 2022), d’une enquête menée auprès des interprètes (Talents Adami) de Rituel 5 : La Mort en octobre 2022, d’une rencontre publique ayant eu lieu au T2G le 03 oct. 2021 avec Émilie Rousset, Louise Hémon, Saadia Bentaïeb et Antonia Buresi à l’issue d’une représentation des Océanographes, ainsi que d’une enquête menée par Nicolas Rollet auprès des interprètes de Suite n° 1 (redux) en août 2021 en préparation de notre contribution au Chantier #7 de la revue thaêtre, « L’Encyclopédie de la parole : du document à sa performance », art. cité.

[21] Nous entendons ici par « documentaire » : « créé à partir de documents » – voir Béatrice Picon-Vallin et Erica Magris (dir.), Les Théâtres documentaires, Montpellier, Deuxième Époque, 2019.

[22] Voir le site de la compagnie John Corporation.

[23] Voir le site de l’Encyclopédie de la parole.

[24] Pour d’autres approches sur ces mêmes artistes et certaines de leurs créations, voir, dans thaêtre, les deux articles respectivement consacrés à Jukebox et aux Océanographes : Karolina Svobodova, « Jukebox à Ouagadougou : à l’écoute de la ville. Le dispositif de création et de représentation de l’Encyclopédie de la parole dans un théâtre à ciel ouvert », et Alice Barbaza, « Sous l’océan. Mettre en scène et en son le monde du silence », thaêtre [en ligne], Chantier #8 : Dispositifs sonores. À l’écoute des scènes contemporaines (coord. Marion Chénetier-Alev, Noémie Fargier et Élodie Hervier), mis en ligne le 15 janvier 2024.

[25] Emmanuelle Lafon, citée dans Maïa Bouteillet, « Une écriture à l’écoute », site ARTCENA, mis en ligne le 18 janvier 2021, dans le cadre du portrait consacrée à l’artiste sous le titre « Émilie Rousset. Tête chercheuse et esprit rieur ».

[26] Louis Jouvet, Le Comédien désincarné, Paris, Flammarion, 2002, p. 242.

[27] Jean-Yves Lazennec, « L’acteur passeur ou le jeu de l’acteur comme travail de l’intime étranger », Registres, n° 4, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1999, p. 87.

[28] Expression empruntée à Roland Barthes et utilisée par Emmanuelle Lafon dans un entretien avec Marion Boudier, 2 avril 2020.

[29] Marion Boudier et Nicolas Rollet, « L’Encyclopédie de la parole : du document à sa performance », art. cité.

[30] Sur la notion de partition, voir Yvane Chapuis et Julie Sermon (dir.), Partition(s) : objet et concept des pratiques scéniques (20e et 21e siècles), Dijon, Les presses du réel, 2016.

[31] La comédienne a expérimenté autrement cette « incarnation de pensées » à travers le spectacle de Joël Pommerat, Ça ira (1) Fin de Louis, écrit à partir d’archives des débats révolutionnaires et non des personnalités historiques. Voir le chantier de la revue thaêtre consacré au spectacle : « La Révolution selon Pommerat » (coord. Frédérique Aït-Touati, Bérénice Hamidi-Kim, Tiphaine Karsenti et Armelle Talbot), thaêtre [en ligne], mis en ligne le 9 juin 2017.

[32] Voir par exemple Value Engineering: Scenes from the Grenfell Inquiry (2021) de Richard Norton-Taylor et Nicolas Kent analysé par Tom Cantrell, « Théâtre document[aire] : jouer des faits réels », art. cité.

[33] Voir par exemple le travail de Pavol Liska et Kelly Copper à partir d’enregistrements de conversations téléphoniques avec des ami·es, des comédien·nes, des membres de leurs famille pour No Dice et Life and Time (2009) dont certains épisodes mettent en musique la retranscription d’un entretien téléphonique avec une trentenaire américaine qui raconte sa vie quotidienne.

[34] Voir Tomas Gonzalez et Anne Pellois, « Apprendre en copiant : l’acteur/actrice et ses modèles dans les pratiques de copie, d’imitation et de réactivation », Methodos [en ligne], 21|2021, mis en ligne le 2 février 2021.

[35] Expression employée par Émilie Rousset lors d’un atelier au CND (du 19 au 26 juin 2023) pour désigner ses montages sonores, qui laissent visibles les coutures, c’est-à-dire les coupes dans les enregistrements, qui induisent des ruptures mélodiques ou rythmiques dans la voix de l’interviewé·e que l’interprète se doit de gommer pour maintenir dans son adresse et son élocution le fil de la pensée.

[36] Voir Muriel Plana et Frédéric Sounac, Les Relations musique-théâtre : du désir au modèle, Paris, L’Harmattan, 2010 ; Muriel Plana, « Le modèle musical dans les théories de la mise en scène au XXe », communication dans le séminaire « Poétique historique des genres » animé par Céline Bohnert, CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne, juin 2010.

[37] L’Encyclopédie de la parole, « Les paroles sont des personnages », entretien réalisé par Marion Boudier, dans « Portrait Encyclopédie de la parole », Festival d’automne à Paris (2 octobre 2020 – 19 janvier 2021), p. 4-7.

[38] Caroline Wake, « Headphone Verbatim Theatre: Methods, Histories, Genres, Theories », art. cité, p. 332 : « Together, these theories might shift the discourse on verbatim theatre away from notions of “giving voice” towards “granting an audience”. To put it otherwise, it reminds us that as well as asking “Who speaks and for whom?”, we also need to ask “Who listens and to whom?” » Nous traduisons.

L’autrice

Marion Boudier est maîtresse de conférences en études théâtrales à l’Université Picardie Jules Verne, membre du Centre de Recherche en Arts et en Esthétique (CRAE) et du Laboratoire d’Histoire Permanente du Centre Pompidou, actuellement en délégation à l’IUF avec le projet ADOC sur la question du jeu dans les théâtres documentaires contemporains. Également dramaturge, elle accompagne Joël Pommerat et la compagnie Louis Brouillard pour des projets au théâtre et à l’opéra, et a consacré plusieurs articles et ouvrages à ce travail : « La dramaturgie comme recherche : écrire avec la scène (de l’histoire). Retour sur le processus de création de Ça ira (1) Fin de Louis » (thaêtre, 2017), Avec Joël Pommerat, un monde complexe (t. 1, Actes Sud-Papiers, 2015), et Avec Joël Pommerat. L’écriture de Ça ira (1) Fin de Louis (t. 2, Actes Sud-Papiers, 2019, Prix du Syndicat de la critique). Depuis 2018, Marion Boudier est coporteuse, avec Chloé Déchery, du programme de recherche « Performer les savoirs » qui a notamment donné lieu à la parution du collectif Artistes-chercheur·es, chercheur·es-artistes. Performer les savoirs (Les presses du réel, 2022) et à celle du chantier #7 de la revue thaêtre, « Document-matériau » (2023).

Pour citer ce document

Marion Boudier, « Ce que l’écoute fait à l’acteur·rice. Appropriation et restitution de documents sonores par les interprètes des spectacles d’Émilie Rousset et de Joris Lacoste », thaêtre [en ligne], Chantier #8 : Dispositifs sonores. À l’écoute des scènes contemporaines (coord. Marion Chénetier-Alev, Noémie Fargier et Élodie Hervier), mis en ligne le 15 janvier 2024.

URL : https://www.thaetre.com/2024/01/15/ce-que-lecoute-fait-a-lacteur-rice/

À télécharger

Ce que l’écoute fait à l’acteur·rice